★イージー・カム・イージー・ゴーの教訓

「イージー・カム・イージー・ゴー(Easy come、easy go)」という英語は教訓として日本でもよく使われる。この事例が現在の韓国と北朝鮮の関係性ではないだろうか。

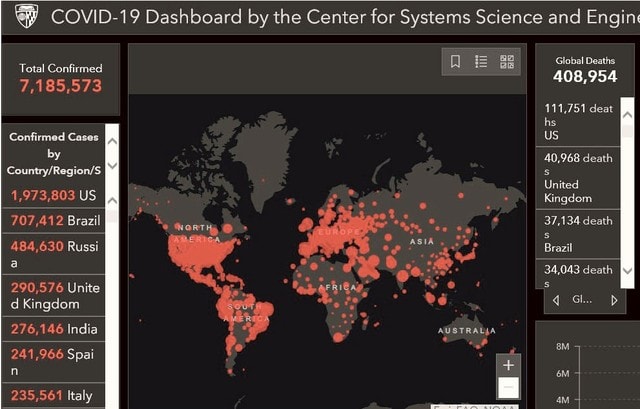

それは2018年3月8日付のアメリカのトランプ大統領のツイートが発端だった=写真・上=。韓国の特使から北朝鮮の金正恩党委員長の親書を受け取ったトランプ大統領は「金総書記は韓国代表に凍結だけでなく、非核化についても話した。また、この期間中の北朝鮮によるミサイル発射もない。大きな進展が見られるが、合意に至るまで制裁は続く。会議を計画中だ!」と非核化に向けた米朝首脳会談の可能性を示唆した。このツイートの予告通り6月の米朝首脳会談へと事態は動き出す。4月27日、板門店で南北首脳会談が電撃的に開催された。文在寅大統領と金委員長との間では「完

それは2018年3月8日付のアメリカのトランプ大統領のツイートが発端だった=写真・上=。韓国の特使から北朝鮮の金正恩党委員長の親書を受け取ったトランプ大統領は「金総書記は韓国代表に凍結だけでなく、非核化についても話した。また、この期間中の北朝鮮によるミサイル発射もない。大きな進展が見られるが、合意に至るまで制裁は続く。会議を計画中だ!」と非核化に向けた米朝首脳会談の可能性を示唆した。このツイートの予告通り6月の米朝首脳会談へと事態は動き出す。4月27日、板門店で南北首脳会談が電撃的に開催された。文在寅大統領と金委員長との間では「完 全な非核化」が明記された=写真・中=。

全な非核化」が明記された=写真・中=。

この後、6月12日の1回目の米朝首脳会談では、共同声明で「Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.(2018年4月27日の板門店宣言を再確認し、北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向け取り組む)」の文言を入れていた。

この年の9月19日、2回目の南北首脳会談でピョンヤンを訪れた文大統領は数万の国民を前に7分間の演説を行い、起立拍手を受けた。その文大統領がいまでは北から「厚かましい戯言を聞くにおぞましい」(ことし6月17日・朝鮮中央通信)と嘲弄を受けるまでになった。どこで歯車が狂ってきたのか。

外交は表面上であって実質的な非核化の取り組みは滞っていた。IAEA(国際原子力機関)による査察など非核化へのプロセスを北は実行してこなかった。宣言はしたものの、形骸化していたのである。その矛盾が端的に表面化したのは2019年2月28日のハノイでの2回目の米朝首脳会談だった。金氏は非核化の前に経済制裁の解除を求めたのに対し、トランプ氏は非核化が進まない中ではそれは無理だと突然に席を立った。

北がその腹いせとも思える行動に出たのは5月4日だった。東部のウォンサンから日本海に向けて飛翔体を発射した。それが弾道ミサイルならば、2017年11月29日以来となる。2020年に入っても3月9日に複数の弾道ミサイルとみられる飛しょう体を発射し、日本海に落下させている。2019年6月30日に3回目の米朝首脳会談が板門店で行われたが具体的な成果もなく1年が過ぎた。

そしてついに、南北首脳会談の「板門店宣言」で合意で建設された北南連絡事務所が今月16日に爆破された=写真・下、韓国中央日報Web版(16日付)=。北の金与正党第1副部長は13日、「遠くないうちに用のない北南連絡事務所が跡形もなく崩れる悲惨な光景を目にすることになるだろう」と爆破を予告していた。韓国にとって「南北融和の象徴」としてきた施設が3日後に爆破された。

そしてついに、南北首脳会談の「板門店宣言」で合意で建設された北南連絡事務所が今月16日に爆破された=写真・下、韓国中央日報Web版(16日付)=。北の金与正党第1副部長は13日、「遠くないうちに用のない北南連絡事務所が跡形もなく崩れる悲惨な光景を目にすることになるだろう」と爆破を予告していた。韓国にとって「南北融和の象徴」としてきた施設が3日後に爆破された。

これによって、文大統領が描いた「2045年にワン・コリア(統一)を目指し、国民所得を4万㌦に」といった南北融和の壮大な夢はゼロどころがマイナスになった。同日の中央日報Web版は、北朝鮮の元軍幹部で北朝鮮研究センター(ソウル)の所長のコメントを紹介している。「北が国家を象徴する国旗と金正恩国務委員長を表す最高司令官旗を掲げてから2年ほど経過した」「2つの旗を降ろしたというのは準戦時状態、挑発準備段階、非常体制稼働を意味する」と。

文大統領が南北首脳会談からこれまでなすべきことは、非核化への実行をひたすら金氏に促すことではなかっただろうか。南北融和の夢を語り、現実問題の非核化が後回しになった。安易に非核化に合意してそのプロセスを怠ったことで、イージー・カム・イージー・ゴーの状況に陥った。それにしても、金正恩氏はこのところ姿を見せていない。アメリカ軍と韓国軍が密かに計画しているであろう、いわゆる「斬首作戦」を意識して身を隠しているのかもしれない。

⇒19日(金)午前・金沢の天気 くもり

海岸の地形であることから

海岸の地形であることから