★2020秋の胸騒ぎ~下

石川県に住む者として 残念なニュースが流れている。県内の私立大学の20歳の男子学生がきょう放送予定の日本テレビ系番組『24時間テレビ』について、放送当日に「武道館でサリンをまく」とツイッターに投稿したとして、警視庁に威力業務妨害の疑いで逮捕された(8月21日付・共同通信Web版)。同番組の開催場所はこれまで武道館だったが、ことしは改修工事のため国技館に変更されているので本人が場所を勘違いした可能性もある。警察は悪質な嫌がらせとみて動機を調べている(同)。

トランプ大統領の北朝鮮への次なる一手は

本人にとって悪ふざけのつもりでSNSで投稿したとしても、それがいったんアップロードされれば公の場の犯罪となる。警察庁の報告書「令和元年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、スマホやPCを使った犯罪は8267件で、上記のような脅迫は349件に上る。ちなみに、8月20日付「2020秋の胸騒ぎ~上」で述べた詐欺は977件だ。これは推測だが、今回の逮捕はおそらくテレビ局編集セクションにあるサイバーリサーチのチームが発見して警察に届けたのではないだろう か。メディア各社はサイバー空間でのトレンドやトラブルなどをニュースのネタ拾いのため細かくチェックしている。

か。メディア各社はサイバー空間でのトレンドやトラブルなどをニュースのネタ拾いのため細かくチェックしている。

話は逸れたが、日本海側に住んでいるとどうしても考えてしまうのが、北朝鮮をめぐる情勢だ。南北首脳会談の「板門店宣言」で建設された北南連絡事務所が6月16日に爆破され、世界に衝撃が走った。アメリカと北朝鮮の首脳会談もこれまで3回開かれたが、成果は得られなかった。こうなると、トランプ大統領が2017年の9月の国連総会の演説で金正恩党委員長を「ロケットマン」と呼んだあのころに戻るのではないか、と危惧する。そうなると北朝鮮への斬首作戦が現実味を帯びる。斬首作戦は金委員長へのピンポイント攻撃のことだ。

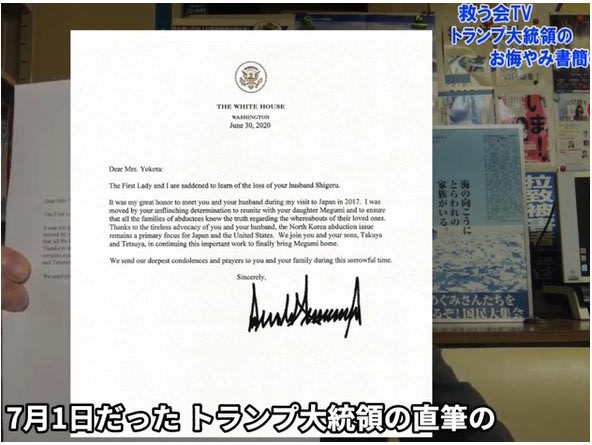

北の動向をつぶさに報じている「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」の公式ホームページに、7月7日付で「トランプ大統領のお悔やみ書簡の意味」と題した動画がアップされている。書簡はトランプ大統領が拉致被害者の横田めぐみさんの母・早紀江さんに宛てた、死去した夫・滋氏への弔意を込めたもの=写真=。書面は英文だが、協議会の訳を引用すると、「早紀江さんと滋さんの弛まない活動によって、北朝鮮による拉致問題は日本と米国にとって優先課題であり続けています」「(アメリカは)めぐみさんを必ずご自宅に連れて帰るというこの重要な任務を続けます」と大統領としての決意表明を感じさせる。

金氏を見限ったトランプ氏の次なる一手が「めぐみさんを必ずご自宅に連れて帰る」ということ、すなわち拉致被害者の救済のために斬首作戦に打って出るということを意味していないだろうか。トランプ氏が指示するとすれは、大統領選挙が行われる晩秋の11月3日までだ。アメリカによる斬首作戦で知られるのは、オバマ政権下で実行されたオサマ・ビン・ラディンに対して行ったバキスタンでの攻撃(2011年5月2日)がある。

もし斬首作戦が現実になれば、国内は騒乱状態になり大量の難民が船に乗ってやってくる。ガソリンが切れたり、エンジンが止まった船の一部はリマン海流に乗って能登半島などに漂着する。無事漂着したとして大量の難民をどう受け入れるのか、武装難民だっているだろう。その影響は計り知れない。日本海側に住むが故の胸騒ぎではある。

⇒22日(土)午前・金沢の天気 はれ時々くもり

テレビ局の放送収入(CM)には2つの枠がある。番組に提供する「タイム」枠と、番組と番組の間で流す「スポット」枠である。第1四半期(4‐6月)の日本テレビの放送収入はタイムが290憶円、スポットが196憶円と、前年同期比でそれぞれマイナス1.1%、同36.6%となっている。とくにスポットの落ち込みが大きい。さらに、スポットを月別で見ると、4月が前年同月比でマイナス24.7%、5月が同40.2%、6月が47.5%と相当な落ち込みだ。民放キーをリードしている日本テレビがこの落ち込みである。

テレビ局の放送収入(CM)には2つの枠がある。番組に提供する「タイム」枠と、番組と番組の間で流す「スポット」枠である。第1四半期(4‐6月)の日本テレビの放送収入はタイムが290憶円、スポットが196憶円と、前年同期比でそれぞれマイナス1.1%、同36.6%となっている。とくにスポットの落ち込みが大きい。さらに、スポットを月別で見ると、4月が前年同月比でマイナス24.7%、5月が同40.2%、6月が47.5%と相当な落ち込みだ。民放キーをリードしている日本テレビがこの落ち込みである。