★政治家の言葉に危うさ 言葉の独り歩きが予期せぬことに

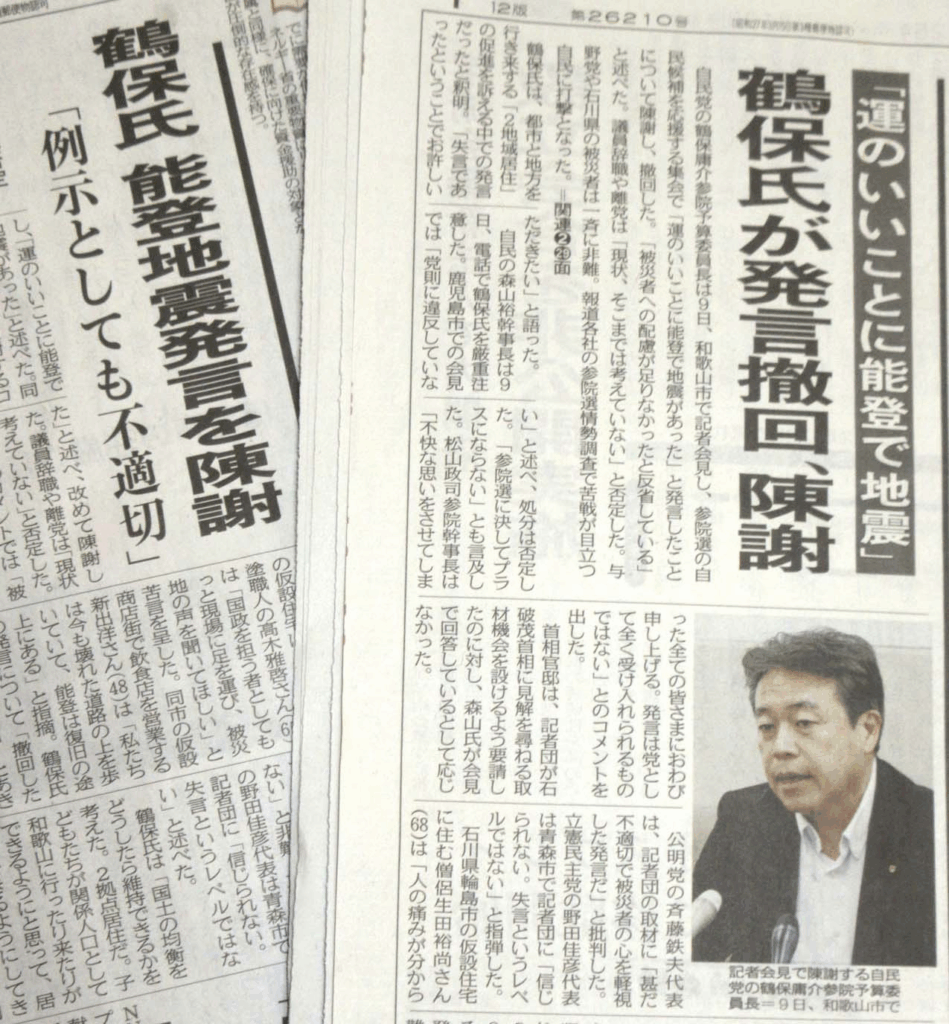

自民党の参院予算委員長の鶴保庸介氏が今月8日に行った和歌山市での参院選の応援演説で、去年元日の能登半島地震について「運のいいことに能登で地震があった」と発言したことが問題となった=写真=。地元メディアの報道によると、この発言に対し、能登の4つの市町(輪島、珠洲、穴水、能登)の議会は10日、鶴保氏に抗議文を送ることを決めた。これとは別に輪島、珠洲の両市議会では個別の抗議文も送り、被災地の怒りを伝える(11日付・北國新聞)。

鶴保発言の騒動で目立たなかったが、石破総理は翌日9日に千葉県船橋市での街頭演説で、アメリカのトランプ政権との関税交渉について触れ、「これは国益をかけた戦いだ。なめられてたまるか。たとえ同盟国であっても正々堂々言わなければならない。守るべきものは守る」と強調した(9日付・共同通信Web版)。「なめられてたまるか」は、トランプ大統領が8日、日本からの輸入品について8月1日から25%の関税を課すとする書簡を公表したことを受けての発言だった。英訳すれば、「Don‘t underestimate Japan」だろうか。ただ、この言葉はトランプ大統領との直接交渉の場で発する言葉であって、板橋市民の前で叫ぶ言葉なのだろうか。

政治家の言葉に危うさを感じる。歴史的に有名な言葉は「ばかやろう」だ。1953年(昭和28年)2月、衆院予算委員会で当時の吉田茂総理と社会党の議員は激しい質疑応答を繰り返していた。吉田総理が自席に戻り、「ばかやろう」とつぶやいたのを偶然マイクが拾い、気づいた相手議員が「議員をつかまえて、国民の代表をつかまえて、ばかやろうとは何事だ。取り消せ」と迫った。これがきっかけで国会はさらに混乱し、3月14日に衆院解散となった。後に「ばかやろう解散」と称された。

政治家の言葉の危うさは、言葉が独り歩きをしてどのように展開していくのか読めないことの危うさでもある。石破総理の「なめられてたまるか」をトランプ大統領はどのように解釈するだろうか。そもそもトランプ氏は「われわれは日本を守らなければならないが、日本はわれわれを守る必要がない」と繰り返し述べ、日米安全保障条約に不満をにじませている。トランプ氏が「Don‘t underestimate America」と言い出すかもしれない。

⇒11日(金)午前・金沢の天気 はれ