☆「記者会見うつ」大坂なおみ選手の場合

記者会見は筋書きのないドラマでもある。記者の質問によって、人物や会社や組織が試されたり、会見の場が修羅場と化すこともある。2014年7月、会見に応じた兵庫県議会の県議が政務活動費の不正問題に質問され、「このような指摘を受けるのはつらい」と突然大声で泣きだした。本来ならばローカルニュースだが、この号泣会見の模様はテレビでも全国ニュースに、さらにイギリスBBCもその泣きの会見を世界に流した。

会見で記者たちはどのようことを意識して質問をするのか。事実関係の問いただしのほかに、カメラ目線や態度、言動から心理を読んだりする。政治家の場合はカメラの向こうの国民や有権者を意識して語るのが通常だが、妙に目線がキョロキョロとしていれば、心理的に相当な動揺があることが分かる。そこから、政局を読んで記事にすることもある。一方の質問される側はこのような記者目線は相当なプレッシャーであることは想像に難くない。

女子テニスの大坂なおみ選手がツイッターで、全仏オープンの記者会見を拒否し、今月2日予定の2回戦を棄権すると明らかにしたことが大きな波紋を呼んでいる。大坂選手は先月30日、全仏オープンの1回戦でルーマニアの選手に2対0のストレートで勝ったが、試合後の記者会見に出席しなかった。このため、大会の主催者は、1万5000㌦の罰金を科すと発表した(5月31日付・NHKニュースWeb版)。

女子テニスの大坂なおみ選手がツイッターで、全仏オープンの記者会見を拒否し、今月2日予定の2回戦を棄権すると明らかにしたことが大きな波紋を呼んでいる。大坂選手は先月30日、全仏オープンの1回戦でルーマニアの選手に2対0のストレートで勝ったが、試合後の記者会見に出席しなかった。このため、大会の主催者は、1万5000㌦の罰金を科すと発表した(5月31日付・NHKニュースWeb版)。

きのう31日付の本人のツイッターでは、2018年から「うつ状態」に苦しんでいることを告白し、「少しの間、コートを離れる」と休養も示唆した。「グランドスラム」と称される4大大会は、全豪オープン(1月)、全仏オープン(5-6月)、全英オープン(6-7月)、全米オープン(8-9月)だ。「少しの間、コートを離れる」とは、全仏と全米には出場しないという意思表示だろう。

ツイッターを読んで、うつと格闘していると自分の有り様を公表したのはある意味で勇気のある行動であり、つらい心情と察する。反面で、スポーツ界におけるメンタルヘルスのケアはどうなっているのか気になる。主催者側が本人から事情を聴き、精神的につらいと申し出があれば、記者会見はその旨を記者に告げて中止にしてもよいのではないか。それは「アスリートファーストの配慮」というものだろう。それもなく、大会規則にのっとり罰金を科すとは。

確かに、放映権を有するテレビなどメディアが世界に発信しているから大会の価値も上がり、有力なスポンサーもついて大会の賞金も上がるという相乗効果だ。主催者側は、トップ選手ともなれば、メディアに答えるのはある意味で義務と定めているのだろう。

今回はストレート勝ちでの2回戦進出だったので、晴れ晴れと会見に臨むだろうとファンも期待したはずだ。では、本人はなぜ拒否したのだろうか。先月27日のツイッター=写真=で、全仏オープンで会見に応じない意向を表明していた。以下憶測だ。イタリア国際女子シングルス2回戦(5月13日)でストレート負けした大阪選手がラケットをコートに叩きつけて壊すというシーンがネット動画などで流れて批判も起きた。一瞬の怒りの行為とはいえ大阪選手はそのことを悔やんでいた。全仏オープンの記者会見でこの件について記者から質問が飛んで来るかもしれないと想像すると不安が募った。「うつ状態」がさらに激しくなり、会見に臨む意欲は失せていたのではないだろうか。

⇒1日(火)夜・金沢の天気 はれ

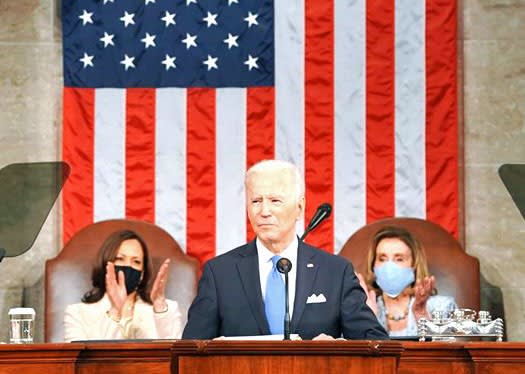

新型コロナウイルスの起源をめぐってニュースが相次いでいる。CNNニュースWeb版日本語(5月28日付)は、「フェイスブック社の広報はCNNに寄せた声明で、今後は新型コロナウイルス感染症が人工的に作られたとする主張を当社のアプリから削除しないことにした」と伝えている。フェイスブックは今年2月、WHOなどと協議し、ウイルスが人工的に作られたとの主張を削除すると発表していた。(※写真・上はThe White House公式ホームページより)

新型コロナウイルスの起源をめぐってニュースが相次いでいる。CNNニュースWeb版日本語(5月28日付)は、「フェイスブック社の広報はCNNに寄せた声明で、今後は新型コロナウイルス感染症が人工的に作られたとする主張を当社のアプリから削除しないことにした」と伝えている。フェイスブックは今年2月、WHOなどと協議し、ウイルスが人工的に作られたとの主張を削除すると発表していた。(※写真・上はThe White House公式ホームページより) のおととし秋、研究所の複数の研究員が新型コロナウイルス感染症やほかの季節性の病気とよく似た症状になったと信じるに足る理由がある」と主張。加えて、「研究所は新型コロナウイルスに最も近いコウモリのコロナウイルスを遅くとも2016年から研究していた」「中国軍のための極秘の研究に関わっていた」と発表していた。

のおととし秋、研究所の複数の研究員が新型コロナウイルス感染症やほかの季節性の病気とよく似た症状になったと信じるに足る理由がある」と主張。加えて、「研究所は新型コロナウイルスに最も近いコウモリのコロナウイルスを遅くとも2016年から研究していた」「中国軍のための極秘の研究に関わっていた」と発表していた。 その結果が数字となって表れてきた。ローカル新聞の経済面で地元テレビ局の2020年度決算が掲載されている。きのう29日付で掲載されていたテレビ朝日系ローカル局は売上高は前期比で17%減で赤字決算。CM収入の落ち込みやイベント中止が売上に響いた。赤字転落はリーマン・ショックの影響を受けた2010年度3月期以来で11年ぶり。フジ系は16%減で49年ぶり、TBS系も11%減で6年ぶりの赤字だった、日本テレビ系は15%減だったが黒字は確保した。ローカル局だけでなく、東京キー局もCMを中心に10数%の減収となっている。

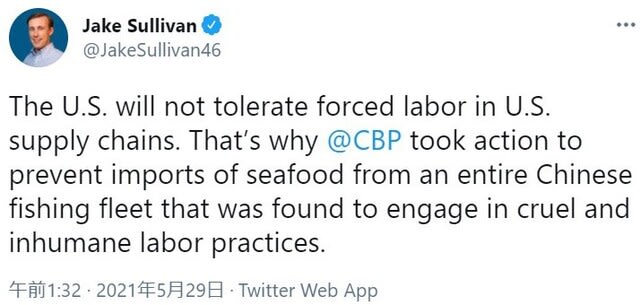

その結果が数字となって表れてきた。ローカル新聞の経済面で地元テレビ局の2020年度決算が掲載されている。きのう29日付で掲載されていたテレビ朝日系ローカル局は売上高は前期比で17%減で赤字決算。CM収入の落ち込みやイベント中止が売上に響いた。赤字転落はリーマン・ショックの影響を受けた2010年度3月期以来で11年ぶり。フジ系は16%減で49年ぶり、TBS系も11%減で6年ぶりの赤字だった、日本テレビ系は15%減だったが黒字は確保した。ローカル局だけでなく、東京キー局もCMを中心に10数%の減収となっている。 行に従事していることが判明した中国漁船団全体からの海産物の輸入を防止するための措置をとった」と速報を流した。

行に従事していることが判明した中国漁船団全体からの海産物の輸入を防止するための措置をとった」と速報を流した。 「板子一枚、下は地獄」と言われるように、漁業は常に危険が伴う労働環境だ。そのため、日本でも慢性的な人手不足に陥っている。イカ釣り漁業の拠点である能登半島の小木漁港でも、インドネシアからの漁業実習生が常時70人ほどいる。貴重な労働力として大切にされている。操業中にケガや病人が出れば、水産庁や海上保安庁の救助船が駆け付ける。地域の文化祭を見に訪れたことがあるが、彼らがステージで歌や演奏を披露をしたり、地元の人たちと溶け込んでいるという印象がある。

「板子一枚、下は地獄」と言われるように、漁業は常に危険が伴う労働環境だ。そのため、日本でも慢性的な人手不足に陥っている。イカ釣り漁業の拠点である能登半島の小木漁港でも、インドネシアからの漁業実習生が常時70人ほどいる。貴重な労働力として大切にされている。操業中にケガや病人が出れば、水産庁や海上保安庁の救助船が駆け付ける。地域の文化祭を見に訪れたことがあるが、彼らがステージで歌や演奏を披露をしたり、地元の人たちと溶け込んでいるという印象がある。 った時点で世界に強烈な衝撃を与えたに違いない。「人類最終戦争」という意味だが、久しぶりに聴いた言葉だ。

った時点で世界に強烈な衝撃を与えたに違いない。「人類最終戦争」という意味だが、久しぶりに聴いた言葉だ。 話が随分と横にそれた。「もう時機を逸した。やめることすらできない状況に追い込まれている」。先日届いた東京の知人(メディア専門誌編集長)からのメールマガジンにこのようなことが書かれてあった。東京オリンピック・パラリンピックの開催についてだ。メルマガでは、日本の戦史に残る大敗を喫した「インパール作戦」の事例が述べられていた。

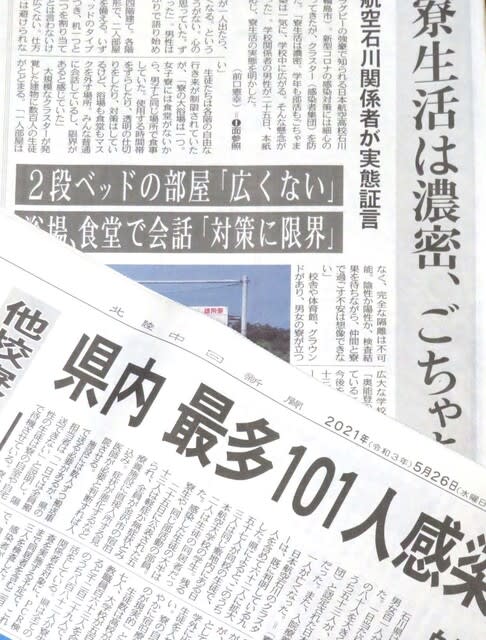

話が随分と横にそれた。「もう時機を逸した。やめることすらできない状況に追い込まれている」。先日届いた東京の知人(メディア専門誌編集長)からのメールマガジンにこのようなことが書かれてあった。東京オリンピック・パラリンピックの開催についてだ。メルマガでは、日本の戦史に残る大敗を喫した「インパール作戦」の事例が述べられていた。 石川県が25日に発表した新型コロナウイルスの新たな感染者はこれまで過去最多の101人で、このうち53人が日本航空高校石川の関係者だった。49人は高校の男子生徒、残りの4人は併設されている大学校の学生や感染した生徒の同居者だった。日本航空高校石川の感染者は24日に9人、25日に53人、26日に1人で累計63人となる。感染者は軽症か無症状という。

石川県が25日に発表した新型コロナウイルスの新たな感染者はこれまで過去最多の101人で、このうち53人が日本航空高校石川の関係者だった。49人は高校の男子生徒、残りの4人は併設されている大学校の学生や感染した生徒の同居者だった。日本航空高校石川の感染者は24日に9人、25日に53人、26日に1人で累計63人となる。感染者は軽症か無症状という。 者を集めた集会などまさに人流をつくる。7月4日投票の東京都議選は一体どうなるのか。東京オリンピックどころではないのではないか、と気がかりだ。

者を集めた集会などまさに人流をつくる。7月4日投票の東京都議選は一体どうなるのか。東京オリンピックどころではないのではないか、と気がかりだ。 ネット動画でたまたま見つけた、アイドルグループ「PiXMiX」の『タオルを回すための歌』=写真・上=が面白い。手でタオルを回しながら歌い踊る、そのリズミカルな体の振りをさらに回るタオルが雰囲気を盛り上げる。タオル回しと言えば、夏の甲子園大会でも、タオル回しの応援風景が最近見られるようになった。自己表現の一つとしてタオル回しの文化が定着するかもしれないと想像をたくましくした。

ネット動画でたまたま見つけた、アイドルグループ「PiXMiX」の『タオルを回すための歌』=写真・上=が面白い。手でタオルを回しながら歌い踊る、そのリズミカルな体の振りをさらに回るタオルが雰囲気を盛り上げる。タオル回しと言えば、夏の甲子園大会でも、タオル回しの応援風景が最近見られるようになった。自己表現の一つとしてタオル回しの文化が定着するかもしれないと想像をたくましくした。

田上氏に捕獲の現場を見せてもらった。右手に白いタオルを振り回していると=写真・中=、上空をふわふわとまるで踊っているような様子でアサギマダラが飛んで来る。近寄って来たところを、左手に持ったネットで捕まえるが、この日は風が吹いていたせいか、1匹しか獲れなかった=写真・下=。それにしても、不思議な光景だった。

田上氏に捕獲の現場を見せてもらった。右手に白いタオルを振り回していると=写真・中=、上空をふわふわとまるで踊っているような様子でアサギマダラが飛んで来る。近寄って来たところを、左手に持ったネットで捕まえるが、この日は風が吹いていたせいか、1匹しか獲れなかった=写真・下=。それにしても、不思議な光景だった。 明に台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を確認すると盛り込んだ。すると、中国外務省の報道官は「言動を慎み、火遊びをするな」と述べ、強く反発した。「火遊び」という言葉は韓国に向けて発した言葉だろう。

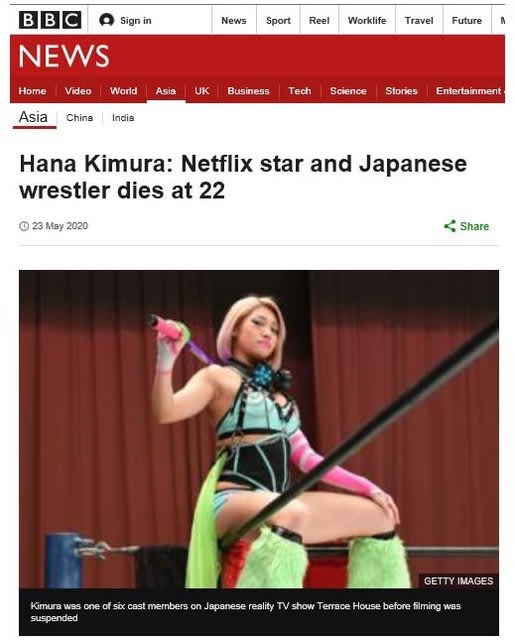

明に台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を確認すると盛り込んだ。すると、中国外務省の報道官は「言動を慎み、火遊びをするな」と述べ、強く反発した。「火遊び」という言葉は韓国に向けて発した言葉だろう。 問題のシーンは、シェアハウスの同居人の男性が女子プロレスラーが大切にしていたコスチュームを勝手に洗って乾燥機に入れて縮ませたとして、「ふざけた帽子かぶってんじゃねえよ」と怒鳴り、男性の帽子をとって投げ捨てる場面だ。放送より先に3月31 日に動画配信サービス「Netflix」で流され、SNS上で炎上し、この日、女子プロレスラーは自傷行為に及んだことをSNSに書き込んだ。番組スタッフがこのSNSを見つけ、本人に電話をするなどケアを行っていた。ところが、5月19日の地上波放送では、問題のシーンをカットすることなくそのまま流した。これが、SNS炎上をさらに煽ることになり、4日後に自ら命を絶った。

問題のシーンは、シェアハウスの同居人の男性が女子プロレスラーが大切にしていたコスチュームを勝手に洗って乾燥機に入れて縮ませたとして、「ふざけた帽子かぶってんじゃねえよ」と怒鳴り、男性の帽子をとって投げ捨てる場面だ。放送より先に3月31 日に動画配信サービス「Netflix」で流され、SNS上で炎上し、この日、女子プロレスラーは自傷行為に及んだことをSNSに書き込んだ。番組スタッフがこのSNSを見つけ、本人に電話をするなどケアを行っていた。ところが、5月19日の地上波放送では、問題のシーンをカットすることなくそのまま流した。これが、SNS炎上をさらに煽ることになり、4日後に自ら命を絶った。 2006年1月にイタリアのフィレンツェを訪れ、サンタ・クローチェ教会の壁画に描かれているフレスコ画「聖十字架物語」を鑑賞した。1380年代にアーニョロ・ガッティが描いた大作。絵は、4世紀はじめにローマの新皇帝となったコンスタンティヌスの母ヘレナ(中央)がキリストの十字架を発見し、エルサレムに持ち帰るシーンを描いたものだ=写真・上=。その時ふと、聖女ヘレナの横顔がイギリスのダイアナ元妃(1997年8月に事故死)にとても似ている感じがして思わずカメラを向けた。

2006年1月にイタリアのフィレンツェを訪れ、サンタ・クローチェ教会の壁画に描かれているフレスコ画「聖十字架物語」を鑑賞した。1380年代にアーニョロ・ガッティが描いた大作。絵は、4世紀はじめにローマの新皇帝となったコンスタンティヌスの母ヘレナ(中央)がキリストの十字架を発見し、エルサレムに持ち帰るシーンを描いたものだ=写真・上=。その時ふと、聖女ヘレナの横顔がイギリスのダイアナ元妃(1997年8月に事故死)にとても似ている感じがして思わずカメラを向けた。 当時、ダイアナ元妃のインタビュー番組は世界に衝撃を与えた。夫のチャールズ皇太子と別居していた彼女の口から自身の不倫や皇太子の愛人の名前、自殺未遂や自傷行為などが語られた。この番組の放映後に彼女は離婚。1997年にパリで起きた自動車事故により36歳で亡くなった。

当時、ダイアナ元妃のインタビュー番組は世界に衝撃を与えた。夫のチャールズ皇太子と別居していた彼女の口から自身の不倫や皇太子の愛人の名前、自殺未遂や自傷行為などが語られた。この番組の放映後に彼女は離婚。1997年にパリで起きた自動車事故により36歳で亡くなった。