☆バイデン大統領 報道されないある一面

アメリカ大統領のバイデン氏は78歳。日本でいう後期高齢者ながら、はっきりとした物言いで、先のG7サミット(イギリス・コーンウォール、6月11-13日)でも存在感があった。バイデン氏がイニシアティブを発揮した共同声明では、中国に対して新彊ウイグル自治区での人権尊重、香港の高度の自治を求めたほか、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調した。と、報道はされているものの、別の側面もあったようだ。

アメリカのオンライン・メディア、「ワシントン・フリー・ビーコン」は「What About His Gaffes? Joe Biden Bumbles His Way Through G7 Summit」(6月14日)との見出しでサミットにおけるバイデン氏の様子を報じている。中でも、「It’s also very embarrassing for America.」(アメリカにとっても非常に恥ずかしいこと)として、バイデン氏の「ボケぶり」を伝えている。

写真は、バイデン氏が会議場の屋外の座席エリアに迷い込んで混乱しているところ。バイデン氏の妻が彼を連れ出したエピソードを紹介している。また、7ヵ国の首脳とゲスト参加の韓国、オーストラリア、南アフリカの首脳が並んで写真撮影する場で、ホストであるイギリスのジョンソン首相が一人ひとりを紹介した。ジョンソン氏は、南フリカのラマポサ大統領をすでに紹介していたにもかかわらず、バイデン氏はジョンソン氏の話の途中で「南アのラマポサ大統領はどこに」と口を挟んだ。ジョンソン氏が「すでに紹介しましたけど」と告げると、バイデン氏は「そうか。それは失礼した」と。

写真は、バイデン氏が会議場の屋外の座席エリアに迷い込んで混乱しているところ。バイデン氏の妻が彼を連れ出したエピソードを紹介している。また、7ヵ国の首脳とゲスト参加の韓国、オーストラリア、南アフリカの首脳が並んで写真撮影する場で、ホストであるイギリスのジョンソン首相が一人ひとりを紹介した。ジョンソン氏は、南フリカのラマポサ大統領をすでに紹介していたにもかかわらず、バイデン氏はジョンソン氏の話の途中で「南アのラマポサ大統領はどこに」と口を挟んだ。ジョンソン氏が「すでに紹介しましたけど」と告げると、バイデン氏は「そうか。それは失礼した」と。

この記事を読んで連想したのが、日本の「エーザイ」とアメリカの製薬会社「バイオジェン」が開発したアルツハイマー病の新薬「アデュカヌマブ」について、アメリカのFDA(食品医薬品局)は原因と考えられる脳内の異常なタンパク質「アミロイドβ」を減少させる効果を示したとして治療薬として承認したとのニュースだった。「アデュカヌマブ」は、アミロイドβを取り除く効果が認められ、アルツハイマー病の進行そのものを抑える効果が期待される初めての薬となる。

この夢の薬、ぜひ点滴投与を受けたいとのニーズは世界で高まっているだろう。ひょっとして、バイデン氏も待ち望んでいる一人かもしれない。

⇒22日(火)夜・金沢の天気 くもり

暑さが増すとともに、ガソリン価格も増している。金沢市内の自宅近くのカソリンスタンドではレギュラーの価格が1㍑あたり155円だった。前の週より2、3円アップしている。欧米ではワクチン接種が進展して、経済回復への期待が高まりがガソリンが値上がり基調となっていると報じられていた。新型コロナウイルスの感染拡大が広まった昨年4月は不要不急の外出自粛でリモートワークや「巣ごもり」の生活スタイルが広がって、金沢市内で1㍑あたり120円前後だった。その前の3月は130円、2月は1㍑140円だったので、月あたり10円ほど価格が落ちていた。それにしても、コロナ禍でこれほど価格が上下するものだろうか。不思議だ。

暑さが増すとともに、ガソリン価格も増している。金沢市内の自宅近くのカソリンスタンドではレギュラーの価格が1㍑あたり155円だった。前の週より2、3円アップしている。欧米ではワクチン接種が進展して、経済回復への期待が高まりがガソリンが値上がり基調となっていると報じられていた。新型コロナウイルスの感染拡大が広まった昨年4月は不要不急の外出自粛でリモートワークや「巣ごもり」の生活スタイルが広がって、金沢市内で1㍑あたり120円前後だった。その前の3月は130円、2月は1㍑140円だったので、月あたり10円ほど価格が落ちていた。それにしても、コロナ禍でこれほど価格が上下するものだろうか。不思議だ。 化財」という世界を描き出していた。NHKと東京国立博物館がタッグを組んで、貴重な文化財をデジタルツールで解析し映像化することで肉眼では難しいところまで可視化するという新たな美術鑑賞を追求するという試みだ。

化財」という世界を描き出していた。NHKと東京国立博物館がタッグを組んで、貴重な文化財をデジタルツールで解析し映像化することで肉眼では難しいところまで可視化するという新たな美術鑑賞を追求するという試みだ。 。バンド名を「Bombs」とした。激しい音を出すので、「爆弾のようなバンドだ」と周囲からなじられ、bomb(爆弾)をバンド名にした。ビートルズのように歌えるボーカルがいなかったので、ベンチャーズのインストゥルメンタル・サウンドが中心だった。

。バンド名を「Bombs」とした。激しい音を出すので、「爆弾のようなバンドだ」と周囲からなじられ、bomb(爆弾)をバンド名にした。ビートルズのように歌えるボーカルがいなかったので、ベンチャーズのインストゥルメンタル・サウンドが中心だった。 HKニュースWeb版)。むしろ、新型コロナウイルスのワクチン接種を証明する「ワクチンパスポート」を自治体が発行し、これで会場に入れるようにすればよいだけの話ではないだろうか。

HKニュースWeb版)。むしろ、新型コロナウイルスのワクチン接種を証明する「ワクチンパスポート」を自治体が発行し、これで会場に入れるようにすればよいだけの話ではないだろうか。 石川県羽咋(はくい)市にある深江八幡神社。羽咋は祭礼の獅子舞が盛んな土地柄だが、昨年ほとんど中止となった。宮司の宮谷敬哉氏は3密を避けるために神輿を出せないとなれば、一人で押せる台車を作れないかとホームセンターに何度も通い、高さ150㌢ほどのものを完成させた=写真=。みこしに欠かせない鳳凰(ほうおう)は手作りが難しかったので、通販で小型のものを購入し飾り付けた。「神座(みくら)台車」と名付けた。

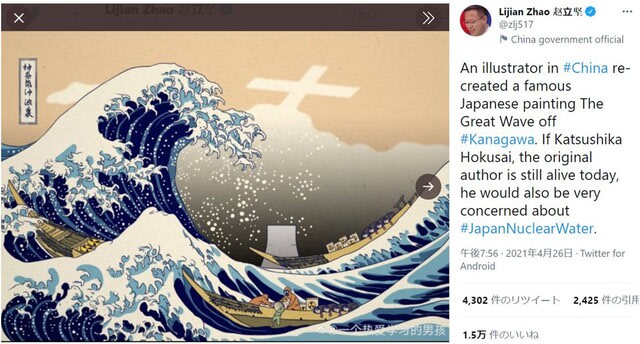

石川県羽咋(はくい)市にある深江八幡神社。羽咋は祭礼の獅子舞が盛んな土地柄だが、昨年ほとんど中止となった。宮司の宮谷敬哉氏は3密を避けるために神輿を出せないとなれば、一人で押せる台車を作れないかとホームセンターに何度も通い、高さ150㌢ほどのものを完成させた=写真=。みこしに欠かせない鳳凰(ほうおう)は手作りが難しかったので、通販で小型のものを購入し飾り付けた。「神座(みくら)台車」と名付けた。 レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」を模したものだ。図をよく見ると、日の丸の帽子をかぶった犬が、ヤカンからグラスに緑色の液体を注いでいる。この液体は福島第一原発の処理水を意図しているのだろう。 アメリカの国鳥のハクトウワシを中心に動物たちが囲んでいる。芸が細かいと思うのは、ワシの前ではトイレットペーパーをドル紙幣にプリントするような図柄。金融緩和と称して、価値のないドル紙幣を刷りまくり世界にバラまいているとでも言いたいのだろう。

レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」を模したものだ。図をよく見ると、日の丸の帽子をかぶった犬が、ヤカンからグラスに緑色の液体を注いでいる。この液体は福島第一原発の処理水を意図しているのだろう。 アメリカの国鳥のハクトウワシを中心に動物たちが囲んでいる。芸が細かいと思うのは、ワシの前ではトイレットペーパーをドル紙幣にプリントするような図柄。金融緩和と称して、価値のないドル紙幣を刷りまくり世界にバラまいているとでも言いたいのだろう。 るという報道(6月15日付・CNNニュースWeb版日本語)もあるので、中国にとって、タイミングが悪いのでは。

るという報道(6月15日付・CNNニュースWeb版日本語)もあるので、中国にとって、タイミングが悪いのでは。 まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。

まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。  台湾はWHOに非加盟であるものの、2009年から2016年までは年次総会にオブザーバーとして参加していた。2017年以降は、中国と台湾は一つの国に属するという「一つの中国」を認めない蔡英文氏が台湾総統に就いたことで、「一つの中国」を原則を掲げる中国が反対し、オブザーバー参加が認められなくなった。

台湾はWHOに非加盟であるものの、2009年から2016年までは年次総会にオブザーバーとして参加していた。2017年以降は、中国と台湾は一つの国に属するという「一つの中国」を認めない蔡英文氏が台湾総統に就いたことで、「一つの中国」を原則を掲げる中国が反対し、オブザーバー参加が認められなくなった。 認めるよう各国に求める決議を全会一致で可決した(6月11日付・NHKニュースWeb版)。決議文は超党派の議員がまとめたもので、「検疫体制の強化などに先駆的に取り組んできた台湾が会議に参加できないことが、国際防疫上、世界的な損失であることは、各国の共通認識になっている」との内容で、政府にも今後、台湾が会議に参加する機会が保障されるよう各国に働きかけることを求めている(同)。

認めるよう各国に求める決議を全会一致で可決した(6月11日付・NHKニュースWeb版)。決議文は超党派の議員がまとめたもので、「検疫体制の強化などに先駆的に取り組んできた台湾が会議に参加できないことが、国際防疫上、世界的な損失であることは、各国の共通認識になっている」との内容で、政府にも今後、台湾が会議に参加する機会が保障されるよう各国に働きかけることを求めている(同)。

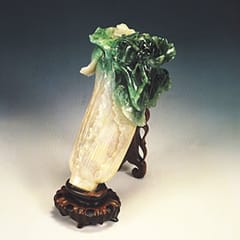

点にも及び、所蔵品数で世界四大博物館の一つに数えられる。ガイド役を引き受けてくれた国立台北護理健康大学の教員スタッフが真っ先に案内してくれたのが、清朝時代の「翆玉白菜」=写真・国立故宮博物院のホームページから=。長さ19㌢、幅10㌢ほどの造形ながら、本物の白菜より白菜らしい。清く白い部分と緑の葉。その葉の上にキリギリスとイナゴがとまっている。

点にも及び、所蔵品数で世界四大博物館の一つに数えられる。ガイド役を引き受けてくれた国立台北護理健康大学の教員スタッフが真っ先に案内してくれたのが、清朝時代の「翆玉白菜」=写真・国立故宮博物院のホームページから=。長さ19㌢、幅10㌢ほどの造形ながら、本物の白菜より白菜らしい。清く白い部分と緑の葉。その葉の上にキリギリスとイナゴがとまっている。