★地震と大雨で能登の「盛り土」道路であちこち土砂崩れ

能登半島はリアス式海岸なので海岸線の道路だけでなく、途中から山間地を走ることになる。また、金沢と能登を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」も平地を走る海岸沿いから山間地を行く。この山間地では山から山をつなぐ道路は、いわゆる「盛り土」で造成された道路だ。その盛り土の道路が去年元日の能登半島地震、そして9月と先日の「記録的な大雨」であちらこちらで大きく崩れている。

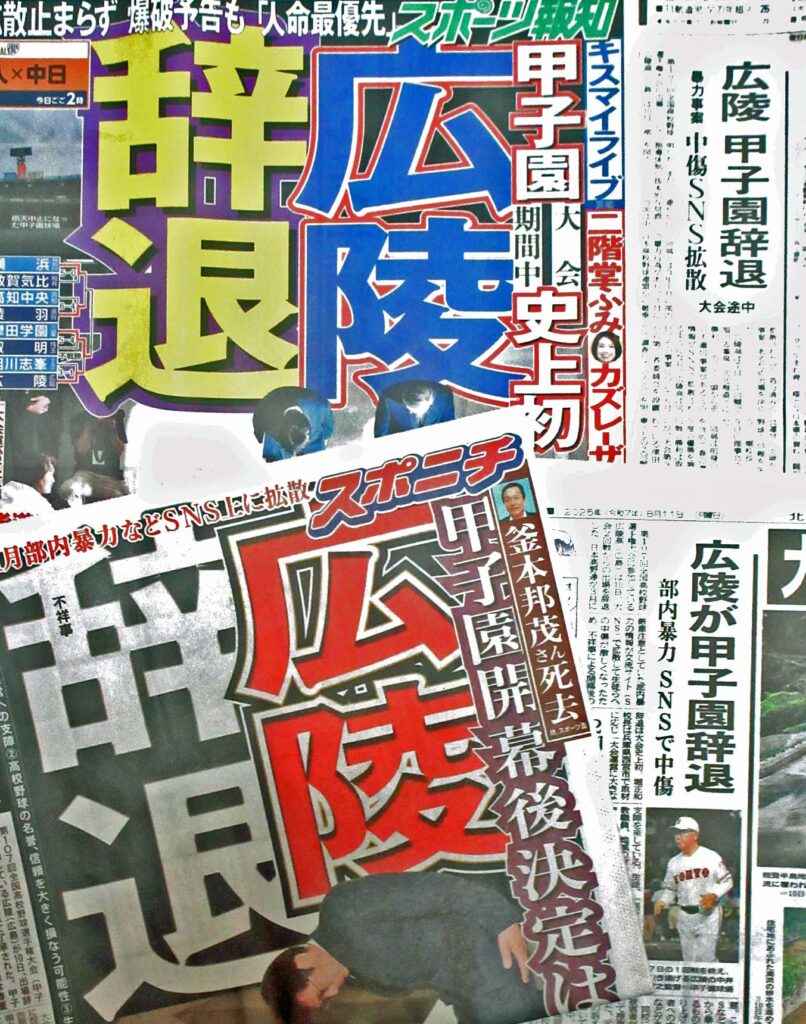

去年元日の地震で「のと里山海道」では道路の盛り土部分が20ヵ所余りで崩れるなどしたため、いまも被災した区間では制限速度は時速40㌔に引き下げられたままとなっている。また、里山海道で震災の悲惨さが見えるのが、横田IC近くの盛り土の道路の崩落現場だ。乗用車が転落したままの状態となっている=写真、ことし4月25日撮影=。現場は走行していて、運転席から見えるので、当時の様子が伝わってくる。

そして、今回の大雨でも盛り土の道路が崩れ事故が起きた。報道によると、七尾市中島町小牧の国道249号で、12日午前5時ごろ、道路の盛り土の部分がおよそ30㍍にわたって陥没し、そこにトレーラーや乗用車3台が相次いで転落した。乗っていた3人が重軽傷を負った。崩落した場所は、70年ほど前に盛り土をして造られた道路で、去年の能登地震で被害などは確認されていなかった。車3台は現在も転落したままで、通行再開の見通しは立っていない(12日付・MROニュースweb版)。きょう石川県の馳知事が現場を視察に訪れたと昼のニュースで流れていた。

能登での盛り土の事故は道路だけではない。大惨事がかつてあった。1985年7月11日午後、穴水町の山中で金沢発の急行「能登路5号」(4両編成)が脱線し、前方3両が7.5㍍下の水田に転落。乗客の7人が死亡した。事故の12日前から大雨が続いていた影響で、線路の盛り土が崩れ、線路が宙づり状態になっていたところを列車が走り、大惨事となった。能登線は2005年に廃止となり、現場から線路は消えたが慰霊碑が立っている。

能登半島の大動脈であるのと里山海道では、震災で大きく崩落した個所は盛り土での造成ではなく、新たに鉄橋を架ける工事が進められている。地震や大雨でも持ち堪える安全な道路があってこそ復旧・復興につながる。

⇒13日(水)午後・金沢の天気 くもり