☆「新しい資本主義」その実現可能性はあるのか

前回の話の続き。岸田総理はきのう14日の衆院解散後の記者会見で、今回の衆院選挙を「未来選択選挙」と位置づけ、「コロナとの戦い、危機的な状況を乗り越えた先に、どんな社会を見ていくのか。これがまず大きな争点になるんだと思う」と述べた。具体策として、「成長の果実が幅広く行き渡る『成長と分配の好循環』を実現する」とし、数十兆円規模の経済対策を最優先で行うと説明した。成長と分配の好循環は岸田氏が総裁選でも繰り返し述べてきた「新しい資本主義」の基本理念なのだろうが、その仕組みや具体策が見えない。結局、数十兆円規模のバラまきとしか理解できなかった。

そもそも、「新しい資本主義」と発言しているが、既存の資本主義を岸田氏はどう捉えていて、どのように改革するのか。もし、経済学者に新しい資本主義の理論を再構築せよと迫っても、おそらく逃げ出すだろう。「資本主義」という言葉そのものが重く深い。安易に「新しい資本主義」という言葉を使うべきではないと考えるのだが。それでも、岸田内閣は「新しい資本主義」に向けて一歩踏み出した。

NHKニュースによると、きょう政府は、岸田総理を本部長にすべての閣僚が参加する「新しい資本主義実現本部」を設置し=写真、首相官邸公式ホームページより=、経済成長の具体策を検討してきた「成長戦略会議」を廃止して、本部のもとに「新しい資本主義実現会議」を設けることを決定した。会議のメンバーの有識者15人のうち、半数近い7人が女性。日本総合研究所の翁百合理事長やAIコンサルティングの会社「シナモン」(東京)社長の平野未来氏らが参加する。経済3団体と連合の代表、中小・新興企業の経営者も出席する。

NHKニュースによると、きょう政府は、岸田総理を本部長にすべての閣僚が参加する「新しい資本主義実現本部」を設置し=写真、首相官邸公式ホームページより=、経済成長の具体策を検討してきた「成長戦略会議」を廃止して、本部のもとに「新しい資本主義実現会議」を設けることを決定した。会議のメンバーの有識者15人のうち、半数近い7人が女性。日本総合研究所の翁百合理事長やAIコンサルティングの会社「シナモン」(東京)社長の平野未来氏らが参加する。経済3団体と連合の代表、中小・新興企業の経営者も出席する。

政府の肝いりで「新しい資本主義実現会議」を立ち上げのだから、今後のどのような議論の展開があるのか注目したい。課題はいくつもある。経済成長が止まってしまっている日本をどのように成長させるのか。さらに、日本は世界最速で高齢化と人口減少が進んでいる国だ。マーケットが縮小する中で、どのように成長と配分の好循環を産み出していくのか。

日本は「低欲望社会」とも言われ、投資より貯蓄に励む。日本銀行がことし9月17日に公表した「資金循環統計速報」によると、6月末時点の家計金融資産残高は1992兆円だった。家計金融資産に占める現金・預金の割合は2020年度末が53%だった。つまり、1000兆円余りがそのまま眠っている。貯蓄が増えてお金が市場に回らないのだ。日本にはさまざま災害があるので、手元にキャッシュを置く指向があるとも言われている。岸田総理が新しい資本主義を唱えても、国民は投資しない、できない現実がある。

日本が発した「新しい資本主義」は、おそらく世界の経済学者や投資家が注目している。途中で挫折すれば物笑いのネタになる。

⇒15日(金)夜・金沢の天気 はれ

格調査(10月13日付)によると、今月11日時点のレギュラーガソリン価格の全国平均は1㍑=162円となり、前週の160円から2円値上がり。1年前の134円と比較すると28円(20%)もの急激な値上がりだ。パンデミックの緩和などで世界で原油の需給がひっ迫しているようだ。このペースで値上げが続けば来月中には1㍑170円を超えるのではないか。1970年代のオイルショックを思い出す。

格調査(10月13日付)によると、今月11日時点のレギュラーガソリン価格の全国平均は1㍑=162円となり、前週の160円から2円値上がり。1年前の134円と比較すると28円(20%)もの急激な値上がりだ。パンデミックの緩和などで世界で原油の需給がひっ迫しているようだ。このペースで値上げが続けば来月中には1㍑170円を超えるのではないか。1970年代のオイルショックを思い出す。 投票が行われるのは今回が初めて(10月14日付・NHKニュースWeb版)。とすると、選挙のために選挙をやるようなイメージだ。もちろん、コロナ禍の影響でここまで日程がもつれ込んだ事情は理解できる。

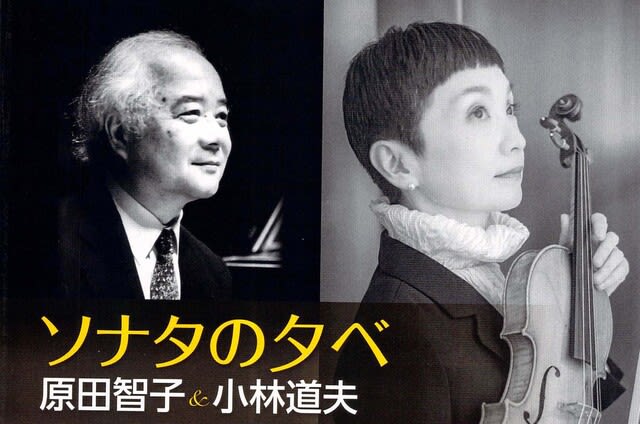

投票が行われるのは今回が初めて(10月14日付・NHKニュースWeb版)。とすると、選挙のために選挙をやるようなイメージだ。もちろん、コロナ禍の影響でここまで日程がもつれ込んだ事情は理解できる。 一バイオリンで活躍する原田智子さん、そして、原田さんが敬愛するというピアニスト小林道夫氏を招いて、ピアノとバイオリンのソナタの魅力を披露した。

一バイオリンで活躍する原田智子さん、そして、原田さんが敬愛するというピアニスト小林道夫氏を招いて、ピアノとバイオリンのソナタの魅力を披露した。 次の秋の夜長は、まるでベートーベンの「運命」をテレビで見るような感覚だった。10日に放送されたTBSの日曜劇場「日本沈没―希望のひと―」(午後9時)の初回=写真・中=。1973年の小松左京のSF小説が原作。2023年の東京を舞台に内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになるシーンはリアル感があった。ラストシーンは実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。

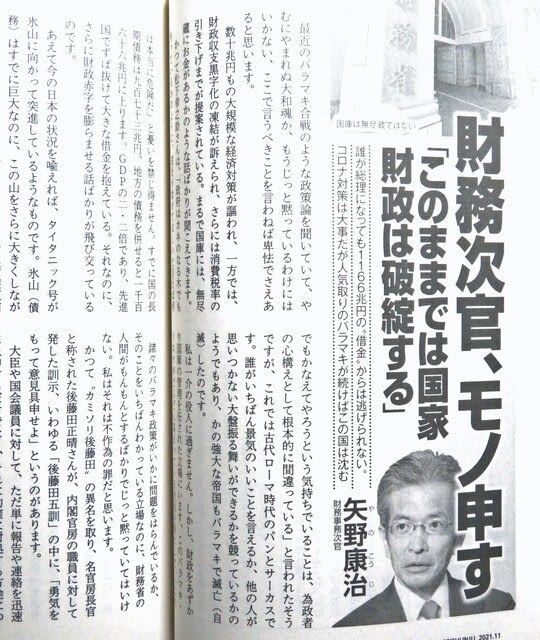

次の秋の夜長は、まるでベートーベンの「運命」をテレビで見るような感覚だった。10日に放送されたTBSの日曜劇場「日本沈没―希望のひと―」(午後9時)の初回=写真・中=。1973年の小松左京のSF小説が原作。2023年の東京を舞台に内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになるシーンはリアル感があった。ラストシーンは実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。 月刊誌「文藝春秋」(11月号)の「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」=写真・下=を秋の夜長に読んだ。「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います。」との出だし。現職の財務事務次官による、強烈な政治家批判だ。「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ」は岸田総理の自民党総裁選での主張のこと。また、「財政収支黒字化の凍結」は総裁選での高市早苗氏の政策だった。「さらには消費税率の引き下げまでが提案されている」は立憲民主党の枝野代表の公約だ。

月刊誌「文藝春秋」(11月号)の「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」=写真・下=を秋の夜長に読んだ。「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います。」との出だし。現職の財務事務次官による、強烈な政治家批判だ。「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ」は岸田総理の自民党総裁選での主張のこと。また、「財政収支黒字化の凍結」は総裁選での高市早苗氏の政策だった。「さらには消費税率の引き下げまでが提案されている」は立憲民主党の枝野代表の公約だ。 ネットで「飛び恥」を検索してみると、この言葉は、若き環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが育ったスウェーデンが発祥の地のようだ。2019年9月、16歳のグレタさんが参加した国連気候行動サミット(国連本部)には、温室効果ガス排出量が大きい飛行機には乗らないと、太陽光パネルと水中タービン発電機が付いたヨット船で父親らと大西洋を横断してニューヨーク港に着いたことが、世界のメディアに大きく取り上げられた。

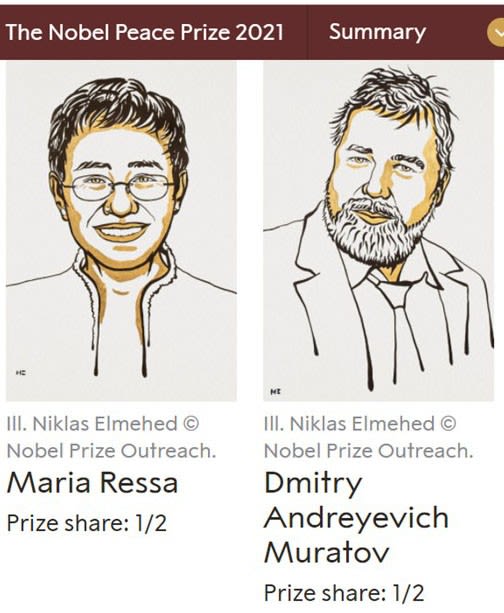

ネットで「飛び恥」を検索してみると、この言葉は、若き環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが育ったスウェーデンが発祥の地のようだ。2019年9月、16歳のグレタさんが参加した国連気候行動サミット(国連本部)には、温室効果ガス排出量が大きい飛行機には乗らないと、太陽光パネルと水中タービン発電機が付いたヨット船で父親らと大西洋を横断してニューヨーク港に着いたことが、世界のメディアに大きく取り上げられた。 やはりそうかと感じたことがあった。中国では今回のノーベル平和賞の受賞について、国営の新華社通信などの主要メディアは報じていない。独裁的な政権に立ち向かうジャーナリストの受賞決定に、中国政府が報道を規制した可能性がある(10月8日付・NNNニュースWeb版)。では、なぜ中国政府は今回のノーベル平和賞受賞を隠すのか。いわく因縁がある。

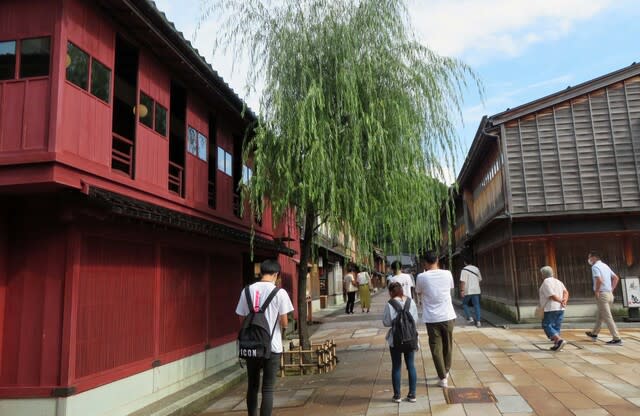

やはりそうかと感じたことがあった。中国では今回のノーベル平和賞の受賞について、国営の新華社通信などの主要メディアは報じていない。独裁的な政権に立ち向かうジャーナリストの受賞決定に、中国政府が報道を規制した可能性がある(10月8日付・NNNニュースWeb版)。では、なぜ中国政府は今回のノーベル平和賞受賞を隠すのか。いわく因縁がある。 東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。

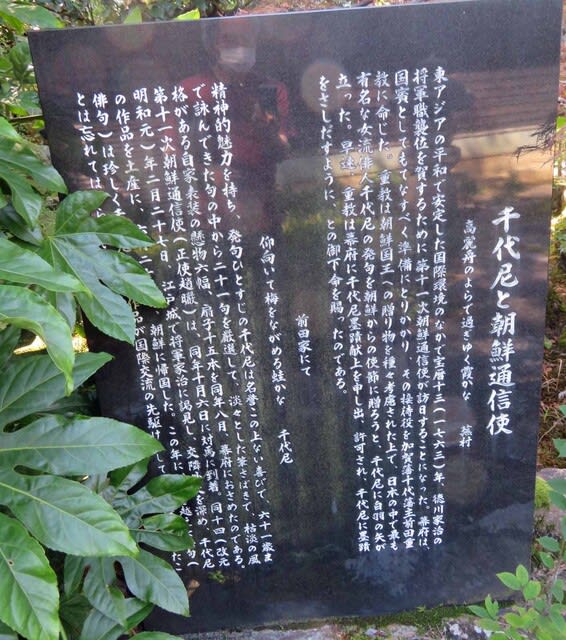

東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。 もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。

もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。 しているようだ(10月6日付・NHKニュースWeb版)。年内に1㍑170円を超えるのだろうか。石油価格の高騰は1970年代のオイルショックを思い出し、なんともキナ臭い。

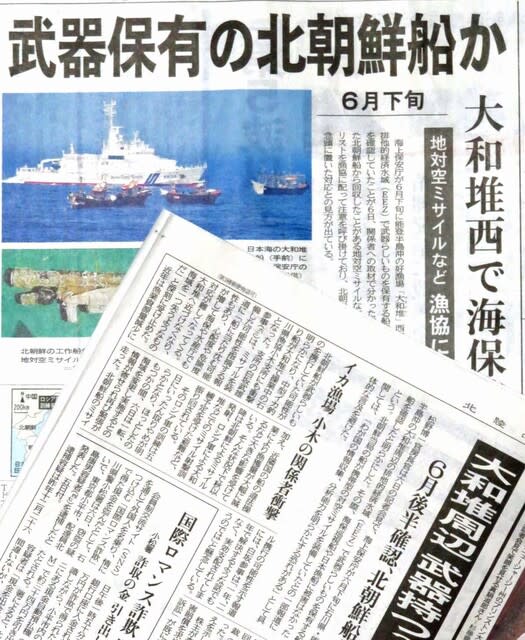

しているようだ(10月6日付・NHKニュースWeb版)。年内に1㍑170円を超えるのだろうか。石油価格の高騰は1970年代のオイルショックを思い出し、なんともキナ臭い。 対空ミサイルを装備してこの海域に出ているということは、海洋権益を主張する手段、つまり、他国の哨戒艇や漁船などを追い出すためではないかと想像してしまう。1984年7月、北朝鮮が一方的に引いた「軍事境界線」の内に侵入したとして、能登半島の小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」が北朝鮮の警備艇に銃撃され、船長が死亡、乗組員4人が拿捕された。1ヵ月後に「罰金」1951万円を払わされ4人は帰国した。

対空ミサイルを装備してこの海域に出ているということは、海洋権益を主張する手段、つまり、他国の哨戒艇や漁船などを追い出すためではないかと想像してしまう。1984年7月、北朝鮮が一方的に引いた「軍事境界線」の内に侵入したとして、能登半島の小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」が北朝鮮の警備艇に銃撃され、船長が死亡、乗組員4人が拿捕された。1ヵ月後に「罰金」1951万円を払わされ4人は帰国した。 実にタイムリーな受賞ではある。今月31日からイギリス・グラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催され、各国の代表やNGOが脱炭素の目標や具体策について話し合う。今回のノーベル賞受賞で、温室効果ガスの削減こそ国際的な課題として広く認知されることになるだろう。

実にタイムリーな受賞ではある。今月31日からイギリス・グラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催され、各国の代表やNGOが脱炭素の目標や具体策について話し合う。今回のノーベル賞受賞で、温室効果ガスの削減こそ国際的な課題として広く認知されることになるだろう。