☆北の五輪不参加と極超音速ミサイルは何を潰したのか

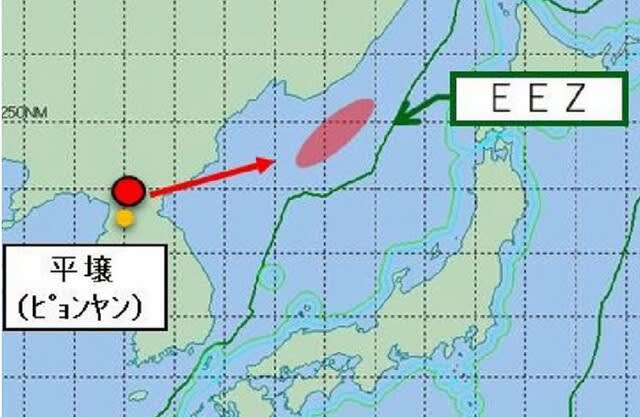

きのう11日に北朝鮮が発射した極超音速ミサイルについて防衛省は公式ホームページで落下地点を推定した図=写真・上=を掲載し、「詳細については現在分析中ですが、通常の弾道軌道だとすれば約700km未満飛翔し、落下したのは我が国 の排他的経済水域(EEZ)外と推定されます」とコメントを書いている。この図を見て、ミサイルの発射角度を東南に25度ほど変更すれば、間違いなく能登半島に落下する。さらに、朝鮮新報(12日付)は「発射されたミサイルから分離された極超音速滑空飛行戦闘部は、距離600km辺りから滑空再跳躍し、初期発射方位角から目標点方位角へ240km旋回機動を遂行して1000km水域の設定標的を命中した」と記載している=写真・下=。この記載通りならば、北陸がすっぽり射程に入る。

の排他的経済水域(EEZ)外と推定されます」とコメントを書いている。この図を見て、ミサイルの発射角度を東南に25度ほど変更すれば、間違いなく能登半島に落下する。さらに、朝鮮新報(12日付)は「発射されたミサイルから分離された極超音速滑空飛行戦闘部は、距離600km辺りから滑空再跳躍し、初期発射方位角から目標点方位角へ240km旋回機動を遂行して1000km水域の設定標的を命中した」と記載している=写真・下=。この記載通りならば、北陸がすっぽり射程に入る。

さらに、朝鮮新報の記事は金正恩朝鮮労働党総書記が発射を視察し、「国の戦略的な軍事力を質量共に、持続的に強化し、わが軍隊の近代性を向上させるための闘いにいっそう拍車をかけなければならない」と述べと伝えている。

さらに、朝鮮新報の記事は金正恩朝鮮労働党総書記が発射を視察し、「国の戦略的な軍事力を質量共に、持続的に強化し、わが軍隊の近代性を向上させるための闘いにいっそう拍車をかけなければならない」と述べと伝えている。

NHKニュース(12日付)によると、岸防衛大臣はきょう12日午前、記者団に対し、11日に北朝鮮が発射した弾道ミサイルについて、通常よりも低い最高高度およそ50㌖、最大速度およそマッハ10で飛しょうしたと分析していると説明した。今月5日に発射した極超音速ミサイルはマッハ5の速さで飛行したと報じられていた。去年9月28日の「火星-8」はマッハ3とされていたので、ミサイル技術が格段に高まっていると言える。

そして、岸大臣が述べたように、今回の弾道ミサイルは通常より低く飛び、最高高度およそ50kmだった、非常に速く低く飛ぶ弾道ミサイルに日本は対応できるのだろうか。これまで北朝鮮のミサイル発射は、アメリカを相手に駆け引きの材料だと思い込んでいた。どうやらそうではないようだ。日本やアメリカの迎撃ミサイルなどはまったく寄せ付けない、圧倒的な優位性を誇る弾道ミサイルの開発にすべてを集中する。国際的な経済封鎖下でも、東京オリンピックと北京オリンピックをボイコットしてでも開発を急ぐ。そして、ダメージを受けたのは韓国だった。

韓国の大統領府関係者は、北京オリンピックについて「慣例を参考にして、適切な代表団が派遣されるよう検討中」と語り、文在寅大統領の出席は検討していないと明らかにした(12日付・時事通信Web版)。文氏は「外交的ボイコット」を検討していないと訪問中のオーストラリアでの首脳会談後の記者会見で表明していた(12月13日付・朝日新聞Web版)。

以下裏読みだ。文氏は北京オリンピック期間中に中国の仲立ちで北京での南北首脳会談を構想し、水面下で交渉していた。ところが、北朝鮮は今月5日に極超音速ミサイルを発射。同じ日に「敵対勢力の策動と世界的な感染症の大流行」を理由にオリンピックに参加しないことを中国側に通知した。そして11日にマッハ10の極超音速ミサイルを発射した。これで文氏の「北京での南北首脳会談」の構想は完全に潰えてしまった。というより、ひょっとして、北朝鮮は文氏の夢を潰すためにあえて発射と不参加をセットにしたのか。「敵対勢力の策動」とはこのことを指すのか。

⇒12日(水)夜・金沢の天気 あめ

北朝鮮は今月5日の午前8時7分ごろにも、内陸部から「極超音速ミサイル」を日本海に向けて発射している=写真、1月6日付・朝鮮新報Web版=。落下地点は日本の排他的経済水域(EEZ)外と推定される。航空機や船舶からの被害報告などは確認されていない。去年10月19日にも北朝鮮は潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)を、9月には11・12日に長距離巡航ミサイル、15日に鉄道線路での移動式ミサイル、28日に極超音速ミサイルを発射している。

北朝鮮は今月5日の午前8時7分ごろにも、内陸部から「極超音速ミサイル」を日本海に向けて発射している=写真、1月6日付・朝鮮新報Web版=。落下地点は日本の排他的経済水域(EEZ)外と推定される。航空機や船舶からの被害報告などは確認されていない。去年10月19日にも北朝鮮は潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)を、9月には11・12日に長距離巡航ミサイル、15日に鉄道線路での移動式ミサイル、28日に極超音速ミサイルを発射している。 る考えだった。ただ、立民の泉代表の言い分は一理あると思った。北朝鮮の弾道ミサイルを念頭にして、「今の時代は発射台付き車両からミサイルを射出するわけで、動かない基地を攻撃したところで抑止できるのか」との問題提起だった。

る考えだった。ただ、立民の泉代表の言い分は一理あると思った。北朝鮮の弾道ミサイルを念頭にして、「今の時代は発射台付き車両からミサイルを射出するわけで、動かない基地を攻撃したところで抑止できるのか」との問題提起だった。 うにして投げ入れていた。こんなことを言うと罰が当たるかもしれないが、まるで小銭を厄介払いしているようにも見えた。

うにして投げ入れていた。こんなことを言うと罰が当たるかもしれないが、まるで小銭を厄介払いしているようにも見えた。 銀行のATMでは、硬貨1枚から25枚の預け入れで110円を求められる「ATM 硬貨預払料金」が新設される、とある。

銀行のATMでは、硬貨1枚から25枚の預け入れで110円を求められる「ATM 硬貨預払料金」が新設される、とある。 う。カメラマンの目の前で起きたことではあるが、転倒を待っていたとなれば報道の倫理上の問題はないのだろうか。

う。カメラマンの目の前で起きたことではあるが、転倒を待っていたとなれば報道の倫理上の問題はないのだろうか。  机の上には「かに丼の召し上がり方」というマニュアルがあった。それを見ながら、甲羅から身と外子(卵)、内子(未成熟の卵)をかき出す。2つ分の甲羅からの分量はけっこう多く、丼の表面がカニの身でいっぱいになった。それをご飯とかき合わせる。ワサビを入れた皿があり、しょうゆを少々注ぐ。わさび醤油を丼にかける。

机の上には「かに丼の召し上がり方」というマニュアルがあった。それを見ながら、甲羅から身と外子(卵)、内子(未成熟の卵)をかき出す。2つ分の甲羅からの分量はけっこう多く、丼の表面がカニの身でいっぱいになった。それをご飯とかき合わせる。ワサビを入れた皿があり、しょうゆを少々注ぐ。わさび醤油を丼にかける。 カニの話をもう一つ。先日、金沢のおでん屋に入った。「かに面」を注文した=写真・下=。このかに面は香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。この店のだし汁は昭和30年代の創業以来ずっと注ぎ足しながら今にいたるものなので、半端な味ではない。カニの身とおでんのだし汁がミックスして独特の食感がある。

カニの話をもう一つ。先日、金沢のおでん屋に入った。「かに面」を注文した=写真・下=。このかに面は香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。この店のだし汁は昭和30年代の創業以来ずっと注ぎ足しながら今にいたるものなので、半端な味ではない。カニの身とおでんのだし汁がミックスして独特の食感がある。 記事では極超音速ミサイルについての詳細な記載はない。「令和2年版防衛白書」によると、アメリカや中国、ロシアはすでに開発していて、弾道ミサイルから発射され、大気圏突入後に極超音速(マッハ5以上)で滑空飛翔・機動し、目標へ到達するとされる。弾道ミサイルとは異なる低い軌道を、マッハ5を超える極超音速で長時間飛翔すること、高い機動性を有することなどから、探知や迎撃がより困難になると指摘されている。

記事では極超音速ミサイルについての詳細な記載はない。「令和2年版防衛白書」によると、アメリカや中国、ロシアはすでに開発していて、弾道ミサイルから発射され、大気圏突入後に極超音速(マッハ5以上)で滑空飛翔・機動し、目標へ到達するとされる。弾道ミサイルとは異なる低い軌道を、マッハ5を超える極超音速で長時間飛翔すること、高い機動性を有することなどから、探知や迎撃がより困難になると指摘されている。 現地に到着したのは午前11時45分ごろ、金沢から2時間ほどかかった。現場は車が通行できない旧道のトンネルの近くにある。通行禁止の柵が設けられ、警察パトカー2台が見張っていた。そこで、トンネルの反対側の道路から入ることにした。その道路はがけ崩れ現場で、車は入れない。パトカーは配置されていなかったので、車を近くに置いて徒歩で現場に向かった。

現地に到着したのは午前11時45分ごろ、金沢から2時間ほどかかった。現場は車が通行できない旧道のトンネルの近くにある。通行禁止の柵が設けられ、警察パトカー2台が見張っていた。そこで、トンネルの反対側の道路から入ることにした。その道路はがけ崩れ現場で、車は入れない。パトカーは配置されていなかったので、車を近くに置いて徒歩で現場に向かった。 これは人為的な原因によって誘発される「誘発地震」か、と考え込んでしまった。というのも、北朝鮮が同じ9月の15日正午過ぎに弾道ミサイル2発を発射、その1発が能登半島沖の舳倉島の北約300㌔のEEZに落下した(同月15日・防衛大臣臨時会見「北朝鮮による弾道ミサイル発射事案」)。この落下地点と29日の震源が近かった。不気味だ。

これは人為的な原因によって誘発される「誘発地震」か、と考え込んでしまった。というのも、北朝鮮が同じ9月の15日正午過ぎに弾道ミサイル2発を発射、その1発が能登半島沖の舳倉島の北約300㌔のEEZに落下した(同月15日・防衛大臣臨時会見「北朝鮮による弾道ミサイル発射事案」)。この落下地点と29日の震源が近かった。不気味だ。 経産省がまとめた第6次エネルギー基本計画(2021年10月2日・閣議決定)によると、2030年度の電力構成を火力42%(LNG20%、石炭19%、石油2%、水素・アンモニア1%)、原子力20-22%、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス)が36-38%となっている。第5次基本計画(2018年7月)では2030年度の火力の電源構成が56%だったので、14ポイント削減している。日本は「カーボンニュートラル先進国」としての国際的評価を高めるために舵を切ったようにも思える。

経産省がまとめた第6次エネルギー基本計画(2021年10月2日・閣議決定)によると、2030年度の電力構成を火力42%(LNG20%、石炭19%、石油2%、水素・アンモニア1%)、原子力20-22%、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス)が36-38%となっている。第5次基本計画(2018年7月)では2030年度の火力の電源構成が56%だったので、14ポイント削減している。日本は「カーボンニュートラル先進国」としての国際的評価を高めるために舵を切ったようにも思える。