☆知事28年、グローバルスタンダードな花道

石川県の谷本正憲知事が今月26日に退任する。7期28年にわたって県政をまとめ引っ張ってきた。就任は1994年3月、まさに日本のバブル経済が崩壊し、後に「失われた20年」と称された低成長期に入ったころだった。企業は競争力が問われ、コスト削減や非正規雇用などを進めた。一方で時代の価値観も多様性や個性の重視へと変わり始めた。そして、谷本氏も時代のニーズを県政に取り込もうと動いた。

その意欲をキーワードで表現すれば、「グローバルスタンダード」ではないだろうか。1990年代半ごろからトレンドとなり、「世界に共通する理念」という意味で今でもよく使われている。谷本県政のその手始めが、金沢市と共同で1996年に設立した「いしかわ国際協力研究機構(IICRC)」だった。日本の里山・里海を科学的に評価し、伝統的な農林水産業や生態系の保全および再生に関する政策立案や情報提供を行う研究者の組織。さらに、このIICRCが前身となり、2008年に国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(OUIK)が設立された。世界で6番目の国連大学の研究所であり、「里山・里海」「持続可能な農林水産業」「都市と生物多様性」の3つを研究テーマとしている。

このころ、環境問題のグローバルスタンダードの一つに「生物多様性」が国際的にクローズアップされていた。谷本氏は2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)に乗り込んだ。各国200人が集まったハイレベル会議でスピーチを行い、生物多様性と里山里海、持続可能な農林水産業を国連大学と協働して取り組んでいくとアピ-ルした。あわせて、アフメド・ジョグラフ条約事務局長を訪ね、名古屋市で2010年に開催されるCOP10で関連会議を石川で開催してほしいと要請した=写真・上=。ジョグラフ氏はその4ヵ月後に能登の里山里海を下見に訪れた。2010年10月にはCOP10公認のエクスカーションに石川が選ばれ、世界17ヵ国50人の政府関係者や研究者、環境NGOメンバーらが訪れた。

このころ、環境問題のグローバルスタンダードの一つに「生物多様性」が国際的にクローズアップされていた。谷本氏は2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)に乗り込んだ。各国200人が集まったハイレベル会議でスピーチを行い、生物多様性と里山里海、持続可能な農林水産業を国連大学と協働して取り組んでいくとアピ-ルした。あわせて、アフメド・ジョグラフ条約事務局長を訪ね、名古屋市で2010年に開催されるCOP10で関連会議を石川で開催してほしいと要請した=写真・上=。ジョグラフ氏はその4ヵ月後に能登の里山里海を下見に訪れた。2010年10月にはCOP10公認のエクスカーションに石川が選ばれ、世界17ヵ国50人の政府関係者や研究者、環境NGOメンバーらが訪れた。

このCOP9、10の成功体験をベースに谷本氏の目線は国際認証や国際会議の開催・誘致へと展開していく。次なるグローバルスタンダードの目標は「世界農業遺産(GIAHS)」だった。2011年6月に中国・北京で開催されたFAO国連食糧農業機関のGIAHS国際フォーラムで、能登と佐渡が申請した「能登の里山里海(Noto’s Satoyama and Satoumi)」と「トキと共生する佐渡の里山(SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis)」が認定された。日本で初めての認定だった。

北京でのフォーラム閉会式で、次回は2013年にカリフォルニアワインの代名詞となっているアメリカのナパ・バレーでの開催が発表されていた。それがひっくり返って能登で開催されることになる。谷本氏が動いた。2012年5月、知事としてヨーロッパ視察に訪れた谷本氏はローマのFAO本部にジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、能登での開催を提案したのだ。FAOは次回開催が1年後に迫っていたにもかかわらず変更を決断した。谷本提案は説得力があった。「認定地でフォーラムを開催すべき」と。それ以前は2007年がローマ、09年がブエノスアイレス、11年が北京、そして13年はナパ・バレーだが、いずれも認定地ではない。認定地からの強い要望であり、FAOとしても受け入れざるを得なかったのだろう。

北京でのフォーラム閉会式で、次回は2013年にカリフォルニアワインの代名詞となっているアメリカのナパ・バレーでの開催が発表されていた。それがひっくり返って能登で開催されることになる。谷本氏が動いた。2012年5月、知事としてヨーロッパ視察に訪れた谷本氏はローマのFAO本部にジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、能登での開催を提案したのだ。FAOは次回開催が1年後に迫っていたにもかかわらず変更を決断した。谷本提案は説得力があった。「認定地でフォーラムを開催すべき」と。それ以前は2007年がローマ、09年がブエノスアイレス、11年が北京、そして13年はナパ・バレーだが、いずれも認定地ではない。認定地からの強い要望であり、FAOとしても受け入れざるを得なかったのだろう。

2013年5月に能登半島の七尾市和倉温泉でGIAHS国際フォーラムが開催され、11ヵ国19サイトの関係者が集まった。能登で初の国際会議だった。GIAHSというグローバルスタンダードは現在、日本では11サイト、世界では22ヵ国62サイトに広がり、イタリアやスペインなどヨーロッパでも認定を求める動きが広がっている。

去年11月、能登半島の和倉温泉で能登の世界農業遺産認定10周年を記念する国際会議が開催された。これには、国連大学高等研究所OUIKが主催した「GIAHSユースサミット2021 ㏌ NOTO」も併せて開催された=写真・下=。国内の3つの認定サイトから5校40人の高校生が集い、「世界農業遺産を未来と世界へ~佐渡と能登からつながろう~」をテーマに話し合った。開催の1週間前の11月17日、谷本氏は任期満了に伴う知事選には立候補せず、今期限りでの退任を表明した。自ら手掛けたGIAHS国際会議とOUIKのユースサミットは「知事の花道」になったのかもしれない。

知事のグローバルスダンタードはこのほかにも小松空港の国際線化や金沢港の国際コンテナの取扱、ユネスコ無形文化遺産の登録など多岐にわたって貢献している。

⇒21日(月・祝)夜・金沢の天気 くもり時々はれ

そのマンボウが最近は少し脳裏から遠ざかった感じが個人的にはする。それは、新聞・TVメディアやネットにはウクライナ侵攻に関する情報があふれているからだろう。しかも、ウクライナとロシアをめぐ情勢は刻一刻と変わっている。そのせいか、コロナ感染情報は少なくなり、日常生活でもほとんど話題に上らなくなった。

そのマンボウが最近は少し脳裏から遠ざかった感じが個人的にはする。それは、新聞・TVメディアやネットにはウクライナ侵攻に関する情報があふれているからだろう。しかも、ウクライナとロシアをめぐ情勢は刻一刻と変わっている。そのせいか、コロナ感染情報は少なくなり、日常生活でもほとんど話題に上らなくなった。 ていて、東北観光から北陸観光にシフトがあったのかもしれない。マンボウが全国的に解除され、金沢の春の観光シーズンも到来する。自身もワクチンは3回打ち、3連休なのであすはどこかドライブにでも、と。

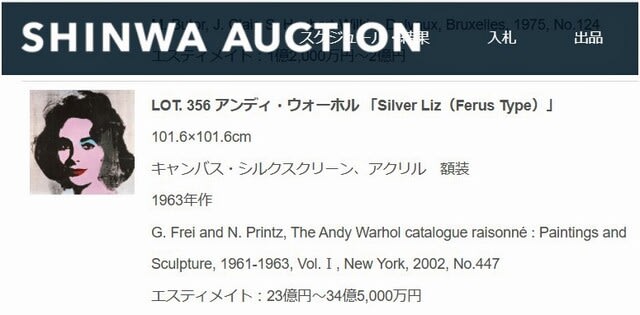

ていて、東北観光から北陸観光にシフトがあったのかもしれない。マンボウが全国的に解除され、金沢の春の観光シーズンも到来する。自身もワクチンは3回打ち、3連休なのであすはどこかドライブにでも、と。  そのウォーホルの作品が競売にかけられると地元紙の北國新聞(17日付)が報じている。記事を読んでさっそくオークションを開催する会社の公式ホームページをチェックした。会社は「シンワ・ワイズ・ホールディングス」。競売は今月30日午後2時からと午後6時からの2回、羽田空港第1ターミナル内6Fギャラクシーホールで開催される。ウォーホルの作品は後半の部でオークションにかけられる。

そのウォーホルの作品が競売にかけられると地元紙の北國新聞(17日付)が報じている。記事を読んでさっそくオークションを開催する会社の公式ホームページをチェックした。会社は「シンワ・ワイズ・ホールディングス」。競売は今月30日午後2時からと午後6時からの2回、羽田空港第1ターミナル内6Fギャラクシーホールで開催される。ウォーホルの作品は後半の部でオークションにかけられる。 伊勢氏は去年6月までイセ食品の会長に就いていたので、債務の連帯保証をしていたであろうことは想像がつく。そうであればコレクションを売却処分して返済に当てるだろう。今月30日に東京でウォーホル作品の落札価格が決まれば、ニュースは世界を駆け巡るに違いない。各国のテレビニュースは「15分間」、伊勢氏の話題を特集にするかもしれない。

伊勢氏は去年6月までイセ食品の会長に就いていたので、債務の連帯保証をしていたであろうことは想像がつく。そうであればコレクションを売却処分して返済に当てるだろう。今月30日に東京でウォーホル作品の落札価格が決まれば、ニュースは世界を駆け巡るに違いない。各国のテレビニュースは「15分間」、伊勢氏の話題を特集にするかもしれない。 揺れは石川県でもあり、震度3が珠洲市、震度2が七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町、能登町、震度1が金沢市、輪島市の舳倉島、かほく市、津幡町、志賀町、穴水町だった。震度3の珠洲市の危機管理室や県危機対策課には被害の情報は入っていない。

揺れは石川県でもあり、震度3が珠洲市、震度2が七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町、能登町、震度1が金沢市、輪島市の舳倉島、かほく市、津幡町、志賀町、穴水町だった。震度3の珠洲市の危機管理室や県危機対策課には被害の情報は入っていない。 女性はテレビ局のディレクターでマリーナ・オフシャニコワ氏。ネット上にビデオ声明も発表していて、「ウクライナで起きていることは犯罪だ。ロシアは侵略国であり、侵略の責任はウラジーミル・プーチンにある」「テレビ画面でうそを話すのを許してきたのが恥ずかしい」と述べ、ロシア国民に反戦活動を呼びかけている。父がウクライナ人、母がロシア人であることを明かしている。彼女は警察によって当日拘束された。モスクワの裁判所は翌15日、無許可で抗議活動を行ったとして3万㍔(280㌦)の罰金を科して釈放した(同)。

女性はテレビ局のディレクターでマリーナ・オフシャニコワ氏。ネット上にビデオ声明も発表していて、「ウクライナで起きていることは犯罪だ。ロシアは侵略国であり、侵略の責任はウラジーミル・プーチンにある」「テレビ画面でうそを話すのを許してきたのが恥ずかしい」と述べ、ロシア国民に反戦活動を呼びかけている。父がウクライナ人、母がロシア人であることを明かしている。彼女は警察によって当日拘束された。モスクワの裁判所は翌15日、無許可で抗議活動を行ったとして3万㍔(280㌦)の罰金を科して釈放した(同)。 これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。各国からはロシアを非難する発言が相次ぎ、イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」、アイルランドも「国際社会の平和と安全を守る安保理の役割をおとしめる有害な行為だ」と述べた。さらに、アメリカは「うその背後にあるねらいは明白だ。ロシアこそが生物兵器や化学兵器を使用するのではないかと深刻な懸念を持っている」と述べた(同・NHKニュースWeb版)。

これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。各国からはロシアを非難する発言が相次ぎ、イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」、アイルランドも「国際社会の平和と安全を守る安保理の役割をおとしめる有害な行為だ」と述べた。さらに、アメリカは「うその背後にあるねらいは明白だ。ロシアこそが生物兵器や化学兵器を使用するのではないかと深刻な懸念を持っている」と述べた(同・NHKニュースWeb版)。 地元紙など各紙も大見出しで報じている。「新知事に馳氏 山野氏と7982票差」(北國新聞)、「知事に馳氏 保守分裂大接戦制す」(読売新聞・号外)、「馳氏知事当選 大激戦 山野氏、山田氏抑え」(北陸中日新聞)=写真=。もともときょうは新聞休刊日だった。全国紙は号外、地元紙は特別発行というカタチで取り上げている。では、28年ぶりの知事交代でどのような変化が起こるのだろう。

地元紙など各紙も大見出しで報じている。「新知事に馳氏 山野氏と7982票差」(北國新聞)、「知事に馳氏 保守分裂大接戦制す」(読売新聞・号外)、「馳氏知事当選 大激戦 山野氏、山田氏抑え」(北陸中日新聞)=写真=。もともときょうは新聞休刊日だった。全国紙は号外、地元紙は特別発行というカタチで取り上げている。では、28年ぶりの知事交代でどのような変化が起こるのだろう。 きょうは石川県知事選ならびに金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」の投開票日。午後2時すぎ、一票を投じるため出かけた。くもり空だったが、外は暖かさを感じた。自家用車で外気温を見ると20度だ。投票場は小中学校の体育館=写真・上=。ひっきりなしに人が行き交っていた。投票率は高いのではないかと想像した。知事と市長という首長ダブル選挙の相乗効果もあるだろう。何しろ、前回の知事選(2018年3月)では金沢市の投票率は30.6%、金沢市長選は(2018年11月)は24.9%とそれぞれ最低を記録していた。投票を終えて再び外に出る。心地よい風が吹いている。この陽気が人々を投票に誘っているのかもしれないとふと思った。

きょうは石川県知事選ならびに金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」の投開票日。午後2時すぎ、一票を投じるため出かけた。くもり空だったが、外は暖かさを感じた。自家用車で外気温を見ると20度だ。投票場は小中学校の体育館=写真・上=。ひっきりなしに人が行き交っていた。投票率は高いのではないかと想像した。知事と市長という首長ダブル選挙の相乗効果もあるだろう。何しろ、前回の知事選(2018年3月)では金沢市の投票率は30.6%、金沢市長選は(2018年11月)は24.9%とそれぞれ最低を記録していた。投票を終えて再び外に出る。心地よい風が吹いている。この陽気が人々を投票に誘っているのかもしれないとふと思った。 午後8時00分、NHKの大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の冒頭で速報が流れた。「金沢市長選 新人・村山卓氏 当選確実」=写真・中上=。投票が終わった途端に当確の速報を流すということは、NHKの出口調査でトップと2番目の差が少なくとも10ポイント以上ついていたということだ。NHKは「選挙のNHK」と呼ばれるほど、出口調査や開披台調査などを独自で実施して「当確」を出している。なので、候補者は民放の当確ではななく、NHKの当確を確認して初めて万歳をするのが習わしになっているほどだ。それにしても、投票終了直後での当確はちょっと速すぎる。本人も選挙事務所に現れてはいないだろう。

午後8時00分、NHKの大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の冒頭で速報が流れた。「金沢市長選 新人・村山卓氏 当選確実」=写真・中上=。投票が終わった途端に当確の速報を流すということは、NHKの出口調査でトップと2番目の差が少なくとも10ポイント以上ついていたということだ。NHKは「選挙のNHK」と呼ばれるほど、出口調査や開披台調査などを独自で実施して「当確」を出している。なので、候補者は民放の当確ではななく、NHKの当確を確認して初めて万歳をするのが習わしになっているほどだ。それにしても、投票終了直後での当確はちょっと速すぎる。本人も選挙事務所に現れてはいないだろう。 その開票作業を取材するために、メディア各社の記者やカメラマンがすでに集まっていた。同時に開披台調査をするスタッフも集まっていた。開披台調査は開票作業をする職員の手元を双眼鏡で覗き込んで、投票に書いてある候補者の名前を読んで発声する。この声が口元のマイクから無線でメディア各社の選挙報道フロアに届き、受信したスタッフが数値化していく。金沢の開票場のほかに県内の主な自治体の開票場にスタッフを張り付けているだろう。

その開票作業を取材するために、メディア各社の記者やカメラマンがすでに集まっていた。同時に開披台調査をするスタッフも集まっていた。開披台調査は開票作業をする職員の手元を双眼鏡で覗き込んで、投票に書いてある候補者の名前を読んで発声する。この声が口元のマイクから無線でメディア各社の選挙報道フロアに届き、受信したスタッフが数値化していく。金沢の開票場のほかに県内の主な自治体の開票場にスタッフを張り付けているだろう。 ノ、ハセ、ハセ、ヤマダ、ヤマダ」と名前を発している=写真・下=。数分経つと、場所を移り別人の手元をのぞく。こうすることで、市内の地域の偏りがなくなる。NHKの腕章をした開披台調査スタッフを数えると10数人いた。

ノ、ハセ、ハセ、ヤマダ、ヤマダ」と名前を発している=写真・下=。数分経つと、場所を移り別人の手元をのぞく。こうすることで、市内の地域の偏りがなくなる。NHKの腕章をした開披台調査スタッフを数えると10数人いた。 初期の作品で、社会の底辺にいる人たちを題材とした作品が多い。作品はこの時期の有名な版画として知られる。ごく限られた数だけ摺られた希少なものと解説があった。濃茶を頂きながら、名画を堪能させていただいた。

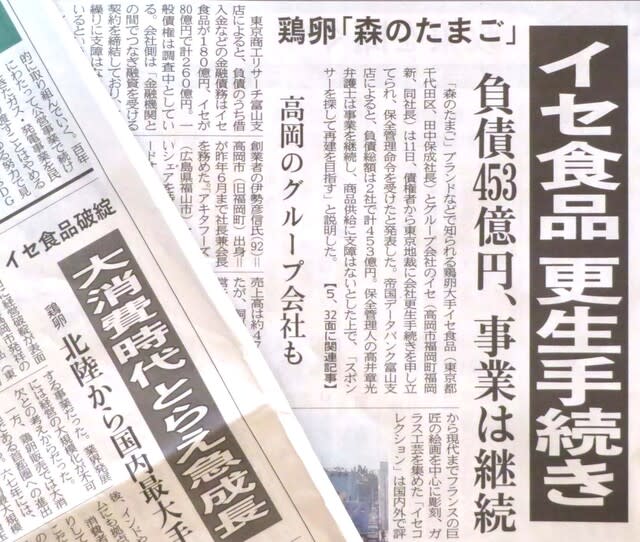

初期の作品で、社会の底辺にいる人たちを題材とした作品が多い。作品はこの時期の有名な版画として知られる。ごく限られた数だけ摺られた希少なものと解説があった。濃茶を頂きながら、名画を堪能させていただいた。 そのイセ食品とグループ会社は11日、債権者から東京地裁へ会社更生法を申し立てられ、同地裁から保全管理命令を受けた、と北陸のメディア各社が報じている=写真・下=。「帝国データバンク」Web版(11日付)によると、M&Aなどで業務内容を拡大するなか金融機関からの借り入れが増加。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて卵価が下落、資金繰りが悪化していた。負債はイセ食品とグループ会社の2社の合計で453億円(うち金融債務は260億円)とみられる。

そのイセ食品とグループ会社は11日、債権者から東京地裁へ会社更生法を申し立てられ、同地裁から保全管理命令を受けた、と北陸のメディア各社が報じている=写真・下=。「帝国データバンク」Web版(11日付)によると、M&Aなどで業務内容を拡大するなか金融機関からの借り入れが増加。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて卵価が下落、資金繰りが悪化していた。負債はイセ食品とグループ会社の2社の合計で453億円(うち金融債務は260億円)とみられる。 地元の人からも声が上がった。「バスに乗っても乗客は多い時で3人くらい。空気を運んでいるようなものでバス会社には申し訳という気持ちもある」と廃線についてはやむを得ないと話した。また、「バスの本数が少なくなるほど、利用する人が減ってきた」 「中山間地にまだ新しい家が空き家になっている。これをどうにかしたい」 「里山には環境や教育、観光など、その特色を活かした活用がある。どう工夫すればよいか」 など、バス問題だけでなく地域の活性化など意見は多岐に及んだ。

地元の人からも声が上がった。「バスに乗っても乗客は多い時で3人くらい。空気を運んでいるようなものでバス会社には申し訳という気持ちもある」と廃線についてはやむを得ないと話した。また、「バスの本数が少なくなるほど、利用する人が減ってきた」 「中山間地にまだ新しい家が空き家になっている。これをどうにかしたい」 「里山には環境や教育、観光など、その特色を活かした活用がある。どう工夫すればよいか」 など、バス問題だけでなく地域の活性化など意見は多岐に及んだ。