☆「リアルタイム配信」でテレビ業界はどう変わる

笑福亭鶴瓶が楽屋で「テレビは変わると何年言うてんねん」とつぶやく番宣=写真=が面白い。ようやく、民放テレビの「リアルタイム配信」が動画配信サービス「TⅤer」で始まった。きのう11日からいわゆる「ゴールデンタイム」や「プライムタイム」と呼ばれる、午後7時から11時の高視聴率の時間帯での番組を放送と同時にインターネットでも視聴できるようになった。去年10月2日から日本テレビのリアルタイム配信はスタートしていたが、今回はテレビ朝日、TBS、フジテレビ、テレビ東京の4局に加え、大阪の準キー局の5局も加わって、10局のリアルタイム配信が楽しめるようになった。

「ようやく」と述べたのも、放送とネットのリアルタイム配信は、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放の新サービスはNHKに比べれば2年遅れでもある。

「ようやく」と述べたのも、放送とネットのリアルタイム配信は、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放の新サービスはNHKに比べれば2年遅れでもある。

民放とすれば、タイミングがよかった。新型コロナウイルスの感染拡大による「巣ごもり」や「在宅ワーク」でテレビの広告需要が高まっている。電通の「2021年 日本の広告費」によると、2021年「テレビメディア広告費」の地上波テレビは1兆7184億円で、前年20年に比べて11%も増えている。また、ネット上の「テレビメディア関連動画広告」も249億円とこれも前年比46%と大きく伸長している。リアルタイム配信はPC、スマホ、タブレットのアプリで視聴できるので、ネットの広告需要を今後さらに取り込むチャンスなのかもしれない。

おそらく番組そのものもネットユーザーを意識したものに変化していくだろう。これまで地上波の番組は、年代を問わず視聴できる最大公約数のような番組づくりだが、ネットユ-ザーを意識するとターゲットに向けて付加価値をつけていくという番組づくりに傾斜していく。そのうち、シニア世代はこうした番組からは視聴者として意識されなくなるかもしれない。

さらに、ローカル局は「ポツンと一軒家」化するかもしれない。そもそも、ローカル局には放送法で「県域」という原則があり、放送免許は基本的に県単位で1波、あるいは数県で1波が割り与えられている。1波とは、東京キー局の系列ローカル局のこと。しかし、リアルタイム配信によって地方や県境を超えて、PCやスマホ、タブレットで東京キー局のゴールデン番組を視聴する時代になった。同じ番組を放送しているローカル局の視聴率は大幅にダウンするだろう。

これについて、総務省は救済策を講じている。一つのテレビ局が多数の放送局に出資し、経営支配することを避ける「マスメディア集中排除原則」を緩和する方針で動いている。これによって、東京キー局が系列ローカル局を経営の傘下に収めることになる。これによって、地域ごとにローカル局の経営統合も進むかもしれない。たとえば、北陸3県にそれぞれ同じ系列のテレビ局が存在する必要はない。3つの局を1つに統合して、ゴールデンタイムに独自の番組づくりをするテレビ局を新設してもよい。

リアルタイム配信でテレビ業界は番組コンテンツ、そして経営の新たな転換点に立ったと言えるのではないか。冒頭の鶴瓶のつぶやき通り、テレビは本気で変わってほしい。

⇒12日(火)夜・金沢の天気 はれ

起し、その境目にある電子基準点『輪島』や『穴水』周辺に歪みが溜まっていると考えられる」「北信越は、最新のAIによる危険度判定で東北に次ぐ全国2位で、衛星画像の解析でも地震の前兆と思われる異常が観測されている」

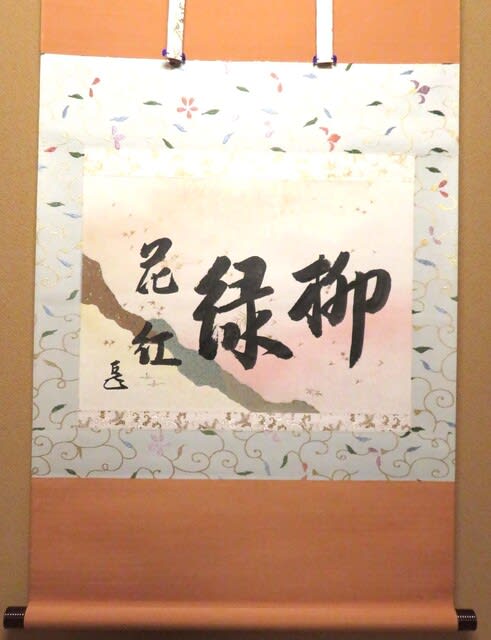

起し、その境目にある電子基準点『輪島』や『穴水』周辺に歪みが溜まっていると考えられる」「北信越は、最新のAIによる危険度判定で東北に次ぐ全国2位で、衛星画像の解析でも地震の前兆と思われる異常が観測されている」 草むしりを終え、心地よかった庭の風を連想して、床の間に『柳緑 花紅』の掛け軸を出した=写真・上=。「やなぎはみどり はなはくれない」と読む。ネットで調べると、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩の一部のようだ。柳は緑色をなすように、花は紅色に咲くように、それぞれに自然の理があるという意味のようだ。四文字の掛け軸は詩的であり哲学的でもある。そして、淡い二色が春の美しい景色が描き出す。ありのままの姿が真実だということ。

草むしりを終え、心地よかった庭の風を連想して、床の間に『柳緑 花紅』の掛け軸を出した=写真・上=。「やなぎはみどり はなはくれない」と読む。ネットで調べると、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩の一部のようだ。柳は緑色をなすように、花は紅色に咲くように、それぞれに自然の理があるという意味のようだ。四文字の掛け軸は詩的であり哲学的でもある。そして、淡い二色が春の美しい景色が描き出す。ありのままの姿が真実だということ。 思わずエッと口にした。家の床の間に掛けてきた掛け軸『柳緑 花紅』の和菓子と同じイメージだ。知人に尋ねると。にっこりと説明をしてくれた。お菓子の薄紅色は桜の花を表現している。緑色は若葉というより柳の葉を表している。京都の高瀬川などでは両サイドに桜の木と柳の木が並んでいて、この季節は重なり合うように咲く。『都の春』という生菓子は銘も含めて京都の和菓子文化なのだという。

思わずエッと口にした。家の床の間に掛けてきた掛け軸『柳緑 花紅』の和菓子と同じイメージだ。知人に尋ねると。にっこりと説明をしてくれた。お菓子の薄紅色は桜の花を表現している。緑色は若葉というより柳の葉を表している。京都の高瀬川などでは両サイドに桜の木と柳の木が並んでいて、この季節は重なり合うように咲く。『都の春』という生菓子は銘も含めて京都の和菓子文化なのだという。 けさ朝刊各紙をチェックしたが=写真=、実名報道をしていなかったのは北陸中日新聞のみだった。同系の中日新聞、東京新聞も同じだろう。その理由について、「本紙は匿名報道を続けます」の2段見出しで記載している。「中日新聞社は、事件や事故の報道で実名報道を原則としていますが、二十歳未満については健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、死刑が確定した後も匿名で報道してきました。少年法の改正後もこの考えを原則維持します。社会への影響が特に重大な事案については、例外的に実名での報道を検討することとし、事件の重大性や社会的影響などを慎重に判断していきます」

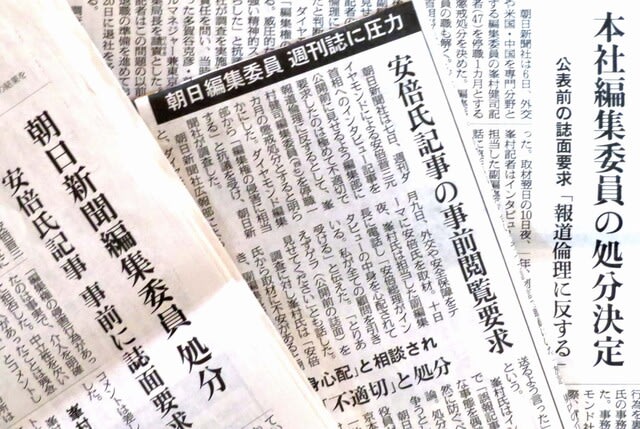

けさ朝刊各紙をチェックしたが=写真=、実名報道をしていなかったのは北陸中日新聞のみだった。同系の中日新聞、東京新聞も同じだろう。その理由について、「本紙は匿名報道を続けます」の2段見出しで記載している。「中日新聞社は、事件や事故の報道で実名報道を原則としていますが、二十歳未満については健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、死刑が確定した後も匿名で報道してきました。少年法の改正後もこの考えを原則維持します。社会への影響が特に重大な事案については、例外的に実名での報道を検討することとし、事件の重大性や社会的影響などを慎重に判断していきます」 きのう7日付の朝日新聞は「本社編集委員の処分決定 公表前の誌面要求『報道倫理に反する』」との見出しで、編集委員の記者47歳を停職1ヵ月とする懲戒処分を決め、編集委員の職を解いたと報じている。記事によると、3月9日に「週刊ダイヤモンド」の副編集長が安倍元総理に外交や安全保障についてインタビュー取材した。翌日9日、記者はすでに顔見知りだったダイヤモンド社の副編集長の携帯電話に連絡し、「安倍(元)総理がインタビューの中身を心配されている。私が全ての顧問を引き受けている」「とりあえず、ゲラ(誌面)を見せてください」「ゴーサインは私が決める」などと語った。副編集長は断り、記事は3月26日号(同月22日発売)に掲載された。

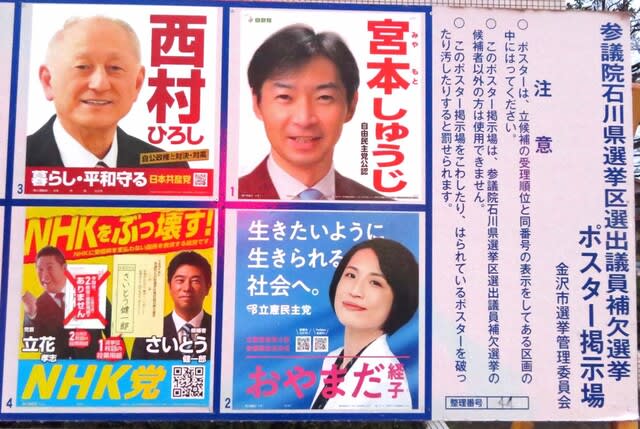

きのう7日付の朝日新聞は「本社編集委員の処分決定 公表前の誌面要求『報道倫理に反する』」との見出しで、編集委員の記者47歳を停職1ヵ月とする懲戒処分を決め、編集委員の職を解いたと報じている。記事によると、3月9日に「週刊ダイヤモンド」の副編集長が安倍元総理に外交や安全保障についてインタビュー取材した。翌日9日、記者はすでに顔見知りだったダイヤモンド社の副編集長の携帯電話に連絡し、「安倍(元)総理がインタビューの中身を心配されている。私が全ての顧問を引き受けている」「とりあえず、ゲラ(誌面)を見せてください」「ゴーサインは私が決める」などと語った。副編集長は断り、記事は3月26日号(同月22日発売)に掲載された。 うららかな春の本番の中で、石川県ではまた選挙戦が始まった。参院石川県選挙区の補欠選挙がきょう7日告示され、立候補を表明していた4人が届け出を済ませた。選挙は前職である山田修路氏が知事選(3月13日)の出馬で辞職したことに伴うもの。投開票日は今月24日。立候補したのは、比例代表からのくら替えを狙う自民党公認の宮本周司氏51歳、行政書士で立憲民主党公認の小山田経子氏43歳、共産党公認で県委員会書記長の西村祐士氏67歳、実業家秘書で「NHK受信料を支払わない国民を守る党」公認の齊藤健一郎氏41歳の4人。

うららかな春の本番の中で、石川県ではまた選挙戦が始まった。参院石川県選挙区の補欠選挙がきょう7日告示され、立候補を表明していた4人が届け出を済ませた。選挙は前職である山田修路氏が知事選(3月13日)の出馬で辞職したことに伴うもの。投開票日は今月24日。立候補したのは、比例代表からのくら替えを狙う自民党公認の宮本周司氏51歳、行政書士で立憲民主党公認の小山田経子氏43歳、共産党公認で県委員会書記長の西村祐士氏67歳、実業家秘書で「NHK受信料を支払わない国民を守る党」公認の齊藤健一郎氏41歳の4人。 のう6日のこと。県内に活動拠点はなく、いわゆる「落下傘候補」だ。肩書は実業家秘書となっているが、実業家とはあのホリエモンこと、堀江貴文氏とメディア各社は紹介している。ただ、本人は選挙運動は告示日だけで、選挙期間中はほとんどを都内で過ごすようだ。供託金300万円は誰が払ったのかとふと考えた。午後6時ごろ、はがきを出し郵便局行く途中、ポスター掲示板を見るとようやく貼ってあった=写真・下=。

のう6日のこと。県内に活動拠点はなく、いわゆる「落下傘候補」だ。肩書は実業家秘書となっているが、実業家とはあのホリエモンこと、堀江貴文氏とメディア各社は紹介している。ただ、本人は選挙運動は告示日だけで、選挙期間中はほとんどを都内で過ごすようだ。供託金300万円は誰が払ったのかとふと考えた。午後6時ごろ、はがきを出し郵便局行く途中、ポスター掲示板を見るとようやく貼ってあった=写真・下=。 国連の果たす役割は終わってしまったのか、国際法の時代は終わったのか、もし答えがノーなら、直ちに行動をとってほしいとゼレンスキー氏は述べた。安保理の拒否権が『死の権利』とならないよう、国連のシステムは直ちに改革されなければならないと語った。

国連の果たす役割は終わってしまったのか、国際法の時代は終わったのか、もし答えがノーなら、直ちに行動をとってほしいとゼレンスキー氏は述べた。安保理の拒否権が『死の権利』とならないよう、国連のシステムは直ちに改革されなければならないと語った。 展示室で一つだけ、アレッと感じるコーナーがあった。西田幾多郎はよく「円相」を書いていたという説明があった。中国・唐代の禅僧である盤山宝積の漢詩である「心月孤円光呑万象」(心月 孤円にして、光 万象を呑む)をイメージして描いた円相図がオブジェになっている=写真・上=。

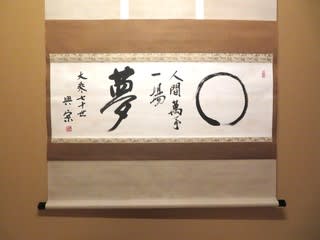

展示室で一つだけ、アレッと感じるコーナーがあった。西田幾多郎はよく「円相」を書いていたという説明があった。中国・唐代の禅僧である盤山宝積の漢詩である「心月孤円光呑万象」(心月 孤円にして、光 万象を呑む)をイメージして描いた円相図がオブジェになっている=写真・上=。 ちなみに自身が床の間の掲げる円相の掛け軸は「人間万事 一場 夢(じんかんばんじ いちじょうのゆめ)」=写真・下=。世の中に起きる良し悪し全ては、はかない夢であり、動じることはない。そんな意味だろうか。作者は曹洞宗管長を務めた板橋興宗・大乗寺住職だった。西田幾多郎が円相をイメージしていたこと、そして自身も円相の掛け軸を好んでいることに、少しだけ接点が見いだせた思いだった。

ちなみに自身が床の間の掲げる円相の掛け軸は「人間万事 一場 夢(じんかんばんじ いちじょうのゆめ)」=写真・下=。世の中に起きる良し悪し全ては、はかない夢であり、動じることはない。そんな意味だろうか。作者は曹洞宗管長を務めた板橋興宗・大乗寺住職だった。西田幾多郎が円相をイメージしていたこと、そして自身も円相の掛け軸を好んでいることに、少しだけ接点が見いだせた思いだった。 能登半島の尖端、珠洲市には30基の風車がある。2008年から稼働し、発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる有数の風力発電の地だ。発電所を管理する株式会社「イオスエンジニアリング&サービス」の許可を得て、見学させてもらったことがある。ブレードの長さは34㍍で、1500KWの発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みになっている。風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の8百から1千世帯で使用する電力使用量に相当する。(※写真・上は珠洲市提供)

能登半島の尖端、珠洲市には30基の風車がある。2008年から稼働し、発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる有数の風力発電の地だ。発電所を管理する株式会社「イオスエンジニアリング&サービス」の許可を得て、見学させてもらったことがある。ブレードの長さは34㍍で、1500KWの発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みになっている。風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の8百から1千世帯で使用する電力使用量に相当する。(※写真・上は珠洲市提供) 能登半島は本州最後の1羽のトキが生息した場所。オスのトキで、能登では「能里(のり)」の愛称があった。1970年1月に捕獲され、佐渡のトキ保護センターに送られた。佐渡にはメスの「キン」がいて、人工繁殖が期待されたが、能里は翌1971年に死んでしまう。環境省は1999年から同じ遺伝子配列である中国産のトキで人工繁殖を始め、2008年9月から放鳥を行っている。石川県は全国に先駆けて2010年に分散飼育を受け入れ、増殖事業に協力してきた。県が能登での放鳥に名乗りを上げた背景にはこうした思い入れがある。

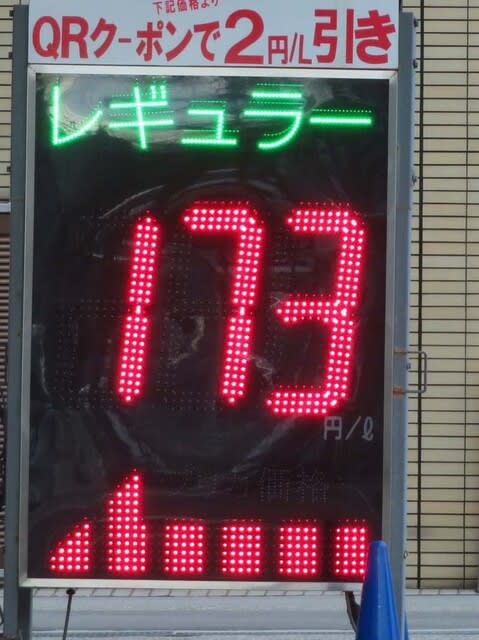

能登半島は本州最後の1羽のトキが生息した場所。オスのトキで、能登では「能里(のり)」の愛称があった。1970年1月に捕獲され、佐渡のトキ保護センターに送られた。佐渡にはメスの「キン」がいて、人工繁殖が期待されたが、能里は翌1971年に死んでしまう。環境省は1999年から同じ遺伝子配列である中国産のトキで人工繁殖を始め、2008年9月から放鳥を行っている。石川県は全国に先駆けて2010年に分散飼育を受け入れ、増殖事業に協力してきた。県が能登での放鳥に名乗りを上げた背景にはこうした思い入れがある。 政府が石油の元売り会社に「価格抑制補助金」を支給しているにも関わらずこの価格だ。ともとも、ガソリン価格は新型コロナウイルスのパンデミックで上昇傾向だった。それに、ロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけたかっこうだ。ガソリン価格の上昇の背景にはもっと根本的な問題がありそうだ。それは円安。かつて国際紛争などが起きると、「有事の円買い」が起きて、円高状態になった。ところが、今回のロシアのウクライナ侵攻では、「円安ドル高」が一気に進んで一時125円という値動きになった(3月28日)。

政府が石油の元売り会社に「価格抑制補助金」を支給しているにも関わらずこの価格だ。ともとも、ガソリン価格は新型コロナウイルスのパンデミックで上昇傾向だった。それに、ロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけたかっこうだ。ガソリン価格の上昇の背景にはもっと根本的な問題がありそうだ。それは円安。かつて国際紛争などが起きると、「有事の円買い」が起きて、円高状態になった。ところが、今回のロシアのウクライナ侵攻では、「円安ドル高」が一気に進んで一時125円という値動きになった(3月28日)。