☆「おそい、まずい、高くつく」国連事務総長のプーチン直談判

けさこのニュースに触れた多くの人は、「おそい、まずい、高くつく」と感じたのではないだろうか。NHKニュースWeb版(23日付)によると、国連は、グテーレス事務総長が今月26日にロシアの首都モスクワを訪問し、プーチン大統領と面会すると発表した。報道官は「グテーレス事務総長は、プーチン大統領とラブロフ外相の双方と話をする。銃声をやませ市民を助けるために、いま、どのような措置がとれるのか、議論したいと考えている」と述べた。ウクライナ側ともゼレンスキー大統領との個別会談を調整している。

国連のグテーレス事務総長がモスクワに行くべき時期は遅きに失しているのではないか。ロシアが軍事侵攻に踏み切った翌日の2月25日の安全保障理事会で、ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議案を採決したが、ロシアが拒否権を行使したため否決された。本来ならば、この時点で行くべきではなかったか。首都キーウ近郊ブチャなどで多数の市民の遺体が見つかり、また、東部ドネツク州クラマトルスクの鉄道駅が弾道ミサイルで攻撃され、避難民ら50人が死亡するなど、多数の民間人が犠牲になっている。このような事態に、むしろ国連の存在意義が問われている。

国連のグテーレス事務総長がモスクワに行くべき時期は遅きに失しているのではないか。ロシアが軍事侵攻に踏み切った翌日の2月25日の安全保障理事会で、ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議案を採決したが、ロシアが拒否権を行使したため否決された。本来ならば、この時点で行くべきではなかったか。首都キーウ近郊ブチャなどで多数の市民の遺体が見つかり、また、東部ドネツク州クラマトルスクの鉄道駅が弾道ミサイルで攻撃され、避難民ら50人が死亡するなど、多数の民間人が犠牲になっている。このような事態に、むしろ国連の存在意義が問われている。

「まずい」のは、ロシアとウクライナの停戦交渉が難航する中で、国連トップによる仲介が入ったとしても、ロシア側は優位な条件でないと認められないだろう。プーチン大統領は国連がすでに機能不全の状態に陥っていることを理解している。グテーレス氏がロシア寄りの仲裁案を出さない限り、譲歩は引き出せないだろう。おそらくグテーレス氏のモスクワ滞在中もロシア側の軍事攻撃は止まない。

グテーレス氏はこれまで、ロシアの軍事侵攻は一方的な措置で国連憲章に反している繰り返し述べてきた。ならばなぜ、国連はウクライナに平和維持軍を派遣しないのか。安保理理事国15ヵ国のうち9ヵ国が賛成すれば、平和維持軍の創設は可能だが、常任理事国5ヵ国(中国、ロシア、アメリカ、フランス、イギリス)の1ヵ国が反対すれば否決される(国連広報センター公式サイト日本語)。つまり、グテーレス氏はプーチン氏に「お願いします」としか言えないのだ。

仮にグテーレス氏の仲介で停戦協定が結ばれたとしても、問題はウクライナの復興だろう。BloombergニュースWeb版日本語(4月22日付)によると、キーウ経済大学の推計では戦争によるウクライナのインフラ損害額は4月11日時点で800億㌦に達し、経済的損失の総額は5640-6000億㌦と見積もっている。アメリカやヨーロッパはロシア制裁の一環として、ロシア中央銀行の外貨準備6400億㌦の半分程度を凍結しており、これを復興費用に充てるべきという意見もある。

ウクライナの復興コストはそれを使えばよいと思うが、おそらくロシアは停戦の条件として制裁解除を盛り込んでくるだろう。結局、ロシアは復興には手を出さない。そのコストはアメリカやヨーロッパ、日本が負うことになる。「高くつく」とはこのことだ。

話は冒頭に戻る。NHKニュースWeb版によると、国連はグテーレス事務総長が26日にモスクワを訪問し、ラブロフ外相と会談するほか、プーチン大統領が開くレセプションに出席すると発表している。つい、そのレセプションそのものにリスクはないのかと勘繰ってしまう。

(※写真は、国連安全保障理事会の会議室。バックの壁画はノルウェーの画家ペール・クロフが描いた「灰から飛び立つ不死鳥」=国連広報センター公式サイト日本語より)

⇒23日(土)午後・金沢の天気 くもり

2011

2011 読売新聞Web版によると、このICBMは射程1万1000㌔以上、重量200㌧を超える重量があり、10以上の核弾頭の搭載が可能とされる。弾頭部分をマッハ20(時速約2万4500㌔)で滑空飛行させ、既存のアメリカのミサイル防衛網での迎撃は困難とも指摘される。ロシア大統領府の発表として、プーチン大統領は「ロシアの安全を確保し、攻撃的な言動でロシアを脅かす人々に再考を迫るだろう」と述べ、ウクライナ侵攻を受けて対露制裁を科している米欧をけん制した。

読売新聞Web版によると、このICBMは射程1万1000㌔以上、重量200㌧を超える重量があり、10以上の核弾頭の搭載が可能とされる。弾頭部分をマッハ20(時速約2万4500㌔)で滑空飛行させ、既存のアメリカのミサイル防衛網での迎撃は困難とも指摘される。ロシア大統領府の発表として、プーチン大統領は「ロシアの安全を確保し、攻撃的な言動でロシアを脅かす人々に再考を迫るだろう」と述べ、ウクライナ侵攻を受けて対露制裁を科している米欧をけん制した。 庭にイチリンソウ(一輪草)が白い花をつけている=写真・上=。いつの間にと思わせるほど一瞬に姿を現わし、可憐な花をつける。「スプリング・エフェメラル(春の妖精)」と称されるのもうなづける。花言葉は「久遠の美」。素朴な花の姿は昔から愛でられてきた。ただ、可憐な姿とは裏腹に、有毒でむやみに摘んだりすると皮膚炎を起こしたり、間違って食べたりすると胃腸炎を引き起こす、とか。その経験はないが。

庭にイチリンソウ(一輪草)が白い花をつけている=写真・上=。いつの間にと思わせるほど一瞬に姿を現わし、可憐な花をつける。「スプリング・エフェメラル(春の妖精)」と称されるのもうなづける。花言葉は「久遠の美」。素朴な花の姿は昔から愛でられてきた。ただ、可憐な姿とは裏腹に、有毒でむやみに摘んだりすると皮膚炎を起こしたり、間違って食べたりすると胃腸炎を引き起こす、とか。その経験はないが。 木陰ではシャガ(著莪)も白い花を咲かせている=写真・中=。花には青色の斑点がいくつも入り、中心部分が黄色く色づいている。ネットで調べると、原産地は中国東部からミャンマーといわれ、古くに日本に持ち込まれた帰化植物のようだ。もともと根茎は薬草で、生薬名は「シロバナシャカン(白花斜干)」と呼ばれている。喉に痛みが生じる扁桃腺炎などを抑える作用があるようだ。意外なことだが、花言葉は「反抗」。葉先は鋭い剣のよう、そして日陰に花を咲かせる姿にちなんでそのように言葉が付されたようだ。

木陰ではシャガ(著莪)も白い花を咲かせている=写真・中=。花には青色の斑点がいくつも入り、中心部分が黄色く色づいている。ネットで調べると、原産地は中国東部からミャンマーといわれ、古くに日本に持ち込まれた帰化植物のようだ。もともと根茎は薬草で、生薬名は「シロバナシャカン(白花斜干)」と呼ばれている。喉に痛みが生じる扁桃腺炎などを抑える作用があるようだ。意外なことだが、花言葉は「反抗」。葉先は鋭い剣のよう、そして日陰に花を咲かせる姿にちなんでそのように言葉が付されたようだ。 スノーフレーク(鈴蘭水仙)もスズランのような釣鐘型の白い花を咲かせている=写真・下=。雪がちらちらと落ちる様子にも見えるので、「snowflake」(雪片)と名付けられたのだろうか。原産地は東ヨーロッパだ。葉など外観がニラと似ているため、ニラの近くではスノーフレークを栽培しないように呼び掛けている自治体もある(広島県公式サイトなど)。有毒なアルカロイドを含有しているため、誤食すると吐気や下痢などの症状が出るようだ。花言葉は「純潔」「汚れなき心」。庭に咲き競う花を愛で、きょうという日を楽しむ。

スノーフレーク(鈴蘭水仙)もスズランのような釣鐘型の白い花を咲かせている=写真・下=。雪がちらちらと落ちる様子にも見えるので、「snowflake」(雪片)と名付けられたのだろうか。原産地は東ヨーロッパだ。葉など外観がニラと似ているため、ニラの近くではスノーフレークを栽培しないように呼び掛けている自治体もある(広島県公式サイトなど)。有毒なアルカロイドを含有しているため、誤食すると吐気や下痢などの症状が出るようだ。花言葉は「純潔」「汚れなき心」。庭に咲き競う花を愛で、きょうという日を楽しむ。 朝日新聞Web版(19日付)によると、早稲田大学で16日開かれた社会人向け「デジタル時代のマーケティング総合講座」で、講師を務めた牛丼チェーン「吉野家」の常務取締役企画本部長が、若い女性の誘客を「生娘をシャブ(薬物)漬け戦略」と称して、「田舎から出てきた右も左も分からない若い女の子を無垢(むく)、生娘なうちに牛丼中毒にする」などと述べた。この発言がネット上で公開され、吉野家ホールディングスはメディアの取材に「そういった趣旨の発言をしたのは事実」と認め、不適切な発言として謝罪した。

朝日新聞Web版(19日付)によると、早稲田大学で16日開かれた社会人向け「デジタル時代のマーケティング総合講座」で、講師を務めた牛丼チェーン「吉野家」の常務取締役企画本部長が、若い女性の誘客を「生娘をシャブ(薬物)漬け戦略」と称して、「田舎から出てきた右も左も分からない若い女の子を無垢(むく)、生娘なうちに牛丼中毒にする」などと述べた。この発言がネット上で公開され、吉野家ホールディングスはメディアの取材に「そういった趣旨の発言をしたのは事実」と認め、不適切な発言として謝罪した。 岸田総理の動きはまるで「能登・金沢・加賀」の縦断ツアーのような日程だった。朝日新聞の「首相動静(17日)」によると、午前9時5分に羽田空港発、同46分に能登空港着。10時3分、輪島市の「里山まるごとホテル」のレストラン「茅葺庵 三井の里」で地元企業関係者らと意見交換。11時56分、七尾市の公園「湯っ足りパーク」前で街頭演説。午後0時49分、道の駅「能登食祭市場」を視察。1時7分、市内の印鑰(いんにゃく)神社で祭りの山車「でか山」の制作風景を見学。同18分にすし店「松乃鮨」で、西田自民党衆院議員らと食事。同47分、報道各社のインタビュー。2時32分、かほく市の「のと里山海道高松サービスエリア」で休憩。以上が能登での動き。

岸田総理の動きはまるで「能登・金沢・加賀」の縦断ツアーのような日程だった。朝日新聞の「首相動静(17日)」によると、午前9時5分に羽田空港発、同46分に能登空港着。10時3分、輪島市の「里山まるごとホテル」のレストラン「茅葺庵 三井の里」で地元企業関係者らと意見交換。11時56分、七尾市の公園「湯っ足りパーク」前で街頭演説。午後0時49分、道の駅「能登食祭市場」を視察。1時7分、市内の印鑰(いんにゃく)神社で祭りの山車「でか山」の制作風景を見学。同18分にすし店「松乃鮨」で、西田自民党衆院議員らと食事。同47分、報道各社のインタビュー。2時32分、かほく市の「のと里山海道高松サービスエリア」で休憩。以上が能登での動き。 「5点足りず」という表現には悔しさがにじんでいるが、今回は合格する自信があったのだろう。ただ、資格試験は合格か不合格かの判定なので、点数評価は入らない。1点差であろうが、5点差であろうが不合格は不合格だ。「言い訳がましさ」を感じる。

「5点足りず」という表現には悔しさがにじんでいるが、今回は合格する自信があったのだろう。ただ、資格試験は合格か不合格かの判定なので、点数評価は入らない。1点差であろうが、5点差であろうが不合格は不合格だ。「言い訳がましさ」を感じる。 自身の手元にこのガイドブックがないので比較はできなかったが、悠仁さまの作品を読んで「はたして中学2年生の文章だろうか」との感想は持った。

自身の手元にこのガイドブックがないので比較はできなかったが、悠仁さまの作品を読んで「はたして中学2年生の文章だろうか」との感想は持った。 総理官邸公式サイトによると、松野官房長官は14日の記者会見で、読売新聞の記者が15日に北朝鮮の金日成主席生誕110周年にあたる「太陽節」を迎えることについて質問した。それに松野氏はこのように返答している。「北朝鮮は、国際社会に背を向けて、核・弾道ミサイル開発のための活動を継続する姿勢を依然として崩していない。今後もさらなる挑発活動に出る可能性も考えられる」。(※写真は3月24日に北朝鮮が打ち上げた新型ICBM=同月25日付・労働新聞Web版)

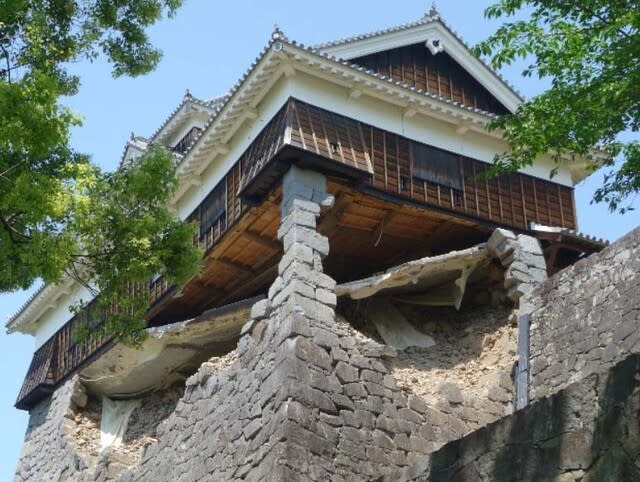

総理官邸公式サイトによると、松野官房長官は14日の記者会見で、読売新聞の記者が15日に北朝鮮の金日成主席生誕110周年にあたる「太陽節」を迎えることについて質問した。それに松野氏はこのように返答している。「北朝鮮は、国際社会に背を向けて、核・弾道ミサイル開発のための活動を継続する姿勢を依然として崩していない。今後もさらなる挑発活動に出る可能性も考えられる」。(※写真は3月24日に北朝鮮が打ち上げた新型ICBM=同月25日付・労働新聞Web版) 新幹線熊本駅に到着して向かったのは熊本城だった。当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられ、「飯田丸五階櫓(やぐら)」が震災復興のシンボルにもなっていた。石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、飯田丸五階櫓を見学することはできなかった。ボランティアの説明によると、櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真、熊本市役所公式サイトより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。崩れ落ちた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す復旧作業が行われていた。

新幹線熊本駅に到着して向かったのは熊本城だった。当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられ、「飯田丸五階櫓(やぐら)」が震災復興のシンボルにもなっていた。石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、飯田丸五階櫓を見学することはできなかった。ボランティアの説明によると、櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真、熊本市役所公式サイトより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。崩れ落ちた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す復旧作業が行われていた。 の空母が日本海に展開したことが明らかになったのは、北朝鮮が核実験やICBMの発射を繰り返した2017年11月以来のこと(同)。

の空母が日本海に展開したことが明らかになったのは、北朝鮮が核実験やICBMの発射を繰り返した2017年11月以来のこと(同)。