きょうは憲法記念日。そして憲法施行75年となる。日本には平穏な暮らしがある一方で、隣国のロシアがウクライナへ侵攻したことで国連安保理が機能不全に陥り、世界平和の秩序が乱れ始めている。さらに、中国の武力による台湾の統合と尖閣諸島の占有も懸念され、繰り返される北朝鮮のICBM発射など不安が募る。日本のいわゆる平和憲法はこのままでよいのか。

メディア各社が国民の憲法についての意識調査を報じている。朝日新聞の調査(郵送、期間3月15日‐4月25日、有効回答1892人、回収率63%、内訳男48%・女51%・無記入1%)では、いまの憲法を変える必要について、「変える必要がある」が56%(昨年調査45%)で、「変える必要はない」37%(同44%)を上回った。2013年に郵送調査を始めて以降、改憲必要派は最多。憲法第9条については「変えないほうがよい」59%(同61%)で、「変えるほうがよい」33%(同30%)を上回った。

読売新聞の調査(郵送、期間3月15日‐4月21日、有効回答2080人、回答率69%、内訳男47%・女53%)では、憲法を「改正する方がよい」は60%(昨年調査56%)と、郵送方式となった2015年以降で最も高かった。「改正しない方がよい」は38%(同40%)だった。戦力の不保持などを定めた9条2項を改正する必要が「ある」は50%(同46%)で、「ない」47%(同47%)をやや上回った。た だ、戦争放棄を定めた9条1項については、改正の必要は「ない」が80%(同80%)に上った。

だ、戦争放棄を定めた9条1項については、改正の必要は「ない」が80%(同80%)に上った。

NHKの調査(携帯・固定電話、期間4月15-17日、有効回答1508人、回答率50%)では、憲法を改正する必要があると思うかどうかについては、「改正する必要があると思う」が35%(昨年調査33%)、「改正する必要はないと思う」が19%(同20%)、「どちらともいえない」が42%(同40%)。「必要がある」との回答は年々上昇していて、2018年調査(29%)より6ポイント上がっている。憲法9条について改正する必要があると思うかどうかについては、「改正する必要があると思う」が31%(同28%)、「改正する必要はないと思う」が30%(同32%)、「どちらともいえない」も34%(同36%)だった。2020年調査では「必要がある」26%、「必要はない」37%だったが、今回初めて「必要がある」が「必要はない」を上回った。

新聞メディアの調査は「する」「しない」の二者択一を回答者に求めているのに対し、NHKは「どちらともいえない」を含めた三択にしているので、それぞれの回答の数値は低くなっている。

メディア各社の世論調査で「憲法改正の必要あり」の方向性が明らかになってきた。その理由で多かったのが、「国防の規定が不十分だから」「古くなったから」(朝日)、「時代の変化に憲法の解釈や運用だけで対応すると混乱するから」「国の自衛権を明記し、自衛隊の存在明文化するため」(読売)、「日本を取りまく安全保障環境の変化に対応するため必要だから」「国の自衛権や自衛隊の存在を明確にすべきだから」(NHK)。ここから読めるのは、「憲法は古くなり、時代の変化に対応できない」「安全保障のために自衛隊の存在の明文化が必要」ということだろうか。

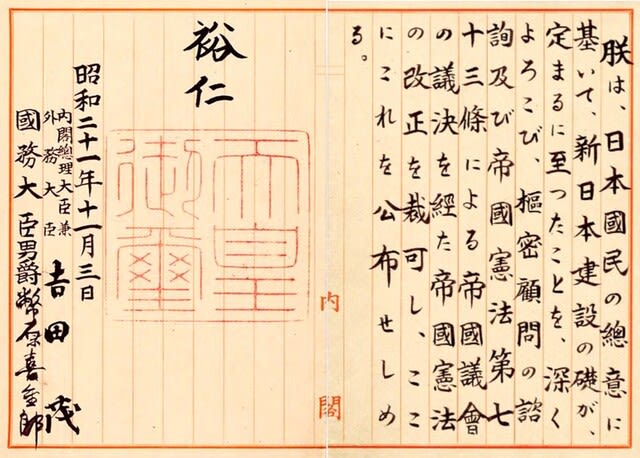

(※写真は日本国憲法原本=Wikipedia「日本国憲法」より)

⇒3日(祝)夜・金沢の天気 はれ

ゴールデンウイークのひとコマ。加賀温泉で湯につかり、のんびりと一夜を過ごした。金沢から温泉に向かう途中の国道8号から、白山が見えた。2702㍍。富士山、立山と並んで日本の三霊山にたとえられる。青空に映えて、まさに白い山。赤瓦の民家と新緑の山々がマッチしている。このアングルに魅(ひ)かれて、車を降りて撮影する=写真・上=。

ゴールデンウイークのひとコマ。加賀温泉で湯につかり、のんびりと一夜を過ごした。金沢から温泉に向かう途中の国道8号から、白山が見えた。2702㍍。富士山、立山と並んで日本の三霊山にたとえられる。青空に映えて、まさに白い山。赤瓦の民家と新緑の山々がマッチしている。このアングルに魅(ひ)かれて、車を降りて撮影する=写真・上=。 和室の部屋に入ると、その意味が少し理解できた。ベランダに出ると外の風景はまるで自然の山庭だ=写真・下=。自然の癒しというものを感じる。旅館のパンフにはこうあった。「荘子に『虚室生白』という言葉があります。部屋はからっぽなほど光が満ちる。何もないところにこそ自由な、とらわれない心がある。『無可有』はそんな荘子のとくに好んだ言葉で、何もないこと、無為であること」

和室の部屋に入ると、その意味が少し理解できた。ベランダに出ると外の風景はまるで自然の山庭だ=写真・下=。自然の癒しというものを感じる。旅館のパンフにはこうあった。「荘子に『虚室生白』という言葉があります。部屋はからっぽなほど光が満ちる。何もないところにこそ自由な、とらわれない心がある。『無可有』はそんな荘子のとくに好んだ言葉で、何もないこと、無為であること」 注視するのは、発射された場所だ。防衛省公式サイトのイメージ図にあるように、発射は首都平壌の郊外の国際空港で行われたのだろう。ここからは、3月24日に「モンスター・ミサイル」と報じられた全長23㍍にも及ぶ大陸間弾道ミサイル「火星17型」(ICBM)が発射されている。このときは、71分飛翔し、北海道の渡島半島の西方約150㌔の日本海(EEZ内)に落下した。飛翔距離は約1100㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定されている。射程距離は首都ワシントンほかアメリカ全土がほぼ入るとされた。

注視するのは、発射された場所だ。防衛省公式サイトのイメージ図にあるように、発射は首都平壌の郊外の国際空港で行われたのだろう。ここからは、3月24日に「モンスター・ミサイル」と報じられた全長23㍍にも及ぶ大陸間弾道ミサイル「火星17型」(ICBM)が発射されている。このときは、71分飛翔し、北海道の渡島半島の西方約150㌔の日本海(EEZ内)に落下した。飛翔距離は約1100㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定されている。射程距離は首都ワシントンほかアメリカ全土がほぼ入るとされた。 だ、戦争放棄を定めた9条1項については、改正の必要は「ない」が80%(同80%)に上った。

だ、戦争放棄を定めた9条1項については、改正の必要は「ない」が80%(同80%)に上った。 2015年5月に行われた核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議で当時外務大臣だった岸田氏の演説。「70年前、私の故郷広島において、一発の原子爆弾が13万人以上の尊い命を奪いました。残された者も後遺症に苦しみ、多くの者がその後命を落としました。『被爆体験は思い出したくないが、2度と繰り返さないために忘れないようにしている』、これは多くの被爆者の思いです。被爆地広島出身の外務大臣として、私は、被爆地の思いを胸に、この会議において『核兵器のない世界』に向けた取組を前進させる決意です」(岸田文雄公式サイト)。2016年5月、当時のアメリカのオバマ大統領の広島訪問が実現した際に岸田氏は原爆ドームなどについて通訳を介さずに英語で説明を行っている。

2015年5月に行われた核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議で当時外務大臣だった岸田氏の演説。「70年前、私の故郷広島において、一発の原子爆弾が13万人以上の尊い命を奪いました。残された者も後遺症に苦しみ、多くの者がその後命を落としました。『被爆体験は思い出したくないが、2度と繰り返さないために忘れないようにしている』、これは多くの被爆者の思いです。被爆地広島出身の外務大臣として、私は、被爆地の思いを胸に、この会議において『核兵器のない世界』に向けた取組を前進させる決意です」(岸田文雄公式サイト)。2016年5月、当時のアメリカのオバマ大統領の広島訪問が実現した際に岸田氏は原爆ドームなどについて通訳を介さずに英語で説明を行っている。 とくに目立っているのは大量の注射器と注射針だ。地元紙によると、能登半島の先端の珠洲市の海岸で今月27日、市と県の職員、建設業協会のメンバーが海岸線を巡回して回収したところ、新たに1377本の注射器と注射針が見つかった。注射器の長さは約10㌢で、針のついているもの、針だけ包装されているものもあった。ロシア語で「医療用」と表記されている(28日付・北國新聞)。注射器や注射針は輪島市の海岸でもこれまで625本が見つかっている(3月4日付・同)。

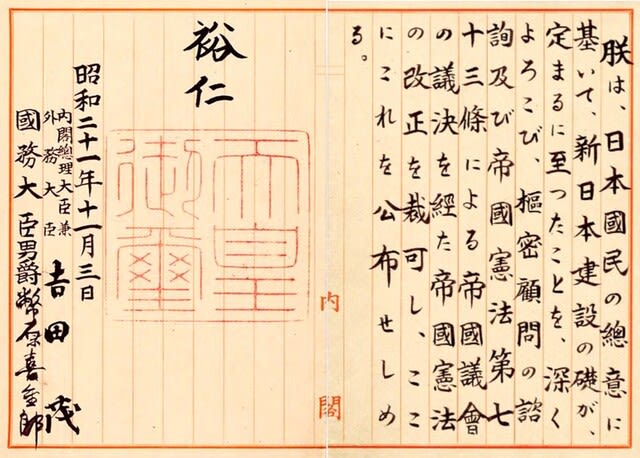

とくに目立っているのは大量の注射器と注射針だ。地元紙によると、能登半島の先端の珠洲市の海岸で今月27日、市と県の職員、建設業協会のメンバーが海岸線を巡回して回収したところ、新たに1377本の注射器と注射針が見つかった。注射器の長さは約10㌢で、針のついているもの、針だけ包装されているものもあった。ロシア語で「医療用」と表記されている(28日付・北國新聞)。注射器や注射針は輪島市の海岸でもこれまで625本が見つかっている(3月4日付・同)。 ものではないだろうか。ロシア、あるいはロシアから提供を受けた北朝鮮が沖合で廃棄したものかもしれない。漂着したものはごく一部で、まだ膨大な量の注射器と注射針が海を漂っているに違いない。

ものではないだろうか。ロシア、あるいはロシアから提供を受けた北朝鮮が沖合で廃棄したものかもしれない。漂着したものはごく一部で、まだ膨大な量の注射器と注射針が海を漂っているに違いない。 BBCニュースWeb版(29日付)によると、その後のインタビューにグテーレス氏は「私が訪れているキーウに2発のミサイルが着弾してショックを受けている。私たちは絶対にこの戦争を終わらせる必要がある」と述べた=写真=。グテーレス氏はウクライナでの「地獄の黙示録」を目の当たりにした。

BBCニュースWeb版(29日付)によると、その後のインタビューにグテーレス氏は「私が訪れているキーウに2発のミサイルが着弾してショックを受けている。私たちは絶対にこの戦争を終わらせる必要がある」と述べた=写真=。グテーレス氏はウクライナでの「地獄の黙示録」を目の当たりにした。 毎年この時節にアメリカハッカクレンを床の間に生ける。普通の生け方ではない。何しろ「蓮」なのだ。尊い花という意味合いの生け方になる。耳付き古銅の花入れ、そして敷板は真塗の矢筈板だ。掛け軸は『柳緑 花紅』(やなぎはみどり はなはくれない)、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩とされる。緑と白が浮かび上がり、凛とした感じで床の間を彩る。

毎年この時節にアメリカハッカクレンを床の間に生ける。普通の生け方ではない。何しろ「蓮」なのだ。尊い花という意味合いの生け方になる。耳付き古銅の花入れ、そして敷板は真塗の矢筈板だ。掛け軸は『柳緑 花紅』(やなぎはみどり はなはくれない)、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩とされる。緑と白が浮かび上がり、凛とした感じで床の間を彩る。 書いた紙を貼り、このようなことをした者は、道場に入ってはならない、などということは、ただただ外見には真面目な念仏の行者を装って、内心には虚偽をいだいている者ではないのか」(親鸞仏教センター公式サイト)。

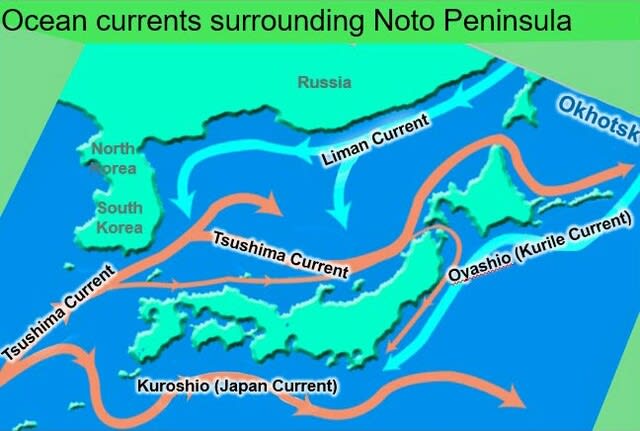

書いた紙を貼り、このようなことをした者は、道場に入ってはならない、などということは、ただただ外見には真面目な念仏の行者を装って、内心には虚偽をいだいている者ではないのか」(親鸞仏教センター公式サイト)。 この時季、野外の駐車場に車を停めておくと、フロントガラスが白くなり、ガソリンスタンドで列について洗車をする。洗濯物も部屋干し。そして、外出してしばらくすると目がかゆくなることがある。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

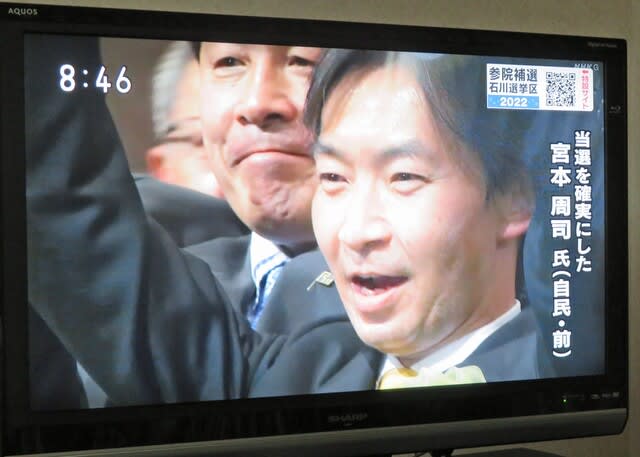

この時季、野外の駐車場に車を停めておくと、フロントガラスが白くなり、ガソリンスタンドで列について洗車をする。洗濯物も部屋干し。そして、外出してしばらくすると目がかゆくなることがある。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。 今回の選挙で予想していたことが当たった。投票率の低さ。これまで最低の29.9%(前回2019年参院選47.0%)だった。先の知事選(3月13日)は61.8%だったので、その半数にも満たない。今回の市町別の投票率で一番低いのは金沢市の22.9%だった。この投票率の低さをどう読むか。

今回の選挙で予想していたことが当たった。投票率の低さ。これまで最低の29.9%(前回2019年参院選47.0%)だった。先の知事選(3月13日)は61.8%だったので、その半数にも満たない。今回の市町別の投票率で一番低いのは金沢市の22.9%だった。この投票率の低さをどう読むか。