☆能登半島の尖端で震度6弱、やはり来たか

そのとき、民放テレビが放送していた能登がテーマのバラエティ番組を楽しく見ていた。グラグラと揺れを感じた。同時に、スマホの緊急警報(Jアラート)が高々と鳴り響いた。「19日午後3時08分ごろ、能登地方で強い地震」。NHKは番組そのものが地震速報に切り替わった。地元・北陸放送のアナウンサーはヘルメット姿で速報を伝えていた=写真・上=。

能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている)

能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている)

番組では、珠洲市の泉谷市長が電話でのインタビューで揺れについて語っていた。「発生当時、市役所の3階の市長室にいた。突然、突き上げられるような揺れが10秒ほど続いた。棚から書類などがほとんど落ちた。現時点で被害情報はまだ入ってきていないが、市内をパトロールしてなるべくはやく被害を把握したい」と述べていた。NHKでは午後3時50分から、松野官房長官が記者会見を行い、志賀原発ではいまのところ異常は報告されていないと語っていた。「やはり来たか」。テレビにくぎ付けになった。

能登地方では2018年から小規模な地震活動が確認され、おととし2020年12月以降で活発化している。去年9月16日には珠洲市で震源の深さ13㌔、マグニチュード5.1、震度5弱の地震があった。同市では「奥能登国際芸術祭2020+」が始まっていたが、展示作品などに影響はなかった。能登半島では 震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。

震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。

話は変わる。きょうの午前中、菩提寺(曹洞宗)で催された「普度会(ふどえ)」の法要に参列していた=写真・下=。10年に一度開催される法要でそれまでは父親が参列していたので、自身は初めてだった。和尚の説明書きによると、冷害や干ばつ、震災などの自然災害で江戸時代中ごろに飢饉(きん)が全国でまん延した。飢饉でなくなったすべての人たちを弔う法要として、曹洞宗では普度会が始まったそうだ。「普(あま)ねく度(ど)す会」、これは僧と檀家が一堂に会して、この法要を営む。

日本史で習う「天保の飢饉」は加賀藩も例外ではなかった。能登には「一村一墓(いっそんいちぼ)」という仕組みができた。集落の墓をすべて一つにまとめ、最後の一人が墓参することで「村終い(むらじまい)」とすることを村の定めとした。その集落は消滅せずにいまも存在する。集落は珠洲市にあり、一村一墓の定めは現代でも継がれている。

きょうの能登半島の地震、そして普度会法要でふと一村一墓の集落のことを思い起こした。

⇒19日(日)夜・金沢の天気 はれ

り、パンの業界もあればいろんな業界の方もいらっしゃいますから、そういう方の立場を考えると、こういう厳しいときに、改めて、私どもで、いろいろと、米を、というのは、やっぱり控えなければいけないかなと私は思いますけど」と答えている(農水省公式サイト)。実に煮え切らない返答だった。

り、パンの業界もあればいろんな業界の方もいらっしゃいますから、そういう方の立場を考えると、こういう厳しいときに、改めて、私どもで、いろいろと、米を、というのは、やっぱり控えなければいけないかなと私は思いますけど」と答えている(農水省公式サイト)。実に煮え切らない返答だった。 今回の訪問は、EUがウクライナにEU候補の地位を与えるかどうかについて勧告を行う1日前に行われた。その後、今月23日と24日のEU27ヵ国の首脳会議で加盟について議論する。さらに、G7サミットとNATO首脳会議など国際会議が立て続けに開かれる。EUを主導する3ヵ国の首脳がそろってウクライナを訪問することで、EUとして結束して支援する姿勢を示す狙いがあったのだろう。現場を見て交渉するリアルな外交だ。

今回の訪問は、EUがウクライナにEU候補の地位を与えるかどうかについて勧告を行う1日前に行われた。その後、今月23日と24日のEU27ヵ国の首脳会議で加盟について議論する。さらに、G7サミットとNATO首脳会議など国際会議が立て続けに開かれる。EUを主導する3ヵ国の首脳がそろってウクライナを訪問することで、EUとして結束して支援する姿勢を示す狙いがあったのだろう。現場を見て交渉するリアルな外交だ。 もう一つ、少子化対策として「こども家庭庁」の設置法が成立し、300人規模の準備室を立ち上げる方針を示した。そして、出産費用を助成するため、現在は原則42万円が支給される「出産育児一時金」を「私の判断で大幅に増額する」と述べた。これは聞こえはよいが、現状の42万円はほとんどは「出産一時金」であり、病院に吸い取られている。岸田氏が増額した分は病院に「献上」することになりはしないか。むしろ、「出産」は保険適応、「育児」は幼稚園・保育園の経費無償化などと分けて支援した方が説得力がある。そのためのこども家庭庁ではないだろうか。

もう一つ、少子化対策として「こども家庭庁」の設置法が成立し、300人規模の準備室を立ち上げる方針を示した。そして、出産費用を助成するため、現在は原則42万円が支給される「出産育児一時金」を「私の判断で大幅に増額する」と述べた。これは聞こえはよいが、現状の42万円はほとんどは「出産一時金」であり、病院に吸い取られている。岸田氏が増額した分は病院に「献上」することになりはしないか。むしろ、「出産」は保険適応、「育児」は幼稚園・保育園の経費無償化などと分けて支援した方が説得力がある。そのためのこども家庭庁ではないだろうか。 入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。

入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。 「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」

「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」 日銀の黒田総裁は、利上げをすると財務体質が脆弱な企業や住宅ローンを抱える個人の多くが破綻し、銀行経営を直撃することを恐れているのだろう。むしろ、利上げと量的引き締め(QT=Quantitative Tightening)のタイミングを逸したのではないか。円安対策をしたくても身動きがとれないジレンマに陥っている。

日銀の黒田総裁は、利上げをすると財務体質が脆弱な企業や住宅ローンを抱える個人の多くが破綻し、銀行経営を直撃することを恐れているのだろう。むしろ、利上げと量的引き締め(QT=Quantitative Tightening)のタイミングを逸したのではないか。円安対策をしたくても身動きがとれないジレンマに陥っている。 配膳ロボットが料理を注文した客席の近くに到着すると料理が載っているトレイが青く光り、客はトレイから自分で料理を取り上げる。数秒たつと自動的に厨房に戻っていく。なるほどと思わせるのは、客が通路の床に置いている荷物を上手に避けている。おそらく、赤外線センサーや3Dカメラで感知し避ける機能が搭載されているのだろう。

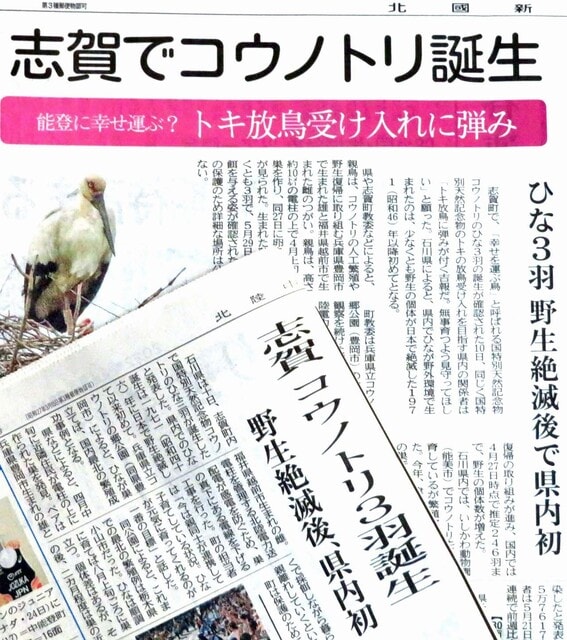

配膳ロボットが料理を注文した客席の近くに到着すると料理が載っているトレイが青く光り、客はトレイから自分で料理を取り上げる。数秒たつと自動的に厨房に戻っていく。なるほどと思わせるのは、客が通路の床に置いている荷物を上手に避けている。おそらく、赤外線センサーや3Dカメラで感知し避ける機能が搭載されているのだろう。 江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。

江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。 カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。

カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。 に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。 どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。 ことし石川県内は選挙ラッシュだ。3月13日は県知事選と金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」、4月24日は参院石川選挙区の補欠選挙、5月22日は能登半島の先端で珠洲市長選が行われた。そしていよいよ国政選挙なのだが、参院選に対する有権者の関心度は高いだろうか、投票行動はどう動くのか。

ことし石川県内は選挙ラッシュだ。3月13日は県知事選と金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」、4月24日は参院石川選挙区の補欠選挙、5月22日は能登半島の先端で珠洲市長選が行われた。そしていよいよ国政選挙なのだが、参院選に対する有権者の関心度は高いだろうか、投票行動はどう動くのか。