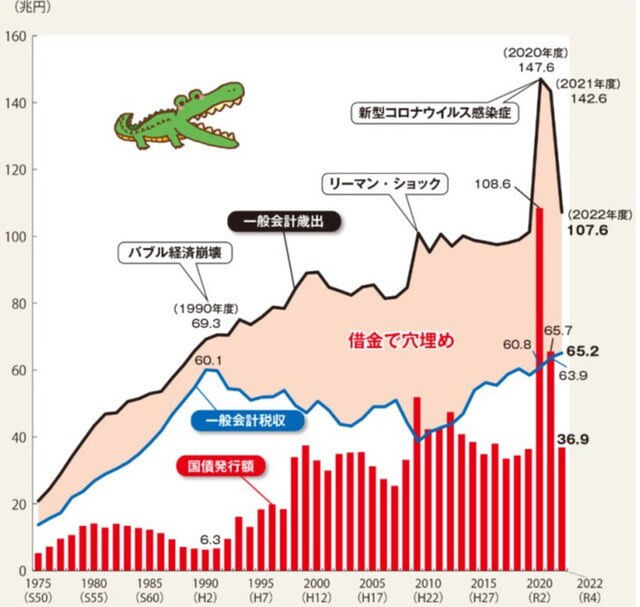

☆一度開いた「ワニの口」は塞がらないのか

「ワニの口」という言葉をメディアで目にしたり聞くようになった。よく使われているのが、政府の歳出・歳入の推移を折れ線グラフで示した図だ。歳出は右肩上がりで増え続ける一方、歳入は伸び悩み、まるでワニが大きく口を広げているような図になる。ネットで検索すると、財務省公式サイトのページ「これからの日本のために財政を考える」にワニのイラスト入りで解説が出ている=写真=。

ワニの口を実感することがある。それは年金と物価上昇だ。消費者物価指数は去年9月から前年同月比で上昇に転じ、きのう22日に総務省が発表した6月の速報値はプラス2.2%だった。近所のガソリンスタンドでは1㍑170円と高止まりしている。クリーニング店では、かつてワイシャツ1枚180円がいまは240円、コットンパンツもかつて420円がいま600円だ。クリーニング店で話を聞くと、クリーニング工場では石油系の溶剤が使われ、アイロンやプレス機で使う蒸気は重油ボイラーとさまざまなものに石油製品が使われていて、原油価格はクリーニング料金に直結している、ということだった。

ワニの口を実感することがある。それは年金と物価上昇だ。消費者物価指数は去年9月から前年同月比で上昇に転じ、きのう22日に総務省が発表した6月の速報値はプラス2.2%だった。近所のガソリンスタンドでは1㍑170円と高止まりしている。クリーニング店では、かつてワイシャツ1枚180円がいまは240円、コットンパンツもかつて420円がいま600円だ。クリーニング店で話を聞くと、クリーニング工場では石油系の溶剤が使われ、アイロンやプレス機で使う蒸気は重油ボイラーとさまざまなものに石油製品が使われていて、原油価格はクリーニング料金に直結している、ということだった。

ロシアのウクライナ侵攻にともなう原油高、輸入原材料の価格高騰が背景がある。これは日本だけではなく、欧米も物価高だ。ロイター通信Web版日本語(7月19日付)によると、EU統計局が19日発表した6月のユーロ圏の消費者物価指数は前年同月比で8.6%の上昇で、過去最高の上昇率となった。日本はEUに比べ上昇が小幅だが、いつ暴騰するか分からない。その不安をかき立てるのか円安だ。

今月14日の外国為替市場では、1998年9月以来およそ24年ぶりに1㌦=139円台に円が下落する場面となった。1日でおよそ2円も値下がりする急速な円安だった。 その後はやや戻して137円で推移していた。きのう22日の外国為替市場では一時1㌦=135円台に値上がりし、結局136円台で落ち着いた。アメリカの景況指数で円安・円高を繰り返しているが、この安定感のなさこそが不安をかきたてる要因だろう。

そして、さらに不安を煽っているのが年金の減額だ。今年度の年金額は前年度と比べて0.4%の減額となっている。高齢者のうち3割は年金生活者といわれる。年金生活者にとって、物価上昇と年金カットのダブルパンチだ。一度開いた「ワニの口」は塞がらないのか。

⇒23日(土)午後・金沢の天気 くもり時々はれ

では、このケースはどうかとふと考えてしまうのは、国葬にプーチン大統領が参列したいと申し込んできた場合、政府はどう対応するのだろうか。報道によると、プーチン氏は今月8日、安倍氏の母、洋子さんと妻の昭恵さん宛てに、「息子であり、夫である安倍晋三氏のご逝去にお悔やみを申し上げます」と弔電を送り、「この素晴らしい人物の記憶は、彼を知るすべての人の心に永遠に残る」と述べた(8日付・朝日新聞Web版)。

では、このケースはどうかとふと考えてしまうのは、国葬にプーチン大統領が参列したいと申し込んできた場合、政府はどう対応するのだろうか。報道によると、プーチン氏は今月8日、安倍氏の母、洋子さんと妻の昭恵さん宛てに、「息子であり、夫である安倍晋三氏のご逝去にお悔やみを申し上げます」と弔電を送り、「この素晴らしい人物の記憶は、彼を知るすべての人の心に永遠に残る」と述べた(8日付・朝日新聞Web版)。  国葬には吉田氏がふさわしく、安倍氏は物足りないと言っているのではない。戦前は「国家に偉功ある者」など対象者を定めた「国葬令」があったものの、戦後は国葬の対象者などを明文化した法令はない。つまり、国葬の是非については国民はイメージで語るしかないのだ。岸田総理は国の儀式を所掌するとした内閣府設置法があり、閣議決定により国葬をすると表明した。国葬の基準もないのに、行政府だけの判断でいいのだろうか。

国葬には吉田氏がふさわしく、安倍氏は物足りないと言っているのではない。戦前は「国家に偉功ある者」など対象者を定めた「国葬令」があったものの、戦後は国葬の対象者などを明文化した法令はない。つまり、国葬の是非については国民はイメージで語るしかないのだ。岸田総理は国の儀式を所掌するとした内閣府設置法があり、閣議決定により国葬をすると表明した。国葬の基準もないのに、行政府だけの判断でいいのだろうか。 夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。

夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。 統一教会の霊感商法が社会問題となった1980年代から続いているとすれば、これまでざっと数千億円の上納金が韓国の本部に貢がれていることは想像に難くない。この上納方法ももしかして、金の流れが分からないように工夫されている可能性がある。たとえば、多数の信者を韓国の本部に派遣しているが、信者に多額の上納金を荷物などとして持たせているのではないだろうか。今回の事件でも容疑者が、入信した母親が幾度も韓国に渡っていたと報道されている。

統一教会の霊感商法が社会問題となった1980年代から続いているとすれば、これまでざっと数千億円の上納金が韓国の本部に貢がれていることは想像に難くない。この上納方法ももしかして、金の流れが分からないように工夫されている可能性がある。たとえば、多数の信者を韓国の本部に派遣しているが、信者に多額の上納金を荷物などとして持たせているのではないだろうか。今回の事件でも容疑者が、入信した母親が幾度も韓国に渡っていたと報道されている。 能登の海にはジンベエザメやクジラ、エイなどが泳いでいて、海の生物多様性に優れているといわれる。のとじま水族館は能登近海に回遊してくる南方海域に生息する温水系の大型魚類などを中心に500種4万点を展示している。その水族館のスターは何と言っても、ジンベエザメだ。水族館のジンベイザメは能登の地元の定置網で捕獲されたもの。

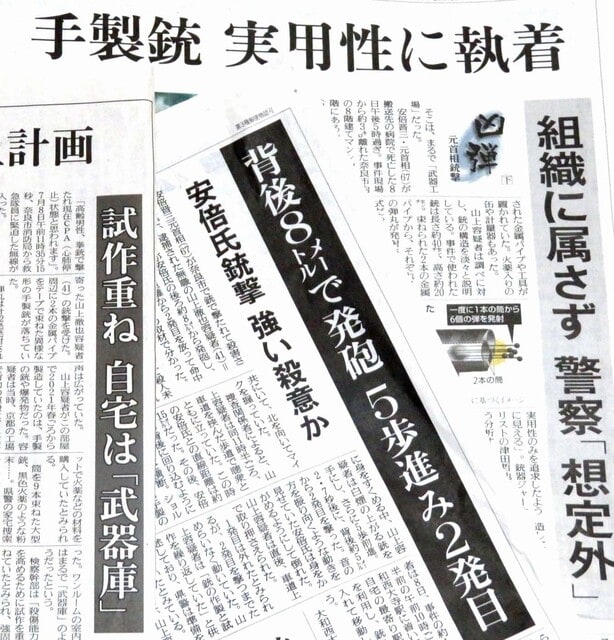

能登の海にはジンベエザメやクジラ、エイなどが泳いでいて、海の生物多様性に優れているといわれる。のとじま水族館は能登近海に回遊してくる南方海域に生息する温水系の大型魚類などを中心に500種4万点を展示している。その水族館のスターは何と言っても、ジンベエザメだ。水族館のジンベイザメは能登の地元の定置網で捕獲されたもの。 以下は朝日新聞社会面(17日付)の記事から。最初、容疑者と安倍氏の直線距離は約15㍍だった。その後、安倍氏の背後に回り込むように歩いて車道を横断。ショルダーバッグの中から手製の銃を取りだし、約8㍍の距離から発砲した。周囲の人たちが大きな音に身をすくめる中、容疑者は白煙の上がる銃を手にし、さらに5歩前進。2.7秒後に、背後約5㍍から2発目を撃った。音の方を振り向くような動きを見せていた安倍氏は身をかがめるようにして倒れた。容疑者は直後、車道上で取り押さえられた。

以下は朝日新聞社会面(17日付)の記事から。最初、容疑者と安倍氏の直線距離は約15㍍だった。その後、安倍氏の背後に回り込むように歩いて車道を横断。ショルダーバッグの中から手製の銃を取りだし、約8㍍の距離から発砲した。周囲の人たちが大きな音に身をすくめる中、容疑者は白煙の上がる銃を手にし、さらに5歩前進。2.7秒後に、背後約5㍍から2発目を撃った。音の方を振り向くような動きを見せていた安倍氏は身をかがめるようにして倒れた。容疑者は直後、車道上で取り押さえられた。 この証言にあるように、61億円は「献金」という名のノルマだ。富山地区の 信者が毎月192個のマナを7万円で販売すれば1344万円。年間で1億6128万円となる。これが宗教活動なのだろうか。年間61億円の「献金」は韓国のヨイドにすべて上納したのだろう。霊感商法が社会問題となった1980年代から続いているとすれば、これまでざっと2500億円ほどが貢がれていることになる。その上納方法(送金)も金の流れが分からないような工夫がされている可能性がある。

この証言にあるように、61億円は「献金」という名のノルマだ。富山地区の 信者が毎月192個のマナを7万円で販売すれば1344万円。年間で1億6128万円となる。これが宗教活動なのだろうか。年間61億円の「献金」は韓国のヨイドにすべて上納したのだろう。霊感商法が社会問題となった1980年代から続いているとすれば、これまでざっと2500億円ほどが貢がれていることになる。その上納方法(送金)も金の流れが分からないような工夫がされている可能性がある。 最多の709人だった。県内累計は6万4319人で199人が亡くなっている。馳知事は「今のところ行動制限をすることは考えていないが、分析を行って今週中には対策本部会議を開きたい」と述べている(13日付・NHKニュースWeb版)。今週中などとゆうちょなことを言わずに、得意技のジャイアントスイングのように速攻をかけてほしい。

最多の709人だった。県内累計は6万4319人で199人が亡くなっている。馳知事は「今のところ行動制限をすることは考えていないが、分析を行って今週中には対策本部会議を開きたい」と述べている(13日付・NHKニュースWeb版)。今週中などとゆうちょなことを言わずに、得意技のジャイアントスイングのように速攻をかけてほしい。  高校を卒業してからは会うこともなかったが、再び彼を見たのはテレビだった。統一教会の霊感商法が社会問題となり、2009年2月に警視庁の摘発を受け複数の教団信者が逮捕されるという事件があった。このとき、記者会見で謝罪する徳野氏の姿が報じられた。しかし、徳野氏の謝罪以降も霊感商法は止まっていない。全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、1987年から2021年までの霊感商法による「被害件数」は3万4537件で、「被害総額」は約1237億円に上るという。物販には壺・印鑑・朝鮮人参濃縮液などが用いられている(Wikipedia「全国霊感商法対策弁護士連絡会」より)。

高校を卒業してからは会うこともなかったが、再び彼を見たのはテレビだった。統一教会の霊感商法が社会問題となり、2009年2月に警視庁の摘発を受け複数の教団信者が逮捕されるという事件があった。このとき、記者会見で謝罪する徳野氏の姿が報じられた。しかし、徳野氏の謝罪以降も霊感商法は止まっていない。全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、1987年から2021年までの霊感商法による「被害件数」は3万4537件で、「被害総額」は約1237億円に上るという。物販には壺・印鑑・朝鮮人参濃縮液などが用いられている(Wikipedia「全国霊感商法対策弁護士連絡会」より)。