★1㌦=150円目前、「悪い円安」なのか「良い円安」なのか

ドル・円のレートが急激に円安・ドル高に振れていて、きょうは1㌦=149円になった。去年の終盤は1㌦=115円台だったので、30%ほど円安になった計算だ。メディア各社は、アメリカの長期金利が再び4%台に乗せたことで日米の金利差が拡大し、円売り・ドル買いの動きが加速したと伝えている。

きょう午前中のNHKの国会中継。衆院予算委員会で野党の議員が日銀の異次元の金融緩和が円安を加速させていると、黒田東彦総裁の責任を問い質していた。以下。

きょう午前中のNHKの国会中継。衆院予算委員会で野党の議員が日銀の異次元の金融緩和が円安を加速させていると、黒田東彦総裁の責任を問い質していた。以下。

階猛議員(立憲民主党):「日銀は円安を加速するような異次元の低金利をやってる。金融政策を正常化したり、あるいは柔軟化したりするためにも、今すぐ退くべきだと考えます。総裁、どうですか」

黒田総裁 :「ご指摘のような量的・質的金融緩和がまったく失敗したというのは事実に反する」

階議員 :「だから、辞めるか、辞めないか、どっちなんですか」

黒田総裁 :「辞めるつもりはありません」

怒りを募らせたような野党議員の質問には前段があった。きのう17日の衆院予算委員会で、野党側の質問に、黒田総裁は「(物価の見通しについて)エネルギーや食料品、耐久財などの価格上昇により、年末にかけて上昇率を高める可能性が高い」「円安の影響によって輸入品価格が上昇していることが影響している」と答えていた。物価はまだまだ上がると、まるで他人事のような答え方だった。

「良い円安」「悪い円安」といった議論が沸き起こっている。「良い円安」は、金利低下により住宅景気を押上げ、かつ企業の投資環境もよくした。 円安は海外への工場移転を停止させ、雇用を国内に戻す効果ある。さらに、 輸出競争力も高まる、といった論拠だ。

一方、「悪い円安」は、日本からの輸出が多かった時代は円安のメリットはあったものの、産業構造が変わり、日本企業の製品の多くが海外で生産されるようになった現在ではそのメリットはない。8月の貿易収支は2兆8千億円の大幅赤字となっており、このまま貿易赤字が定着すれば、日本経済は窮地に立たされる、などの論拠だ。

アメリカが利上げを続け、日銀が異次元緩和を続行すれば、1㌦=150円も単なる通過点だ。ただ、懸念されているアメリカの景気悪化が進行すれば、ドル安・円高に振れる可能性もあるだろう。先が読めない。

⇒18日(火)夜・金沢の天気 はれ

5年に1度の中国共産党大会が16日、開幕した。党トップの習近平総書記(国家主席)は活動報告で、台湾統一について「必ず実現しなければならないし、実現できる」と語った。5年前の報告より大幅に表現を強めた。党大会では異例の3期目続投を決める見通し。習氏は超長期政権を視野に、台湾統一を事実上の「公約」に掲げたかたちだ(17日付・日経新聞)。

5年に1度の中国共産党大会が16日、開幕した。党トップの習近平総書記(国家主席)は活動報告で、台湾統一について「必ず実現しなければならないし、実現できる」と語った。5年前の報告より大幅に表現を強めた。党大会では異例の3期目続投を決める見通し。習氏は超長期政権を視野に、台湾統一を事実上の「公約」に掲げたかたちだ(17日付・日経新聞)。 記事を要約する。1994年1月にロシアから北朝鮮にミサイル発射装置が付いたままの潜水艦が売却された。売却を仲介したのか東京・杉並区にあった商社だった。潜水艦を「鉄くず」と偽って申告して取引を成立させていた。商社は社員4人の小さな会社だが、全員が統一教会の合同結婚式に出ていた信者だった。

記事を要約する。1994年1月にロシアから北朝鮮にミサイル発射装置が付いたままの潜水艦が売却された。売却を仲介したのか東京・杉並区にあった商社だった。潜水艦を「鉄くず」と偽って申告して取引を成立させていた。商社は社員4人の小さな会社だが、全員が統一教会の合同結婚式に出ていた信者だった。 河野太郎デジタル大臣は記者会見(13日)で、2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えると発表した。また、24年度末としているマイナンバーカードと運転免許証の一体化時期の前倒しを検討することも明らかにした(13日付・毎日新聞Web版)。ことし8月10日の改造内閣でデジタル大臣に就任、河野氏らしい「突破力」を見せたようだ。

河野太郎デジタル大臣は記者会見(13日)で、2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えると発表した。また、24年度末としているマイナンバーカードと運転免許証の一体化時期の前倒しを検討することも明らかにした(13日付・毎日新聞Web版)。ことし8月10日の改造内閣でデジタル大臣に就任、河野氏らしい「突破力」を見せたようだ。 なフレーズを妙に覚えていて、根こそぎの除草はしていない。ところが、この季節に休耕田や河原、空き地に一面に群生している様子を見るとその勢いに圧倒されそうになり、複雑な思いに駆られることもある。

なフレーズを妙に覚えていて、根こそぎの除草はしていない。ところが、この季節に休耕田や河原、空き地に一面に群生している様子を見るとその勢いに圧倒されそうになり、複雑な思いに駆られることもある。 記者からの「出勤停止の後は番組に復帰するのか。また、どのような再発防止策を講じていくのか」との質問に、篠塚社長は関係者のヒアリングなども含めて、会社の規定に従って処分を決定した。出勤停止が明けた段階では番組に復帰するという予定だ。番組も本人も含めて深く反省しているので、改めて指導を徹底して、と返答している。

記者からの「出勤停止の後は番組に復帰するのか。また、どのような再発防止策を講じていくのか」との質問に、篠塚社長は関係者のヒアリングなども含めて、会社の規定に従って処分を決定した。出勤停止が明けた段階では番組に復帰するという予定だ。番組も本人も含めて深く反省しているので、改めて指導を徹底して、と返答している。 川氏は翌日の番組で「事実ではなかった」と謝罪した。社とすれば、この事実誤認を単に番組で詫びるだけでは済まなかった。テレビ業界と密接につながる電通側に対し、社として陳謝するという意味を込めて今回の処分になったのだろう。

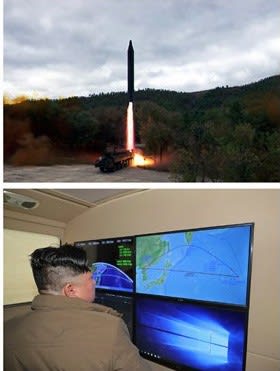

川氏は翌日の番組で「事実ではなかった」と謝罪した。社とすれば、この事実誤認を単に番組で詫びるだけでは済まなかった。テレビ業界と密接につながる電通側に対し、社として陳謝するという意味を込めて今回の処分になったのだろう。 記事によると、9月25日に発射した弾道ミサイルは、貯水池に設けられた水中発射施設からの発射だった=写真・上=。水中発射ということは、SLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)なのだろう。記事では、「設定された高度で正確な弾頭爆発の信頼性が検証された」としている。同28日の弾道ミサイル発射は韓国の飛行場への攻撃訓練で、戦術核弾頭を想定したと記載している。具体的な核攻撃目標が飛行場であり、リアルさを感じる。

記事によると、9月25日に発射した弾道ミサイルは、貯水池に設けられた水中発射施設からの発射だった=写真・上=。水中発射ということは、SLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)なのだろう。記事では、「設定された高度で正確な弾頭爆発の信頼性が検証された」としている。同28日の弾道ミサイル発射は韓国の飛行場への攻撃訓練で、戦術核弾頭を想定したと記載している。具体的な核攻撃目標が飛行場であり、リアルさを感じる。 ンのモニターを見ながら、想定飛行を確認する様子が映っている=写真・下=。記事では、「地上中長距離弾道ミサイル」の発射は朝鮮労働党中央軍事委員会の決定によるもので、「敵に対してより強力で明確な警告を発した」と記載している。この中距離弾道ミサイルの飛翔距離は4600㌔と推定され、距離としてはこれまでの弾道ミサイルで最長だった。この射程内には、アメリカ軍のアジア太平洋地域の戦略拠点であるグアムがすっぽりと入る。核弾頭が搭載して高いステルス性能を持つB2戦略爆撃機などが展開するアンダーセン基地がある。

ンのモニターを見ながら、想定飛行を確認する様子が映っている=写真・下=。記事では、「地上中長距離弾道ミサイル」の発射は朝鮮労働党中央軍事委員会の決定によるもので、「敵に対してより強力で明確な警告を発した」と記載している。この中距離弾道ミサイルの飛翔距離は4600㌔と推定され、距離としてはこれまでの弾道ミサイルで最長だった。この射程内には、アメリカ軍のアジア太平洋地域の戦略拠点であるグアムがすっぽりと入る。核弾頭が搭載して高いステルス性能を持つB2戦略爆撃機などが展開するアンダーセン基地がある。 自身が注目したのは、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射に関連する質問だった。問いでは「政府は、外国からミサイル攻撃を受ける前に、相手国のミサイル発射基地などを攻撃する『敵基地攻撃能力』の保持を検討しています」との説明で、賛否を尋ねている。「賛成」が54%、「反対」が38%となっている。弾道ミサイル発射は9月25日以降7回目、そして、調査期間中のきのう9日未明にSLBM=潜水艦発射弾道ミサイルの発射があり、急激高まった世論の危機意識のあらわれとも言える。

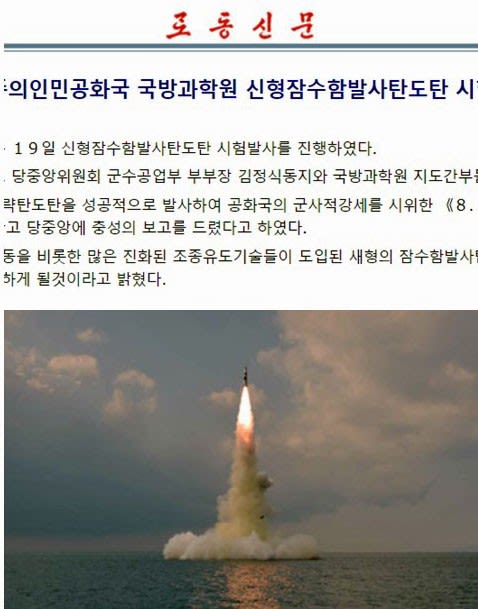

自身が注目したのは、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射に関連する質問だった。問いでは「政府は、外国からミサイル攻撃を受ける前に、相手国のミサイル発射基地などを攻撃する『敵基地攻撃能力』の保持を検討しています」との説明で、賛否を尋ねている。「賛成」が54%、「反対」が38%となっている。弾道ミサイル発射は9月25日以降7回目、そして、調査期間中のきのう9日未明にSLBM=潜水艦発射弾道ミサイルの発射があり、急激高まった世論の危機意識のあらわれとも言える。 去年10月19日にも半島東部の潜水艦の拠点となっている新浦(シンポ)付近から、SLBMを東方向に発射させている。このときの労働新聞(同20日付)は「조선민주주의인민공화국 국방과학원 신형잠수함발사탄도탄 시험발사 진행」(国防科学研究所が新型潜水艦発射弾道ミサイルを試験打ち上げ)の見出し=写真=で、2016年7月9日にSLBM「北極星」を初めて発射した潜水艦から再び新型SLBMの発射に成功し、国防技術の高度化や水中での作戦能力の向上に寄与したと記事を掲載している。

去年10月19日にも半島東部の潜水艦の拠点となっている新浦(シンポ)付近から、SLBMを東方向に発射させている。このときの労働新聞(同20日付)は「조선민주주의인민공화국 국방과학원 신형잠수함발사탄도탄 시험발사 진행」(国防科学研究所が新型潜水艦発射弾道ミサイルを試験打ち上げ)の見出し=写真=で、2016年7月9日にSLBM「北極星」を初めて発射した潜水艦から再び新型SLBMの発射に成功し、国防技術の高度化や水中での作戦能力の向上に寄与したと記事を掲載している。 ここで表千家の社中が立礼(りゅうれい)席を設けていた。立礼は椅子に座ってお茶を点てる作法=写真・上=。客も椅子に座り、抹茶碗はテーブルの上に置かれる。まさに和洋折衷の風景だ。一説に、明治5年(1872)に西本願寺などを会場として京都博覧会が開かれ、裏千家が外国人を迎えるために考案したものとされる。文明開化といわれた激変する時代に対応するアイデアだったのだろう。

ここで表千家の社中が立礼(りゅうれい)席を設けていた。立礼は椅子に座ってお茶を点てる作法=写真・上=。客も椅子に座り、抹茶碗はテーブルの上に置かれる。まさに和洋折衷の風景だ。一説に、明治5年(1872)に西本願寺などを会場として京都博覧会が開かれ、裏千家が外国人を迎えるために考案したものとされる。文明開化といわれた激変する時代に対応するアイデアだったのだろう。 スザーンさんには9年前、金沢大学の社会人講座で講演をいただき、輪島市の工房も訪問したことがある。ロンドン生まれのスザーンさんが漆器と出会ったのは19歳の時、美術とデザインを学んでいて、ロンドンの博物館で見た漆器の美しさに魅せられた。 22歳で日本にやって来て、書道や生け花、着付けなど和の文化を学んだ。その後、漆器を学ぶために輪島に移住。1990年から輪島漆芸技術研修所で本格的に学んだ。

スザーンさんには9年前、金沢大学の社会人講座で講演をいただき、輪島市の工房も訪問したことがある。ロンドン生まれのスザーンさんが漆器と出会ったのは19歳の時、美術とデザインを学んでいて、ロンドンの博物館で見た漆器の美しさに魅せられた。 22歳で日本にやって来て、書道や生け花、着付けなど和の文化を学んだ。その後、漆器を学ぶために輪島に移住。1990年から輪島漆芸技術研修所で本格的に学んだ。