★「電波の座」めぐる攻防-上-

電波割り当てをテレビ局からIOT、AI、ロボット事業者へ「Society5.0」シフト

本文を読んでいく。NHKを除く民間の放送局に放送規制を全廃する狙いが述べられている。規制はたとえば、一企業による多数のマスメディア集中を排除する第2条、政治的な公平を求めた第4条、番組基準の策定を義務付け、教養・報道・娯楽など番組ジャンルの調和を求めた第5条、番組審議会の設置を義務付けた第7条など多岐にわたる。これらの規制を廃する狙いは、「放送という制度を事実上なくし、インターネット通信の規制と一本化して、ネット動画配信サービスなどと民放テレビ局を同列に扱い、新規参入を促す構えだ」と報じている。記事ではさらに突っ込んで、「放送を電波からネットへ転換させ、空いた電波帯域をオークションで別の事業者に割り当てることも検討するという」と。

放送法の規制全廃に関して作業を行うのは政府の規制改革推進会議。5月ごろにまとめる答申に方針を反映させて、今年秋の臨時国会に関連法案を提出、2020年以降の施行を目指すとしている。冒頭で述べたように共同通信のスクープなのだが、規制改革推進会議のホームページを丹念に読むとその方向性はすでに示されている。

放送法の規制全廃に関して作業を行うのは政府の規制改革推進会議。5月ごろにまとめる答申に方針を反映させて、今年秋の臨時国会に関連法案を提出、2020年以降の施行を目指すとしている。冒頭で述べたように共同通信のスクープなのだが、規制改革推進会議のホームページを丹念に読むとその方向性はすでに示されている。

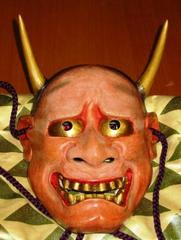

昨年(2017年)11月29日、総理大臣官邸で第23回規制改革推進会議=写真、総理官邸HPより=があり、農地制度の見直しなどに関する第2次答申を大田弘子議長から答申を受け取った後、安倍総理は次のように述べている。「Society5.0を実現するためには、電波の有効利用が不可欠です。国民の財産である電波の経済的価値を最大限引き出すため、電波割当ての仕組みや料金体系を抜本的に改革することが必要であります。これらは、いずれも待ったなしの改革です」「構造改革こそアベノミクスの生命線であり、今後も力強く規制改革にチャレンジしていく考えであります。委員の皆様には、引き続き、大胆な規制改革に精力的に取り組んでいただくよう、よろしくお願いいたします」(総理官邸HPより)。

「Society5.0」はすでに語られているように、IOT、AI、ビッグデータ、ロボットなどの革新技術を最大限に活用することによって、暮らしや社会全体が最適化された社会とされる。狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会の次の5番目のステップ「超スマート社会」を表現している。総理の発言をひと言で表現すれば、情報社会でテレビ局に割り当ててきた電波を、超スマート社会の実現のためのIOT、AI、ビッグデータ、ロボットの事業者に割り当てる、ということだ。

これに対し、現場のテレビ業界は複雑、混乱、不安、可能性などさまざまな思いを抱いていることは想像に難くない。何しろ民放テレビ局には60年余りの歴史があり、「電波の座」をそう簡単に明け渡すわけにはいかないだろう。今月27日のテレビ朝日の定例記者会見で早河洋会長兼CEOは記者から政府の放送事業の見直しの検討について意見を求められ、こう述べている。

「NHKとの二元体制で戦後の復興期から65年、娯楽や文化といったコンテンツを発信し視聴者にも支持され親しまれてきた。報道機関としても取材制作体制を整備し、大きな設備投資も行って、各系列間で切磋琢磨してきた。特に災害報道、地震や台風、最近では噴火、豪雪など、ライフラインとして公共的な役割を担ってきたという自負もある」「規制を撤廃するという話があるが、目を背けたくなる過激な暴力や性表現が青少年や子供に直接降りかかってしまう。それから外資規制がなくなれば、外国の資本が放送局を設立して、その国の情報戦略を展開することになると社会不安にもなるし、安全保障の問題も発生する。こうしたことに、いずれも視聴者から強い拒否反応を招くのではないかと思う」(テレビ朝日HP)

要約すれば、「テレビ事業を甘く見るな、安全保障にだって関わることだ、Society5.0とは次元が違う話なのだ」と早川氏が述べているように私には読める。

⇒31日(土)朝・金沢の天気 はれ

全国最多となる7選を果たした谷本氏の当選確実は投票が締め切られた午後8時00分、ほぼ同時にテレビ各社が選挙速報が打った。「石川県知事選 谷本正憲氏の当選確実」と。テレビ各社は投票段階で出口調査(投票所の出口で、投票を済ませた有権者に誰に入れたか記入してもらう)のデータを得て、2位の候補者と10ポイント以上の開きがあることを「基準」に速報テロップを流す。今回の知事選では、現職の対抗馬は無所属の新人で、共産党が推薦する候補者だった。開票結果を見ても、現職谷本氏は28万8531票、対抗馬の候補者は7万2414票、圧勝だった。

全国最多となる7選を果たした谷本氏の当選確実は投票が締め切られた午後8時00分、ほぼ同時にテレビ各社が選挙速報が打った。「石川県知事選 谷本正憲氏の当選確実」と。テレビ各社は投票段階で出口調査(投票所の出口で、投票を済ませた有権者に誰に入れたか記入してもらう)のデータを得て、2位の候補者と10ポイント以上の開きがあることを「基準」に速報テロップを流す。今回の知事選では、現職の対抗馬は無所属の新人で、共産党が推薦する候補者だった。開票結果を見ても、現職谷本氏は28万8531票、対抗馬の候補者は7万2414票、圧勝だった。 同じことを大前氏も感じていたのだと思いながら興味深く本文を読んだ。大前氏の結論を先に述べると、「文在寅大統領が目指すのは、韓国が核保有国になるための半島統一」と述べている。確かに、韓国も北朝鮮もは様々な場面で「南北統一」ということに触れている。両者の共通狙いについて、大前氏は「北朝鮮と統一した結果、韓国が核保有国になれるからです。韓国が核保有国になることは、米国が強く反対するため、普通には実現することができません。ところが、核を保有したままの北朝鮮と統一すると、まるで裏口入学のような形で韓国は核保有国の仲間入りを果たせるのです」と述べている。

同じことを大前氏も感じていたのだと思いながら興味深く本文を読んだ。大前氏の結論を先に述べると、「文在寅大統領が目指すのは、韓国が核保有国になるための半島統一」と述べている。確かに、韓国も北朝鮮もは様々な場面で「南北統一」ということに触れている。両者の共通狙いについて、大前氏は「北朝鮮と統一した結果、韓国が核保有国になれるからです。韓国が核保有国になることは、米国が強く反対するため、普通には実現することができません。ところが、核を保有したままの北朝鮮と統一すると、まるで裏口入学のような形で韓国は核保有国の仲間入りを果たせるのです」と述べている。 外は「豪雪、のち暴風」なのだが、静かなのが今月11日に投開票の石川県知事選挙だ。先月22日告示され、共産党推薦で元石川県労連議長の女性新人候補(65)と、社民党のほか自民、公明、民進各党の県組織から推薦を受け7選を目指す現職(72)の一騎打ちの構図。ただ、自宅周辺には選挙カーが回って来ていないのか選挙ムードが盛り上がっていない。

外は「豪雪、のち暴風」なのだが、静かなのが今月11日に投開票の石川県知事選挙だ。先月22日告示され、共産党推薦で元石川県労連議長の女性新人候補(65)と、社民党のほか自民、公明、民進各党の県組織から推薦を受け7選を目指す現職(72)の一騎打ちの構図。ただ、自宅周辺には選挙カーが回って来ていないのか選挙ムードが盛り上がっていない。 メールで連絡があった。「お世話になっております。かあさんの学校食堂の泊さんに確認をとったところ、2月6日火曜日のお弁当の準備が出来ないと連絡がありました。(穴水町)甲地区は水道管凍結・漏水による断水の復旧が未だに遅れており、完全普及には2~3日かかる見通しです。また復旧してもすぐに飲料水(食用)に使えないため、今回の件はキャンセルをお願いしたいとのことでした。事情をご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願いいたします。」

メールで連絡があった。「お世話になっております。かあさんの学校食堂の泊さんに確認をとったところ、2月6日火曜日のお弁当の準備が出来ないと連絡がありました。(穴水町)甲地区は水道管凍結・漏水による断水の復旧が未だに遅れており、完全普及には2~3日かかる見通しです。また復旧してもすぐに飲料水(食用)に使えないため、今回の件はキャンセルをお願いしたいとのことでした。事情をご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願いいたします。」 報道によると、石川県危機対策課がまとめた断水被害は29日午後7時現在、能登の輪島市と志賀町で3千世帯、能登町で2千世帯、中能登町で1500世帯、穴水町で300世帯、羽咋市で120世帯、宝達志水町で100世帯、珠洲市で90世帯で断水状態となった。断水の原因は水道管の凍結、破裂による。冒頭の首長が言うように、これは地域の危機管理の一環であり、各市町は給水車を出すなど対応に追われている。

報道によると、石川県危機対策課がまとめた断水被害は29日午後7時現在、能登の輪島市と志賀町で3千世帯、能登町で2千世帯、中能登町で1500世帯、穴水町で300世帯、羽咋市で120世帯、宝達志水町で100世帯、珠洲市で90世帯で断水状態となった。断水の原因は水道管の凍結、破裂による。冒頭の首長が言うように、これは地域の危機管理の一環であり、各市町は給水車を出すなど対応に追われている。 昔から「ジシン、カミナリ、カジ、オヤジ」との言葉があるように、親父(おやじ)の怒声は天災のように降りかかる。ドラッグストアで声を張り上げていた客も推定だが70歳半ばだろうか。女性店員は30代に見えた。店員の態度は丁重な感じで、親父が一方的に言いがかりをつけている感じに見えた。在庫管理にクレームをつけるのだったら直接店長に呼べばよいのにと周囲の客は誰もが思っただろう。

昔から「ジシン、カミナリ、カジ、オヤジ」との言葉があるように、親父(おやじ)の怒声は天災のように降りかかる。ドラッグストアで声を張り上げていた客も推定だが70歳半ばだろうか。女性店員は30代に見えた。店員の態度は丁重な感じで、親父が一方的に言いがかりをつけている感じに見えた。在庫管理にクレームをつけるのだったら直接店長に呼べばよいのにと周囲の客は誰もが思っただろう。 車道「しおさいロード」から防風林を抜けて100㍍ほど歩くと砂浜が広がる。警察の捜査で青いビニールシートが覆いかぶさっていたので、すぐ現物と分かった。シートに包まれて船体にハングル文字の表記があるのかはよく分からなかった。船の中は見えた。ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。警察発表の報道によると、この船の中から7人の遺体が見つかり、さらに漂着船から15㍍ほど離れたところにさらに1人の遺体があった。もし、同じ乗組員なら計8人となる。船内には北朝鮮の金日成主席と金正日総書記が並んだバッジや漁網が見つかっている。

車道「しおさいロード」から防風林を抜けて100㍍ほど歩くと砂浜が広がる。警察の捜査で青いビニールシートが覆いかぶさっていたので、すぐ現物と分かった。シートに包まれて船体にハングル文字の表記があるのかはよく分からなかった。船の中は見えた。ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。警察発表の報道によると、この船の中から7人の遺体が見つかり、さらに漂着船から15㍍ほど離れたところにさらに1人の遺体があった。もし、同じ乗組員なら計8人となる。船内には北朝鮮の金日成主席と金正日総書記が並んだバッジや漁網が見つかっている。 雷事故だ。通信障害が10日午後7時ごろから翌日午前10時ごろまで続き、実に15時間も放送が中断した。

雷事故だ。通信障害が10日午後7時ごろから翌日午前10時ごろまで続き、実に15時間も放送が中断した。 実は我が家でもそうなのだが、雪をすくう先端のさじ部がプラスチックなど樹脂製のスコップが増えている。昔は鉄製、ひと昔前はアルミ、そして今は樹脂製とスコップが軽量化しているのだ。が、今では全部が樹脂製かというとそうでもない。氷結した路面の雪を砕く場合は、金属製で先が尖っているケンスコ(剣先スコップ)やカクスコ(角スコップ)でないと使えない。きょう朝、近所のみなさんが使っていたスコップを見ると、10本のうち4本は樹脂製ではなかったかと思う。

実は我が家でもそうなのだが、雪をすくう先端のさじ部がプラスチックなど樹脂製のスコップが増えている。昔は鉄製、ひと昔前はアルミ、そして今は樹脂製とスコップが軽量化しているのだ。が、今では全部が樹脂製かというとそうでもない。氷結した路面の雪を砕く場合は、金属製で先が尖っているケンスコ(剣先スコップ)やカクスコ(角スコップ)でないと使えない。きょう朝、近所のみなさんが使っていたスコップを見ると、10本のうち4本は樹脂製ではなかったかと思う。 させて広大な地域に対する超強力EMP攻撃まで加えることができる多機能化された熱核戦闘部だ.)と戦闘能力を誇っている。ここに出てくる「EMP」、これが電磁パルス(electromagnetic pulse)のことだ。北朝鮮は初めて公式にEMP開発の事実を明らかにした。

させて広大な地域に対する超強力EMP攻撃まで加えることができる多機能化された熱核戦闘部だ.)と戦闘能力を誇っている。ここに出てくる「EMP」、これが電磁パルス(electromagnetic pulse)のことだ。北朝鮮は初めて公式にEMP開発の事実を明らかにした。