★アメリカ死神と北斎パロディ画の共通点

きょう5月1日は立春から数えて88日目、「八十八夜」だ。いにしえより、この日に摘んだ茶は上等なものとされる。「夏も近づく八十八夜、野にも山にも若葉が茂る・・・」と文部省唱歌の『茶摘み』の歌を思い出す。さらに、この茶摘みの唄からもう一つ思い出すのが、「ズイズイ ズッコロバシ ごまみそズイ 茶壺におわれて トッピンシャン ぬけたら ドンドコショ」という童謡だ。二つの歌の背景を探る。

江戸時代、お茶は最高級品だった。「お茶壺道中」という言葉があった。幕府が将軍御用の宇治茶を茶壺に入れて江戸まで運ぶ行事を茶壺道中と言った。この道中は、京の五摂家などに準じる権威の高いもので、茶壺を積んだ行列が通行する際は、大名といえども駕籠(かご)を降りなければならない、というルールだった。街道沿いの村々には街道の掃除が命じられ、街道沿いの田畑の耕作が禁じられた。「ズイズイ ズッコロバシ ごまみそズイ 茶壺におわれて トッピンシャン ぬけたら ドンドコショ」というわらべうたは、田植えなどの忙しい時期に余分な作業を強いられるお百姓たちの風刺を歌ったものだった。世の中には裏と表の表層があるものだ。

これも裏と表の表層とも言えるかもしれない。在日中国大使館が先月29日付のツイッターで、「アメリカが『民主』を持って来たらこうなります」という日本語のコメントとともに、アメリカを死神になぞらえた画像を掲載した。アメリカの国旗を模した服を着た死神が、イラクやリビア、シリアなどと書かれた扉を開けて回り、部屋の中からは血が流れ出ている=写真・上=。このツイートは現在削除されているが、なぜ在日中国大使館がこのような画像をわざわざ掲載したのか解せない。その背景を憶測する。

これも裏と表の表層とも言えるかもしれない。在日中国大使館が先月29日付のツイッターで、「アメリカが『民主』を持って来たらこうなります」という日本語のコメントとともに、アメリカを死神になぞらえた画像を掲載した。アメリカの国旗を模した服を着た死神が、イラクやリビア、シリアなどと書かれた扉を開けて回り、部屋の中からは血が流れ出ている=写真・上=。このツイートは現在削除されているが、なぜ在日中国大使館がこのような画像をわざわざ掲載したのか解せない。その背景を憶測する。

単純な見方をすれば、アメリカのバイデン大統領が先月28日に行った就任100日目の施政方針演説で、中国の習近平国家主席のことを「autocrats」(独裁者)と称したことではないかと推測できる。これに反発して、アメリカこそ民主主義を無理強いしようとしてイラクやリビア、シリアなどを混乱に落とし込んでいる死神だ、と。それにしても、タイミングが良すぎる。中国御用達のイラストレーターにこの画像を制作させたものであることは推察できるが、これは以前から作成していて、アップロードのタイミングを見計らっていたのではないだろうか。

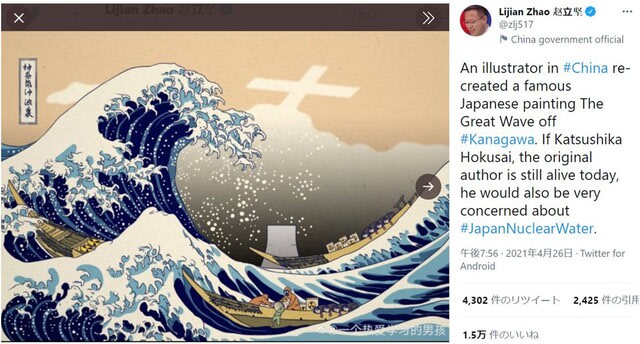

もう一つ、絶妙なタイミングがある。日本政府が東電福島第一原発で増え続けるトリチウムなど放射性物質を含む処理水を海へ放出する方針を決めた(4月13日)。すると、中国と韓国が反発し、中国外務省の趙立堅副報道局長が26日付のツイッターで、葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を模したパロディ画像を投稿して批判した=写真・下=。

もう一つ、絶妙なタイミングがある。日本政府が東電福島第一原発で増え続けるトリチウムなど放射性物質を含む処理水を海へ放出する方針を決めた(4月13日)。すると、中国と韓国が反発し、中国外務省の趙立堅副報道局長が26日付のツイッターで、葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を模したパロディ画像を投稿して批判した=写真・下=。

アメリカ死神と北斎パロディ画の両作品の作者はおそらく同一人物で日本に在住する中国御用達のイラストレーターではないだろうか。アメリカ死神の画像では「アメリカが『民主』を持って来たらこうなります」という日本語のコメントがついているが、なぜ中国語、あるいは英語ではなかったのだろうかと考えると、単純な話が、作者は日本人なのだろうと推測する。犯人探しをするつもりはまったくない。ただ、作品を中国側に売り込むのではなく、パロディ画作家として自立する道を拓いてほしい、ただそう思っただけである。

⇒1日(土)夜・金沢の天気 あめ

る。それでもほぼ連日のように新たな感染者が1000人を超えている。そして、今回の3度目の緊急事態宣言の要請だ。

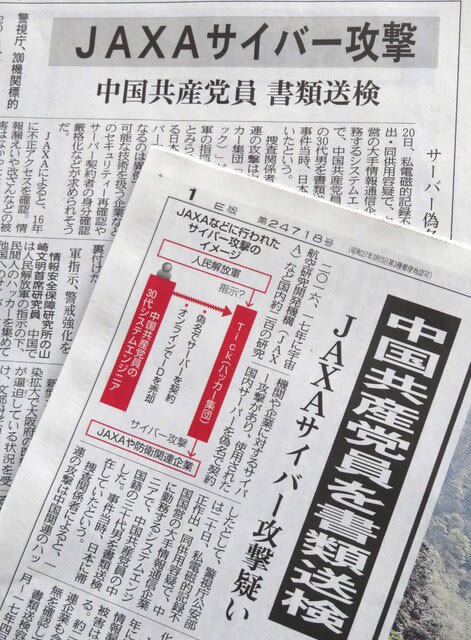

る。それでもほぼ連日のように新たな感染者が1000人を超えている。そして、今回の3度目の緊急事態宣言の要請だ。 中国には2017年6月に施行した「国家情報法」がある。11項目にわたる安全(政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、核)を守るために、「いかなる組織および国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助および協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があれば、ハッカー集団やファーウェイなど中国企業はハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。国民に要請の対象となる。

中国には2017年6月に施行した「国家情報法」がある。11項目にわたる安全(政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、核)を守るために、「いかなる組織および国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助および協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があれば、ハッカー集団やファーウェイなど中国企業はハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。国民に要請の対象となる。 「どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。」「一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。」

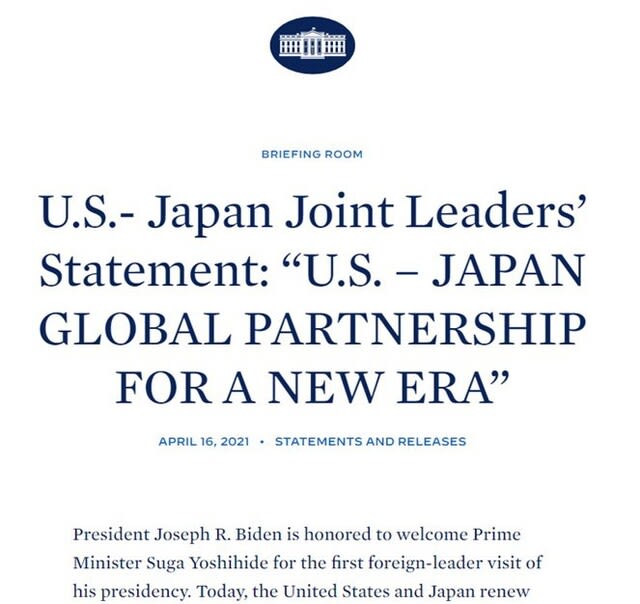

「どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。」「一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。」 プ)」と題する共同声明を発表した。いち早くホワイトハウスの公式ホームページに共同声明が掲載されている=写真・上=。読むと、強烈に中国を意識した内容だ。以下抜粋。

プ)」と題する共同声明を発表した。いち早くホワイトハウスの公式ホームページに共同声明が掲載されている=写真・上=。読むと、強烈に中国を意識した内容だ。以下抜粋。 この共同声明に対して、アメリカのメディアの反応は。CNNのWeb版の見出し=写真・下=。「Biden uses meeting with Japanese Prime Minister to emphasize new focus on China」(

この共同声明に対して、アメリカのメディアの反応は。CNNのWeb版の見出し=写真・下=。「Biden uses meeting with Japanese Prime Minister to emphasize new focus on China」( これまで日本の総理とアメリカの大統領はギブ・アンド・テイクの関係で親密さを演出してきた。最近の印象では、安倍氏が来日したオバマ氏を東京・銀座のすし店で接待した。オバマ氏は寿司が好物だった。安倍氏のお酌する姿を覚えている。また、安倍氏はトランプ氏とゴルフ外交を重ねた。面白いと思ったの この写真だ。2019年5月26日付で総理官邸のツイッターに公開された。お笑いコンビのような雰囲気で両氏が映っている。千葉県のゴルフ場で自撮りした写真だ。

これまで日本の総理とアメリカの大統領はギブ・アンド・テイクの関係で親密さを演出してきた。最近の印象では、安倍氏が来日したオバマ氏を東京・銀座のすし店で接待した。オバマ氏は寿司が好物だった。安倍氏のお酌する姿を覚えている。また、安倍氏はトランプ氏とゴルフ外交を重ねた。面白いと思ったの この写真だ。2019年5月26日付で総理官邸のツイッターに公開された。お笑いコンビのような雰囲気で両氏が映っている。千葉県のゴルフ場で自撮りした写真だ。 要は、萩生田大臣とすれば、学生コンパなど課外活動で感染が広がっているのであって、授業の場が原因ではない限り対面授業を中止するのは本末転倒。大学側が学生に適切な指導をすればよい、というのが言い分だろう。記者の質問はある意味で都知事の言葉を代弁しているが、感染拡大が止まらなければ現実問題としてオンライン授業に切り替えるのは当然ではないのか、PCR検査もしてほしいとの主張だ。

要は、萩生田大臣とすれば、学生コンパなど課外活動で感染が広がっているのであって、授業の場が原因ではない限り対面授業を中止するのは本末転倒。大学側が学生に適切な指導をすればよい、というのが言い分だろう。記者の質問はある意味で都知事の言葉を代弁しているが、感染拡大が止まらなければ現実問題としてオンライン授業に切り替えるのは当然ではないのか、PCR検査もしてほしいとの主張だ。 給量は限られているので、医療現場に携わる人たちを最優先すべきではないだろうか。

給量は限られているので、医療現場に携わる人たちを最優先すべきではないだろうか。 ただ、社会的な目線はやはり「聖職」なのかもしれない。これは自身が感じたことだ。2005年にそれまでの民放テレビ局を辞して、金沢大学で職を得た。当初は地域ニーズと大学の研究シーズをマッチィングする「地域連携コーディネーター」という職だった。その後、「特任教授」に任命され、講義を担当すると、途端に「先生」と呼ばれるようになった。民間企業で働いていた身とすると、「先生」と呼ばれこそばゆい思いをしたのものだ。そして、「先生」に資する振る舞いや言葉遣い、教育的な指導をしなければならないと自覚するようなった。「先生」という言葉には社会の期待感が込められていると実感した。

ただ、社会的な目線はやはり「聖職」なのかもしれない。これは自身が感じたことだ。2005年にそれまでの民放テレビ局を辞して、金沢大学で職を得た。当初は地域ニーズと大学の研究シーズをマッチィングする「地域連携コーディネーター」という職だった。その後、「特任教授」に任命され、講義を担当すると、途端に「先生」と呼ばれるようになった。民間企業で働いていた身とすると、「先生」と呼ばれこそばゆい思いをしたのものだ。そして、「先生」に資する振る舞いや言葉遣い、教育的な指導をしなければならないと自覚するようなった。「先生」という言葉には社会の期待感が込められていると実感した。 もう一度、選挙戦を振り返ってみる。和田氏は小松製作所に入社し、2005年の市長選に初挑戦し現職に敗れ、2009年に当選を果たした。今回は4期を目指していた。失政もなく、69歳は「まだいける」という年齢だろう。公立小松大学の設立、日本遺産「小松の石文化」の登録(2016年)や内閣府「SDGs未来都市」の選定(2019年)など、ある意味で順風満帆で迎えた市長選だった。新人の宮橋勝栄氏は41歳。大手ドラッグストア「クスリのアオキ」など経て、2011年の小松市議選に初当選。2期目の2017年に市長選に立候補して和田氏に敗れ、今回は再挑戦だった。

もう一度、選挙戦を振り返ってみる。和田氏は小松製作所に入社し、2005年の市長選に初挑戦し現職に敗れ、2009年に当選を果たした。今回は4期を目指していた。失政もなく、69歳は「まだいける」という年齢だろう。公立小松大学の設立、日本遺産「小松の石文化」の登録(2016年)や内閣府「SDGs未来都市」の選定(2019年)など、ある意味で順風満帆で迎えた市長選だった。新人の宮橋勝栄氏は41歳。大手ドラッグストア「クスリのアオキ」など経て、2011年の小松市議選に初当選。2期目の2017年に市長選に立候補して和田氏に敗れ、今回は再挑戦だった。