☆「あたりめ」がほろ苦く感じるとき

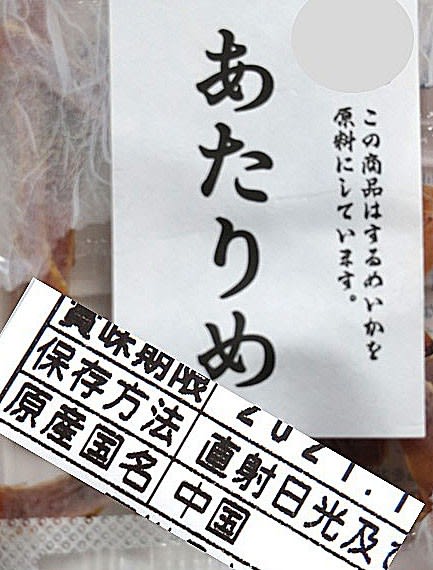

先日金沢市内のス-パーで酒のつまみにと思い、「あたりめ」を買った。パッケージには「この商品はするめいかを原料にしています」と書かれてあり、丁寧 な商品づくりをしているとの印象だった。ところが、裏面を見ると、「原産国名」が「中国」とある=写真・上=。複雑な思いを抱きながら、あたりめを噛みしめた。

な商品づくりをしているとの印象だった。ところが、裏面を見ると、「原産国名」が「中国」とある=写真・上=。複雑な思いを抱きながら、あたりめを噛みしめた。

日本海のスルメイカの漁場は大和堆だ。日本のEEZ(排他的経済水域)なのだが、中国漁船が大挙押しかけ、能登半島などから出漁する日本漁船に打撃を与えている。日本側はスルメイカのイカ釣り漁の漁期を6月から12月と定めているが、日本の漁船に先回りして、中国漁船は4月から大和堆などに入り込んで漁場を荒らしているのだ。

この中国漁船による違法操業での漁獲は15万㌧(2020年)と国立研究開発法人水産研究・教育機構は推測している。これは、日本漁船による2019年の漁獲量の10倍以上に当たる(2020年10月15日付・日刊水産経済新聞Web版)。日本のイカ釣り漁とは違って、中国漁船は大きな網を2隻の船が対になって引っ張る「二艘曳き」と一網打尽の漁法だ。

北朝鮮海域に中国漁船が集まるのは、中国の漁業者が北朝鮮から漁業許可証を購入しているからだと言われる。これまで北朝鮮は国連海洋法条約の締約国ではないことをタテにEEZ内で違法操業を繰り返してきた。中国漁船はその「権利」も購入したとの勝手解釈なのだろう、北に取って代わってEEZでの違法操業を行っている。そもそも、北の核実験に対応した2017年の国連制裁決議には漁業権の取引も含まれ、買い取りそものが違反なのだが。

北朝鮮海域に中国漁船が集まるのは、中国の漁業者が北朝鮮から漁業許可証を購入しているからだと言われる。これまで北朝鮮は国連海洋法条約の締約国ではないことをタテにEEZ内で違法操業を繰り返してきた。中国漁船はその「権利」も購入したとの勝手解釈なのだろう、北に取って代わってEEZでの違法操業を行っている。そもそも、北の核実験に対応した2017年の国連制裁決議には漁業権の取引も含まれ、買い取りそものが違反なのだが。

水産庁の漁業取締船と海上保安庁の巡視船が大和堆を中心に見回りを行っているが、水

産庁が中国漁船に対して行った2020年の退去警告数は延べ4393隻と発表している。仮に中国漁船を800隻とカウントすれば、1隻当たり5回以上も警告を発していることになる。中国漁船がこれ以上増えれば、水産庁と海上保安庁の対応能力が追い付かなくなるのではないだろうか。(※写真・下はEEZ内の違法操業船に放水措置を行う水産庁漁業取締船=水産庁公式ホームページより)スルメイカを中国から輸入して製造した「あたりめ」だ。そう考えながら噛みしめるとほろ苦さを感じる。中国産のスルメイカがすべて違法と言っているわけではない。

下はドロ沼ではあるが、清らかで美しく咲く姿に、いにしえより人々は自らの人生を想いながら「蓮の如く人生の花を咲かせたい」と願ってきたのだろう。金沢駅前のビルに囲まれた「蓮池」でも、山のふもとの寺院の池であっても、ハスの存在感には変わりなく、時空を超えた趣があった。

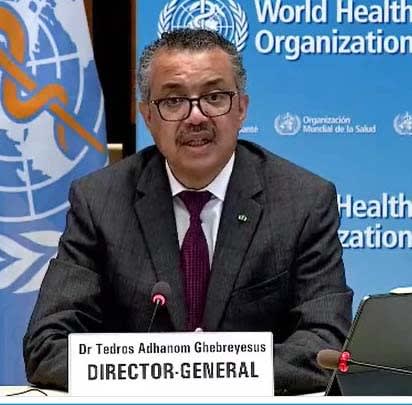

下はドロ沼ではあるが、清らかで美しく咲く姿に、いにしえより人々は自らの人生を想いながら「蓮の如く人生の花を咲かせたい」と願ってきたのだろう。金沢駅前のビルに囲まれた「蓮池」でも、山のふもとの寺院の池であっても、ハスの存在感には変わりなく、時空を超えた趣があった。 テドロス氏の心境の変化を知りたくなり、WHO公式ホームページで会見内容をチェックする。このような一文だった。「 I agree that finding the origins of this virus is a scientific exercise that must be kept free from politics.For that to happen, we expect China to support this next phase of the scientific process by sharing all relevant data in a spirit of transparency. 」。以下意訳。このウイルスの起源を発見することが政治と切り離して行う、科学的な実証作業であることは言うまでもない。そのためには、中国が透明性の精神をもってすべての関連データを共有し、科学プロセスの次の段階を支援してくれることを期待する。

テドロス氏の心境の変化を知りたくなり、WHO公式ホームページで会見内容をチェックする。このような一文だった。「 I agree that finding the origins of this virus is a scientific exercise that must be kept free from politics.For that to happen, we expect China to support this next phase of the scientific process by sharing all relevant data in a spirit of transparency. 」。以下意訳。このウイルスの起源を発見することが政治と切り離して行う、科学的な実証作業であることは言うまでもない。そのためには、中国が透明性の精神をもってすべての関連データを共有し、科学プロセスの次の段階を支援してくれることを期待する。 フランスが苛立っているニュースをもう一つ。報道機関がコストをかけてニュースや情報を発掘する。ところが、「プラットフォーマー」であるIT大手はメディアのニュースを「ただ見せ」して広告ビジネスで稼いでいる。AFP通信(7月14日付・日本語)によると、フランスの競争評議会(公正取引委員会)は今月13日、EUの著作権規則に基づいたニュースコンテンツ使用料をめぐり、メディア企業との「誠実な交渉」を怠ったとして、アメリカのIT大手「グーグル」に5億ユーロ(650億円)の制裁金を科すと発表した。(※写真はフランス競争評議会の公式ホームページより)

フランスが苛立っているニュースをもう一つ。報道機関がコストをかけてニュースや情報を発掘する。ところが、「プラットフォーマー」であるIT大手はメディアのニュースを「ただ見せ」して広告ビジネスで稼いでいる。AFP通信(7月14日付・日本語)によると、フランスの競争評議会(公正取引委員会)は今月13日、EUの著作権規則に基づいたニュースコンテンツ使用料をめぐり、メディア企業との「誠実な交渉」を怠ったとして、アメリカのIT大手「グーグル」に5億ユーロ(650億円)の制裁金を科すと発表した。(※写真はフランス競争評議会の公式ホームページより) 曲川が氾濫し、長野市の新幹線車両センターで10編成の北陸新幹線車両が水につかった。雪に強い北陸新幹線は案外にも雨にはもろかった。その想いが残った。

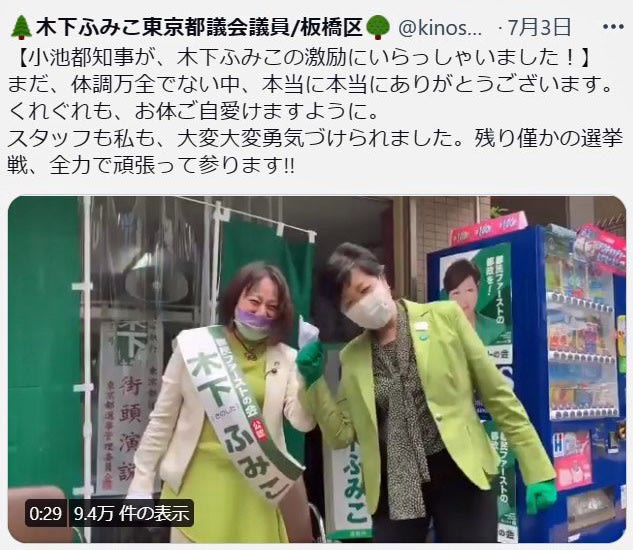

曲川が氾濫し、長野市の新幹線車両センターで10編成の北陸新幹線車両が水につかった。雪に強い北陸新幹線は案外にも雨にはもろかった。その想いが残った。 さっそく、都議会議会局広報課の公式サイトをチェックする。「各会派等の構成(7月6日現在)」の欄には、確かに「無所属(SDGs 東京)」と記載されている。1人会派だ。しかし、「各会派等の連絡先」は11会派のうち、SDGs 東京だけが空欄となっている。何かやましさでもあるのかと勘繰ってしまう。後ろめたさがないのであれば堂々と連絡先を表記すればよいのではいか。

さっそく、都議会議会局広報課の公式サイトをチェックする。「各会派等の構成(7月6日現在)」の欄には、確かに「無所属(SDGs 東京)」と記載されている。1人会派だ。しかし、「各会派等の連絡先」は11会派のうち、SDGs 東京だけが空欄となっている。何かやましさでもあるのかと勘繰ってしまう。後ろめたさがないのであれば堂々と連絡先を表記すればよいのではいか。 人が政策を具体的に示さないと、環境や社会、経済に問題意識を持ちながらSDGsに取り組んでいる人たちはこのネーミングに納得しないだろう。その説明がなければ、「SDGs」を借用しただけの会派ということになる。もっと厳しく言えば、SDGsを愚弄する行為ではないだろうか。

人が政策を具体的に示さないと、環境や社会、経済に問題意識を持ちながらSDGsに取り組んでいる人たちはこのネーミングに納得しないだろう。その説明がなければ、「SDGs」を借用しただけの会派ということになる。もっと厳しく言えば、SDGsを愚弄する行為ではないだろうか。 払うようにロシア側に申し入れを行うとともに、わが国周辺におけるロシア軍の活動を関心を持って注視していることを伝達をいたしました。わが国周辺において、演習や訓練を含めたロシア軍の活動が活発化する傾向にあります」

払うようにロシア側に申し入れを行うとともに、わが国周辺におけるロシア軍の活動を関心を持って注視していることを伝達をいたしました。わが国周辺において、演習や訓練を含めたロシア軍の活動が活発化する傾向にあります」 問題は根深い。木下氏は取材に「2日が免停期間の最終日で(免停期間が終わっていると思い)運転しても大丈夫だと思っていた。申し訳ない」と話した(7月5日付・産経新聞Web版)。ところが、都議選で木下氏と同じ板橋区で東京維新の会から出馬し落選した候補者がツイッター(7月5日付)でこう記している。「大事な点なので記載しておく。告示日直前の6月21日に志村坂上でご自身が街宣車を運転しているのを、私はハッキリと見た。私は自分の街宣車のマイクでご挨拶をしたが無視されたので、良く記憶している」

問題は根深い。木下氏は取材に「2日が免停期間の最終日で(免停期間が終わっていると思い)運転しても大丈夫だと思っていた。申し訳ない」と話した(7月5日付・産経新聞Web版)。ところが、都議選で木下氏と同じ板橋区で東京維新の会から出馬し落選した候補者がツイッター(7月5日付)でこう記している。「大事な点なので記載しておく。告示日直前の6月21日に志村坂上でご自身が街宣車を運転しているのを、私はハッキリと見た。私は自分の街宣車のマイクでご挨拶をしたが無視されたので、良く記憶している」 た。四女らは特別抗告していたが、最高裁は今月2日付で退ける決定をした。これにより、松本元死刑囚の遺骨は次女に引き渡すとした決定が確定した(7月5日付・テレビ朝日ニュースWeb版)。

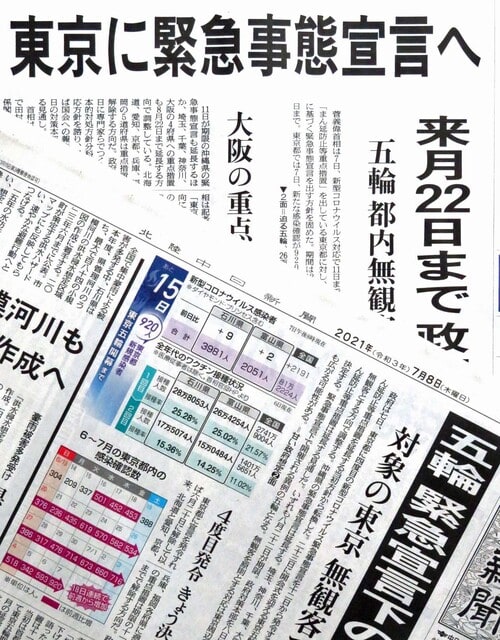

た。四女らは特別抗告していたが、最高裁は今月2日付で退ける決定をした。これにより、松本元死刑囚の遺骨は次女に引き渡すとした決定が確定した(7月5日付・テレビ朝日ニュースWeb版)。 抗議の論点は主に2つ。日本と海外のメディアの取材陣にはソーシャルディスタンス(2㍍以上)を守り、ワクチン接種をしてマスクを着用することが前提となっている。しかし、日本人記者には自由な取材が認められているのに、海外メディアの記者には観客へのインタビューや都内での取材が制約される。こうした取材制限は不公平で、外国人記者を標的にした行き過ぎた規制だ。また、スマートフォンの位置情報(GPS)をオンにして知らせることになっているが、このGPS情報がどのように使われるのか不安があり、報道の自由が阻害されないよう、メディア側にもアプリの使われ方を検証する機会を与えよと求めている。

抗議の論点は主に2つ。日本と海外のメディアの取材陣にはソーシャルディスタンス(2㍍以上)を守り、ワクチン接種をしてマスクを着用することが前提となっている。しかし、日本人記者には自由な取材が認められているのに、海外メディアの記者には観客へのインタビューや都内での取材が制約される。こうした取材制限は不公平で、外国人記者を標的にした行き過ぎた規制だ。また、スマートフォンの位置情報(GPS)をオンにして知らせることになっているが、このGPS情報がどのように使われるのか不安があり、報道の自由が阻害されないよう、メディア側にもアプリの使われ方を検証する機会を与えよと求めている。 尹氏が出馬表明の舞台に選んだのが尹奉吉記念館だったことに注目した。朝鮮独立運動家、尹奉吉(ユン・ボンギル)の碑が金沢市の野田山墓地にある。尹奉吉は日本が朝鮮半島を統治していた1932年4月29日、中国・上海の日本人街で行われていた天長節(天皇誕生日)の行事に、手榴弾を投げ込んで、日本軍の首脳らを死傷させ、軍法会議で死刑判決となった。その後、陸軍第9師団の駐屯地(金沢市)に身柄が移管され、その年の12月19日に銃殺刑に処せられた(Wikipedia「尹奉吉」)。戦後、韓国では「尹奉吉義士」と称され、野田山には在日韓国民団県本部が建立した記念碑がある=写真=。

尹氏が出馬表明の舞台に選んだのが尹奉吉記念館だったことに注目した。朝鮮独立運動家、尹奉吉(ユン・ボンギル)の碑が金沢市の野田山墓地にある。尹奉吉は日本が朝鮮半島を統治していた1932年4月29日、中国・上海の日本人街で行われていた天長節(天皇誕生日)の行事に、手榴弾を投げ込んで、日本軍の首脳らを死傷させ、軍法会議で死刑判決となった。その後、陸軍第9師団の駐屯地(金沢市)に身柄が移管され、その年の12月19日に銃殺刑に処せられた(Wikipedia「尹奉吉」)。戦後、韓国では「尹奉吉義士」と称され、野田山には在日韓国民団県本部が建立した記念碑がある=写真=。