★「ヒロマシの祈り」とオリンピック憲章

前回のブログの続き。8月6日はオリンピック期間中であるが、1945年に広島に原爆が投下された日でもある。3日後の9日は長崎にも投下された。6日と9日は日本では平和の祈り日であると同時に、核兵器全面禁止と廃絶を求める運動が活発になる日でもある。

NHKニュースWeb版(8月2日付)によると、広島市の松井市長はIOCのバッハ会長に書簡を送り、(原爆が投下された8月6日午前8時15分に)選手村などで黙とうを呼びかけてほしいと求めていた。これに対し、2日午後、IOCから、黙とうを呼びかけるなどの対応はとらないといった返答が広島市にあった。その理由についてIOCは「歴史の痛ましい出来事や様々な理由で亡くなった人たちに思いをはせるプログラムを8日の閉会式の中に盛り込んでおり、広島市のみなさんの思いもこの場で共有したい」と説明している。

バッハ会長は7月16日午後、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に献花している。では、なぜ、「6日の黙とう」を避けたのか。以下憶測である。オリンピック憲章に違反すると、IOCは判断したのだろう。憲章の50条2項ではこう記されている。「No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas.」(オリンピックの用地、競技会場、またはその他の区域では、いかなる種類のデモンストレーションも、 あるいは政治的、 宗教的、 人種的プロパガンダも許可されない)。この「いかなる種類のデモンストレーション」に相当する行為としてみなされるとの判断ではないだろうか。

バッハ会長は7月16日午後、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に献花している。では、なぜ、「6日の黙とう」を避けたのか。以下憶測である。オリンピック憲章に違反すると、IOCは判断したのだろう。憲章の50条2項ではこう記されている。「No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas.」(オリンピックの用地、競技会場、またはその他の区域では、いかなる種類のデモンストレーションも、 あるいは政治的、 宗教的、 人種的プロパガンダも許可されない)。この「いかなる種類のデモンストレーション」に相当する行為としてみなされるとの判断ではないだろうか。

オリンピックにおける黙とうが原爆投下を否定するデモンストレーションとみなされるとの解釈だ。原爆投下に関する歴史認識には、日本とアメリカでいまだに隔たりがある。アメリカでは「原爆投下によって戦争を終えることができた」と正当化する意識がいまもある。アメリカの世論調査機関「ピュー・リサーチセンター」の調査(2015年)では、65歳以上の70%が「正当だった」と答え、18歳から29歳の若者も「正当だった」との答えは47%だった(2020年8月21日付・ロイター通信Web版日本語)。2016年5月28日、当時のアメリカ大統領のオバマ氏は歴代大統領として初めて原爆死没者慰霊碑を訪れて献花した。ただ、アメリカ国内の反対世論を意識して、「謝罪はしない」と事前に公言していた。

また、原爆投下についての中国側の論調もはっきりしている。「長年にわたり、日本は第二次世界大戦、特に原子爆弾の被害者であると自らを位置づけてきたが、原子爆弾を投下されることになった歴史的背景について触れることはほとんどなかった」(2020年8月7日付・人民網日本語)

上記のようなアメリカや中国の論調があるなかで、IOCとしては広島市長のメッセ-ジに応じることをためらったのだろう。IOCは代案として8日の閉会式で「歴史の痛ましい出来事や様々な理由で亡くなった人たちに思いをはせるプログラム」を設けるという。どのような内容なのか注目したい。

(※写真は、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に献花するIOCのバッハ会長=7月16日付・AFP通信Web版動画より)

⇒3日(火)午後・金沢の天気 くもり

この掛け軸に合う花を探すと、真っ白なムクゲの花、ギオンマモリがちょうど咲いていた。日差しを浴びて、純白に輝く様子がまるで夏雲のようなイメージだったので 、唐銅の花入れに挿した。

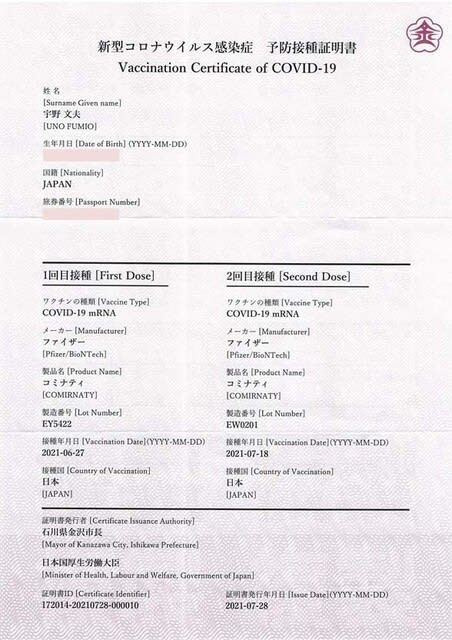

この掛け軸に合う花を探すと、真っ白なムクゲの花、ギオンマモリがちょうど咲いていた。日差しを浴びて、純白に輝く様子がまるで夏雲のようなイメージだったので 、唐銅の花入れに挿した。 先日26日のブログで取り上げた「ワクチンパスポート(予防接種証明書)」がきのう自宅に郵送で届いた=写真・上=。これを入国時に提示すると、隔離措置などが免除される。このパスポートが通用するのは現在、ドイツ、イタリア、オーストリア、ポーランド、香港など12の国・地域。外務省は相手国の確認を取り、範囲を広げている(外務省公式ホームページ)。パスポートの申請を思い立ったのは、ワクチンの2回接種を終えた知人たちと海外旅行に行こうかとオンランでやりとりをしたことがきっかけだった。それは、コロナ禍でのニューノーマル(新常態)に息苦しさを感じ始め、何かで突破したいとの単純な動機だったのかもしれない。

先日26日のブログで取り上げた「ワクチンパスポート(予防接種証明書)」がきのう自宅に郵送で届いた=写真・上=。これを入国時に提示すると、隔離措置などが免除される。このパスポートが通用するのは現在、ドイツ、イタリア、オーストリア、ポーランド、香港など12の国・地域。外務省は相手国の確認を取り、範囲を広げている(外務省公式ホームページ)。パスポートの申請を思い立ったのは、ワクチンの2回接種を終えた知人たちと海外旅行に行こうかとオンランでやりとりをしたことがきっかけだった。それは、コロナ禍でのニューノーマル(新常態)に息苦しさを感じ始め、何かで突破したいとの単純な動機だったのかもしれない。 このワクチンパスポートを手にして、世界への移動の自由を確保したとの気持ちがあったが、それもつかの間、ニュースを見て、さらなる「コロナの障壁」を知ることになる。BBCニュースWeb版(30日付)は「Coronavirus: Israel to give third jab to people aged over 60」の見出し=写真・下=で、イスラエルでは8月1日から60歳以上の市民を対象に、ファイザー製のワクチンの3回目接種を開始すると伝えている。記事によると、時間が経つにつれて免疫力が低下することから、5ヵ月前に2回目の接種を受けた60歳以上の市民を対象に3回目の接種を順次行う。

このワクチンパスポートを手にして、世界への移動の自由を確保したとの気持ちがあったが、それもつかの間、ニュースを見て、さらなる「コロナの障壁」を知ることになる。BBCニュースWeb版(30日付)は「Coronavirus: Israel to give third jab to people aged over 60」の見出し=写真・下=で、イスラエルでは8月1日から60歳以上の市民を対象に、ファイザー製のワクチンの3回目接種を開始すると伝えている。記事によると、時間が経つにつれて免疫力が低下することから、5ヵ月前に2回目の接種を受けた60歳以上の市民を対象に3回目の接種を順次行う。 の報道によると、男子テニスのノバク・ジョコビッチ選手(セルビア)は酷暑を避けるために試合開始時間の変更を求めた。ラグビー7人制女子に出場するイロナ・マー選手(アメリカ)は「冷たいタオルを使ったり、アイスキャンディーを食べたりするなど、栄養士とトレーナーが何とか体を冷やす方法を考えている」と暑さ対策について語った。

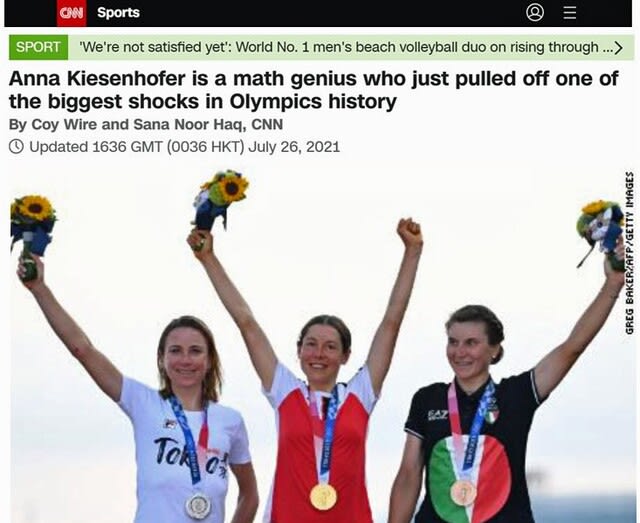

の報道によると、男子テニスのノバク・ジョコビッチ選手(セルビア)は酷暑を避けるために試合開始時間の変更を求めた。ラグビー7人制女子に出場するイロナ・マー選手(アメリカ)は「冷たいタオルを使ったり、アイスキャンディーを食べたりするなど、栄養士とトレーナーが何とか体を冷やす方法を考えている」と暑さ対策について語った。 CNNニュースWeb版(27日付)も「スーパースター」の存在を伝えている=写真=。「Anna Kiesenhofer is a math genius who just pulled off one of the biggest shocks in Olympics history」(意訳:金メダリストのアンナ・キーゼンホファー選手は数学の天才、オリンピック史上最大級の大番狂わせを演じた)

CNNニュースWeb版(27日付)も「スーパースター」の存在を伝えている=写真=。「Anna Kiesenhofer is a math genius who just pulled off one of the biggest shocks in Olympics history」(意訳:金メダリストのアンナ・キーゼンホファー選手は数学の天才、オリンピック史上最大級の大番狂わせを演じた) オリンピック競技で卓球と言えば中国というイメージだが、混合ダブルスで水谷隼・伊藤美誠選手がその「チャイナの壁」を突破して、日本の卓球界に初の金メダルをもたらした。新聞各紙は、「ついに王国、中国の壁を超えた」(7月27日付・朝日新聞)、「ついに、卓球王国・中国の牙城を崩した」(同・読売新聞)などと掲載している。

オリンピック競技で卓球と言えば中国というイメージだが、混合ダブルスで水谷隼・伊藤美誠選手がその「チャイナの壁」を突破して、日本の卓球界に初の金メダルをもたらした。新聞各紙は、「ついに王国、中国の壁を超えた」(7月27日付・朝日新聞)、「ついに、卓球王国・中国の牙城を崩した」(同・読売新聞)などと掲載している。 解説者はコメントしていた。長嶋氏は2004年のアテネオリンピックの野球日本代表の監督に就いていたが、予選後に脳梗塞で倒れた。代わりに中畑清ヘッドコーチが指揮を執ったが、長嶋氏にとっては、五輪出場が長年の夢だったのかもしれない、と。

解説者はコメントしていた。長嶋氏は2004年のアテネオリンピックの野球日本代表の監督に就いていたが、予選後に脳梗塞で倒れた。代わりに中畑清ヘッドコーチが指揮を執ったが、長嶋氏にとっては、五輪出場が長年の夢だったのかもしれない、と。 聴体験」として、見るだけではなく、アスリートの肉体に接近することで競技の醍醐味をよりリアルに感じとることができるようだ。楽しみだ。

聴体験」として、見るだけではなく、アスリートの肉体に接近することで競技の醍醐味をよりリアルに感じとることができるようだ。楽しみだ。 東京オリンピックは開会式が4日後に迫っているが、開会式のセレモニー楽曲を担当する作曲家グループの1人が急きょ辞任するというハプニングに見舞われている。大会組織委員会は19日、ミュージシャンの小山田圭吾氏について、過去に雑誌のインタビューで明かした学生時代のいじめの告白をめぐり、本人から辞任の申し出があり受理したと発表した(7月20日付・NHKニュースWeb版)。イギリスのBBCニュースWeb版(7月20日付)も「Composer Keigo Oyamada resigns over bullying at school」の見出しで発信している=写真=。小山田氏は52歳、20数年も前に雑誌で語った「bullying at school」(学校でのいじめ)でなぜ辞任しなければならなかったのか、その背景は何か。

東京オリンピックは開会式が4日後に迫っているが、開会式のセレモニー楽曲を担当する作曲家グループの1人が急きょ辞任するというハプニングに見舞われている。大会組織委員会は19日、ミュージシャンの小山田圭吾氏について、過去に雑誌のインタビューで明かした学生時代のいじめの告白をめぐり、本人から辞任の申し出があり受理したと発表した(7月20日付・NHKニュースWeb版)。イギリスのBBCニュースWeb版(7月20日付)も「Composer Keigo Oyamada resigns over bullying at school」の見出しで発信している=写真=。小山田氏は52歳、20数年も前に雑誌で語った「bullying at school」(学校でのいじめ)でなぜ辞任しなければならなかったのか、その背景は何か。 生活スタイルが広がっていた。このため、ガソリン需要が減り、一時120円台だったと記憶している。このところ価格が反転しているが、今後どうなるのか

生活スタイルが広がっていた。このため、ガソリン需要が減り、一時120円台だったと記憶している。このところ価格が反転しているが、今後どうなるのか