★「眞子さま年内結婚」というブーメラン

不遜な言い方になるかもしれないが、皇室という環境は「世間知らず」ということではないだろうか。「世間」、いわゆる実社会での経験値がほとんどない。 秋篠宮殿下はそうした「世間知らず」を嫌ったのだろう、3人の子どもたちの教育も既定路線の学習院ではなく、なるべく世間の風に当たるように自由に育てた。ところが、殿下の意に反して、「世間知らず」がブーメランのごとく返ってきた。

けさの読売新聞は「眞子さま年内結婚」と一面で報じ、他紙も夕刊でこのニュースを追いかけている=写真=。読売の記事は以下。秋篠宮家の長女眞子さま(29)が婚約の内定している小室圭さん(29)と年内に結婚されることが複数の関係者への取材でわかった。婚約や結婚の儀式は行わない方向で調整されている。儀式を行わずに結婚されれば、戦後の皇室で初めてとなる。関係者によると、秋篠宮さまは結婚を認められており、お二人は年内 に婚姻届を自治体に提出される。ただ、新型コロナウイルス感染状況によっては来年にずれ込む可能性もある。

に婚姻届を自治体に提出される。ただ、新型コロナウイルス感染状況によっては来年にずれ込む可能性もある。

上記の記事にあるように、婚約や結婚の儀式は行わない。憲法第88条では「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」と定めている。国会の決議が必要なのだ。ちなみに、令和3年度の皇族費の総額は2億6900万円(宮内庁公式ホームページより)。儀式を行わないのは、眞子さま問題が国会で議論されるのを避けるためだろう。これを判断したのは誰か。

皇室がもっとも恐れているのは国際世論ではないだろうか。お二人の結婚に皇室が反対すれば、相思相愛のお二人の結婚を許さない日本の皇室は前近代的だ、そして日本の旧態依然とした姿だ、と世界のメディアが騒ぎ出す。問題は小室氏側にあったとしても、この批判は日本にとても不名誉なことになりかねない。おそらく眞子さまは皇籍離脱され、小室氏とアメリカで暮らすことになるだろう。「王室引退」を宣言したイギリスのヘンリー王子とメーガン妃はアメリカのカリフォルニア州サンタバーバラに住む。眞子さまと小室圭氏と合わせて2組のカップルは、アメリカメディアの格好の取材ネタになる。

それはさておき、やはり小室問題は後々に残る。まずは小室氏の人柄だ。ことし4月8日、小室圭氏が母と元婚約者男性の金銭トラブルについて記したA4用紙28枚の文書を発表した。小室文書では「録音」についての記述が何か所も出てくる。たとえば、2012年9月の実母と婚約者男性の婚約破棄に関わる記載では、13㌻と19㌻の「脚注」に「元婚約者の方の『返してもらうつもりはなかった』というご発言を録音したデータが存在します」「このやりとりについては私自身同席していて聞いています。又、録音しているので、元婚約者の方が『返してもらうつもりはなかった』とおっしゃったことは確認できています」と記している。

以下憶測だ。小室氏は物的証拠を求める録音マニアなのだろう。ありていに言えば、「隠し録り」だ。こうした「隠し録り」や「隠し撮り」マニアの人物はデータをかざしながら、「ウソつくな、証拠がある」と相手を追いつめるタイプだ。おそらく、眞子さまとのこれまでの電話のやりとりなど膨大な音声データが蓄積されている。眞子さまをコントロールするために使われるのではないだろうか。

もう一つ。『週刊文春』(4月29日号)が報じた「小室圭さん母 『年金詐取』計画 口止めメール」の記事だ。小室圭氏の母親が2002年に亡くなった夫(公務員)の遺族年金を受給するため、2010年に知り合った婚約者に内縁関係を秘するよう依頼したというメールの暴露だった。遺族年金は再婚または内縁関係になると受給資格を失うのが決まりなので、「これは年金詐取ではないか」と文春は問題提起した。

不正受給の工作を疑わせる母親のメールなどについて、遺族年金を管轄する厚労省は警察と連携して犯罪性があれば立証してほしい。皇室に関わる案件を理由にした忖度はむしろ国民の反感を招く。

⇒1日(水)夜・金沢の天気 あめ

話は変わるが、日経新聞Web版(8月30日付)のニュース。パラリンピックに合わせて来日しているフランスのソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣は30日、都内で記者会見を開き、2024年パリ五輪・パラリンピックは「オリンピックとパラリンピックの垣根を取り払う大会にする」と述べた。大会ボランティアの6%を障がい者にする考えを示し、あらゆる人々の社会参画の必要性を強調した。(※写真はソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣=在日フランス大使館公式ホームページより)

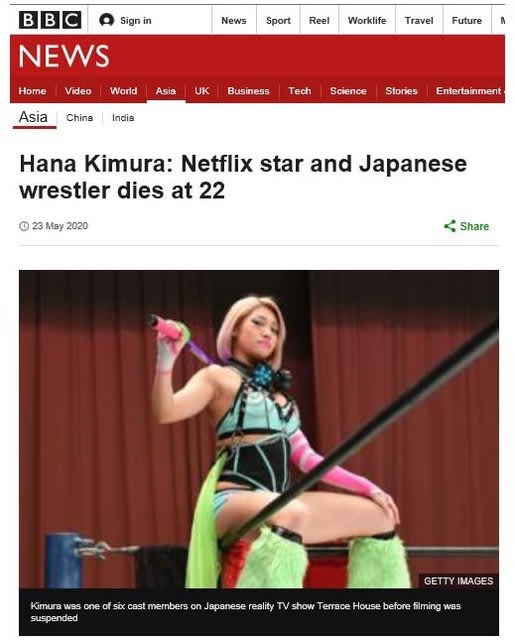

話は変わるが、日経新聞Web版(8月30日付)のニュース。パラリンピックに合わせて来日しているフランスのソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣は30日、都内で記者会見を開き、2024年パリ五輪・パラリンピックは「オリンピックとパラリンピックの垣根を取り払う大会にする」と述べた。大会ボランティアの6%を障がい者にする考えを示し、あらゆる人々の社会参画の必要性を強調した。(※写真はソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣=在日フランス大使館公式ホームページより) 侮辱罪を巡っては、フジテレビが放映したリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)=写真=が記憶に新しい。警視庁は侮辱罪の公訴時効(1年)までに、ツイッターで複数回の投稿があったアカウントの中から2人の男を書類送検した。このうち、大阪府の20代の男は女性のツイッターアカウントに「性格悪いし、生きてる価値あるのかね」「いつ死ぬの?」などと投稿を繰り返した。東京区検は3月30日、この男を侮辱罪で略式起訴した。東京簡裁は同日、男に科料9000円の略式命令を出し、即日納付された。男はこれ以上罪を問われることはなかった。

侮辱罪を巡っては、フジテレビが放映したリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)=写真=が記憶に新しい。警視庁は侮辱罪の公訴時効(1年)までに、ツイッターで複数回の投稿があったアカウントの中から2人の男を書類送検した。このうち、大阪府の20代の男は女性のツイッターアカウントに「性格悪いし、生きてる価値あるのかね」「いつ死ぬの?」などと投稿を繰り返した。東京区検は3月30日、この男を侮辱罪で略式起訴した。東京簡裁は同日、男に科料9000円の略式命令を出し、即日納付された。男はこれ以上罪を問われることはなかった。 言論仲裁法の改正法案に対して、国際ジャーナリスト連盟(IFJ、本部ブリュッセル)は公式ホームページ(8月21日付)で「South Korea: Concerns over media law amendment」との見出しで韓国政府への懸念を表明。また、韓国に拠点を置く外国メディアの組織「ソウル外信記者クラブ(SFCC)」は20日、「『フェイクニュースの被害から救済する制度が必要』との大義名分には共感するが、民主社会における基本権を制約する恐れがある」と声明を出している(8月21日付・朝鮮日報Web版日本語)。

言論仲裁法の改正法案に対して、国際ジャーナリスト連盟(IFJ、本部ブリュッセル)は公式ホームページ(8月21日付)で「South Korea: Concerns over media law amendment」との見出しで韓国政府への懸念を表明。また、韓国に拠点を置く外国メディアの組織「ソウル外信記者クラブ(SFCC)」は20日、「『フェイクニュースの被害から救済する制度が必要』との大義名分には共感するが、民主社会における基本権を制約する恐れがある」と声明を出している(8月21日付・朝鮮日報Web版日本語)。 が再開される。解説者のコメントによると、車いすラグビーは「マーダーボール」、殺人球技といわれるほど激しくぶつかり合う。

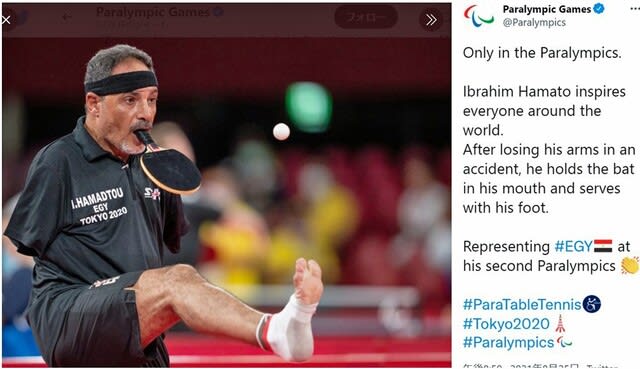

が再開される。解説者のコメントによると、車いすラグビーは「マーダーボール」、殺人球技といわれるほど激しくぶつかり合う。 25日の卓球・男子シングルスも感動的だった。エジプトのイブラヒム・ハマト選手は両腕の肘から先が欠損しているので、口にラケットをくわえ、ボールを打つ。サーブ時は足全体を大きく振り上げ、足の指でつかんだ球を上にトスする。首と身体を左右に大きく振りながらラリーを続け、強烈なレシーブを決める。10歳の時に列車事故に遭い、障害を負った。「人に不可能はない」。人はここまでできると教えてくれているようで衝撃的な感動だった。

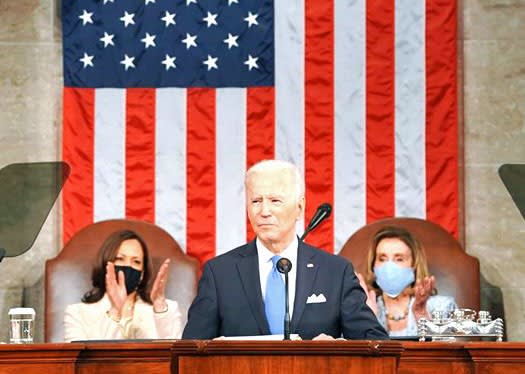

25日の卓球・男子シングルスも感動的だった。エジプトのイブラヒム・ハマト選手は両腕の肘から先が欠損しているので、口にラケットをくわえ、ボールを打つ。サーブ時は足全体を大きく振り上げ、足の指でつかんだ球を上にトスする。首と身体を左右に大きく振りながらラリーを続け、強烈なレシーブを決める。10歳の時に列車事故に遭い、障害を負った。「人に不可能はない」。人はここまでできると教えてくれているようで衝撃的な感動だった。 アメリカの世論がこれほど動くのも、歴代政権が支援してきたアフガンの民主政権を守れなかったのではないかとの国民の評価が分かれ、一方で、アメリカ軍と協力するはずの民主政権の「自主防衛」の有り様が問われた。このニュースは世界中に流れた。ロシア通信は16日、アフガンのガニ大統領が、車4台とヘリコプターに現金を詰め込んで同国を脱出したと伝えた。在アフガニスタンのロシア大使館広報官の話としている(同・共同通信Web版)。多額の現金に関してはフェイクニュースとの見方があるものの、軍の総司令官でもある大統領が抵抗勢力と戦わずして高跳びしたことは事実である。言うならば「無血開城」。これでは、アメリカ軍も手出しようがない。

アメリカの世論がこれほど動くのも、歴代政権が支援してきたアフガンの民主政権を守れなかったのではないかとの国民の評価が分かれ、一方で、アメリカ軍と協力するはずの民主政権の「自主防衛」の有り様が問われた。このニュースは世界中に流れた。ロシア通信は16日、アフガンのガニ大統領が、車4台とヘリコプターに現金を詰め込んで同国を脱出したと伝えた。在アフガニスタンのロシア大使館広報官の話としている(同・共同通信Web版)。多額の現金に関してはフェイクニュースとの見方があるものの、軍の総司令官でもある大統領が抵抗勢力と戦わずして高跳びしたことは事実である。言うならば「無血開城」。これでは、アメリカ軍も手出しようがない。 連合軍がアフガンへの空爆を始め、タリバン政権は崩壊。大規模な捜索にもかかわらず、ビン・ラディンを捕捉できなかった。10年後の2011年5月2日、隣国パキスタンに逃げ込んでいたビン・ラディンの潜伏先をアメリカ軍特殊部隊が探し出して殺害している。

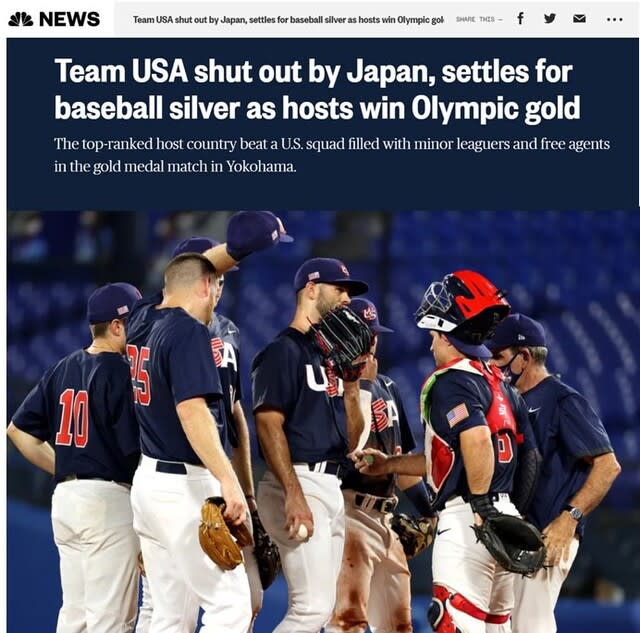

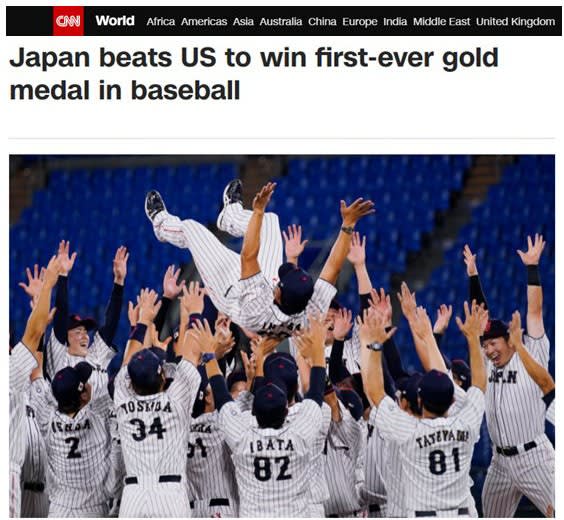

連合軍がアフガンへの空爆を始め、タリバン政権は崩壊。大規模な捜索にもかかわらず、ビン・ラディンを捕捉できなかった。10年後の2011年5月2日、隣国パキスタンに逃げ込んでいたビン・ラディンの潜伏先をアメリカ軍特殊部隊が探し出して殺害している。 ところで、アメリカはこの試合をどう報じているのか気になった。アメリカでの放送権を独占しているNBCテレビのニュースWeb版は「Team USA shut out by Japan, settles for baseball silver as hosts win Olympic gold」との皮肉を込めた見出しで伝えている=写真・上=。ホスト国の日本チームはプロ野球球団から構成するオールスターメンバーだったが、アメリカチームは大リーグ(MLB)がシーズンを中断しなかったため、スター選手は出場しておらず、マイナーリーグやフリーエージェントの選手たちで構成されていたと報じている。

ところで、アメリカはこの試合をどう報じているのか気になった。アメリカでの放送権を独占しているNBCテレビのニュースWeb版は「Team USA shut out by Japan, settles for baseball silver as hosts win Olympic gold」との皮肉を込めた見出しで伝えている=写真・上=。ホスト国の日本チームはプロ野球球団から構成するオールスターメンバーだったが、アメリカチームは大リーグ(MLB)がシーズンを中断しなかったため、スター選手は出場しておらず、マイナーリーグやフリーエージェントの選手たちで構成されていたと報じている。 このNBCとCNNの違いはなんだろう。IOCの収入は放送権料が73%、スポンサー料が18%だ。その放送権料の50%以上をNBCが払っている。韓国・平昌冬季大会(2018年)と東京大会の合算した数字だが、NBCの供出額は21億9000万㌦だ。ちなみに、開催国の日本はNHKと民放がコンソ-シアムを組んで5億9400万㌦だ。五輪開催前の6月の投資家会議でNBCの最高経営責任者(CEO)が「the pandemic-tainted Tokyo Games “could be our most profitable Olympics in the history of the company.“」(パンデミック下での東京大会は「当社の歴史の中で最も収益性の高いオリンピックになるかもしれない」)と述べて、モラルハザードではないかと問題視されたことがある。

このNBCとCNNの違いはなんだろう。IOCの収入は放送権料が73%、スポンサー料が18%だ。その放送権料の50%以上をNBCが払っている。韓国・平昌冬季大会(2018年)と東京大会の合算した数字だが、NBCの供出額は21億9000万㌦だ。ちなみに、開催国の日本はNHKと民放がコンソ-シアムを組んで5億9400万㌦だ。五輪開催前の6月の投資家会議でNBCの最高経営責任者(CEO)が「the pandemic-tainted Tokyo Games “could be our most profitable Olympics in the history of the company.“」(パンデミック下での東京大会は「当社の歴史の中で最も収益性の高いオリンピックになるかもしれない」)と述べて、モラルハザードではないかと問題視されたことがある。 井姉妹そろって金」、北陸中日新聞は「川井 姉妹で金 梨沙子連覇」とそれぞれ一面の通し見出しだ=写真=。

井姉妹そろって金」、北陸中日新聞は「川井 姉妹で金 梨沙子連覇」とそれぞれ一面の通し見出しだ=写真=。 かどうかの確認検査となる。その効果が数値で確かめられるので、結果を心待ちにしている。

かどうかの確認検査となる。その効果が数値で確かめられるので、結果を心待ちにしている。