☆「Shame on you」渦巻くロシア非難

きょうお昼に金沢市内の回転寿し店に入った。杖を突いて店に入って来たシニアの男性と付き添いの女性2人が横の席に座った。話し声が聞こえた。「ウクライナに攻め込んで好き放題に街を壊しとる。プーチンは許せん。この杖で叩いてやりたい」と。女性は「あまり感情的になると、また咳き込むから」となだめている。もう一人の女性も「ロシアに好き勝手させて、アメリカも国連も止められんのやね」と憤っていた。ロシアのウクライナへの侵攻への市民の怒りにも似た感情に気づかされた。

メディアで連日報道されているこの侵攻は激しさを増している。ロシア軍の車列は首都キエフまで27㌔に迫り、きのう1日は同市内にあるテレビ塔などを攻撃したと報じている。テレビ塔の狙い撃ちは市民への情報通信を遮断することが目的だったのだろう。逃げ惑う市民の姿も映し出されていて、侵攻以降でウクライナから隣国ポーランドに避難した人々は41万人にものぼるという(2日付・NHKニュースWeb版)。イギリスのジョンソン首相は「ロシアは1945年以来、ヨーロッパで最大の戦争を計画している」と語った(2月20日付・BBCニュースWeb版日本語)。まさにその様相を呈している。

キエフにある日本の大使館も一時閉鎖に追い込まれている。朝日新聞Web版(2日付)によると、外務省は大使館をウクライナ西部の都市リビウに移転すると発表し、「ロシアによる侵略が拡大し、首都キエフの情勢が極度かつ急速に緊迫化した」と説明した。在留邦人は先月27日時点で120人、その多くがキエフに在住している、

キエフにある日本の大使館も一時閉鎖に追い込まれている。朝日新聞Web版(2日付)によると、外務省は大使館をウクライナ西部の都市リビウに移転すると発表し、「ロシアによる侵略が拡大し、首都キエフの情勢が極度かつ急速に緊迫化した」と説明した。在留邦人は先月27日時点で120人、その多くがキエフに在住している、

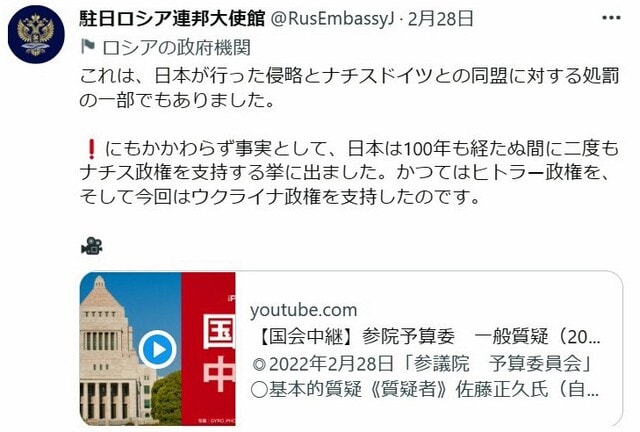

ロシアがむき出しの軍事行動の理由にあげているのが、ウクライナ政府によるロシア系住民に対する「ジェノサイド(集団殺害)」から守るために国連憲章第51条が定める自衛権を行使するとの主張だ。駐日ロシア大使館のTwitterを読むと、あからさまな表現で日本とウクライナを非難している。27日に岸田総理がロシアへの追加制裁としてプーチン大統領の資産凍結について発表した。すると、28日の駐日ロシア大使館のTwitterでは、ウクライナ政府を「ナチス」にたとえ、支援してい る日本政府を非難している。「日本は100年も経たぬ間に二度もナチス政権を支持する挙に出ました。かつてはヒトラー政権を、そして今回はウクライナ政権を支持したのです」と=写真・上=。

る日本政府を非難している。「日本は100年も経たぬ間に二度もナチス政権を支持する挙に出ました。かつてはヒトラー政権を、そして今回はウクライナ政権を支持したのです」と=写真・上=。

このTwitterには政治家も参戦している。ロシア大使館が同じく28日に「ソーシャルメディア上でロシアに対して情報戦が繰り広げられています。・・・ウクライナの民族主義者の犯罪を記録した映像や動画が、ロシアによるものであるかのように紹介されているのです」と。これに対し、河野太郎氏(元外務大臣、自民党広報本部長)は「Shame on you」(恥を知れ)と真っ向から非難のリツイートを行っている=写真・下=。庶民も政治家もロシアへの激しい怒りだ。

⇒2日(水)夜・金沢の天気 くもり

中国のケースは「人質外交」を狙っていると言えるかもしれない。NHKニュースWeb版(23日付)によると、 北京の日本大使館の職員が21日午後、北京市内で公務中に中国当局に一時的に拘束された。日本の外務省の事務次官は、中国の駐日臨時代理大使を呼んで、正当な公務中の拘束でありウィーン条約に明白に違反していると厳重な抗議を行った。これに対し、中国大使館は23日、報道官の談話を発表し「日本の外交官は中国でその地位にふさわしくない活動を行っており、中国の関係部門が法律に基づいて調査を行った。中国は日本側のいわゆる抗議を受け入れない」と反論した。

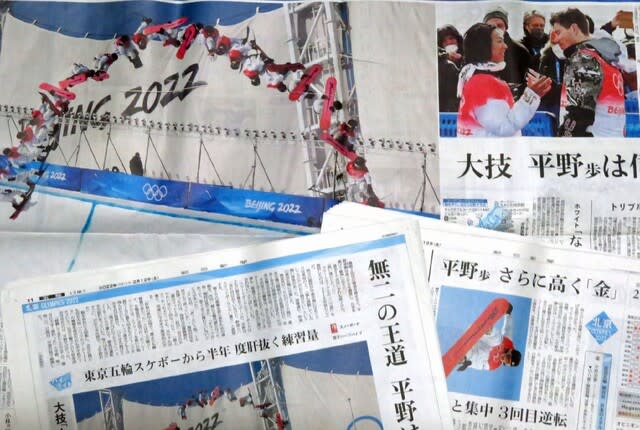

中国のケースは「人質外交」を狙っていると言えるかもしれない。NHKニュースWeb版(23日付)によると、 北京の日本大使館の職員が21日午後、北京市内で公務中に中国当局に一時的に拘束された。日本の外務省の事務次官は、中国の駐日臨時代理大使を呼んで、正当な公務中の拘束でありウィーン条約に明白に違反していると厳重な抗議を行った。これに対し、中国大使館は23日、報道官の談話を発表し「日本の外交官は中国でその地位にふさわしくない活動を行っており、中国の関係部門が法律に基づいて調査を行った。中国は日本側のいわゆる抗議を受け入れない」と反論した。 雪桜のように冬に「満開の花」を咲かせたのが、北京オリンピックでの日本勢の活躍ではなかっただろうか。冬のオリンピックで最多となる18個のメダルを獲得した。金が3個、銀6個、銅が9個で、これまで最多だった平昌大会の13個を上回った。カーリング女子の決勝はイギリスに3対10で敗れ、銀メダルだったが、「氷上のチェス」とも称される理詰めの試合展開にはテレビで観戦する側も息をのんだ。そして、スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した平野歩夢選手は難度の高い大技「1440(斜め軸に縦3回転、横4回転)」を披露した。実況アナが「人類初めての公式戦での演技」と称賛していたのにも納得した。

雪桜のように冬に「満開の花」を咲かせたのが、北京オリンピックでの日本勢の活躍ではなかっただろうか。冬のオリンピックで最多となる18個のメダルを獲得した。金が3個、銀6個、銅が9個で、これまで最多だった平昌大会の13個を上回った。カーリング女子の決勝はイギリスに3対10で敗れ、銀メダルだったが、「氷上のチェス」とも称される理詰めの試合展開にはテレビで観戦する側も息をのんだ。そして、スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した平野歩夢選手は難度の高い大技「1440(斜め軸に縦3回転、横4回転)」を披露した。実況アナが「人類初めての公式戦での演技」と称賛していたのにも納得した。 カーリングにはまったく興味はなかったが、2018年の平昌オリンピックでロコ・ソラーレのメンバーたちが競技中に「そだねー」と声をかけ合っていたのが印象的で何度か見た。今回も競技よりもむしろ、「そだねー」が聞きたかったので、新聞のテレビ欄を見てチャンネルを合わせた。ところが、きのうの試合では「そだねー」が聞こえなかった。「ナイッスー」に変わっていた。なぜだろう。

カーリングにはまったく興味はなかったが、2018年の平昌オリンピックでロコ・ソラーレのメンバーたちが競技中に「そだねー」と声をかけ合っていたのが印象的で何度か見た。今回も競技よりもむしろ、「そだねー」が聞きたかったので、新聞のテレビ欄を見てチャンネルを合わせた。ところが、きのうの試合では「そだねー」が聞こえなかった。「ナイッスー」に変わっていた。なぜだろう。 たとえば、受賞作品集の77㌻にある、「あるものは海流に乗って運ばれ、あるものは風によって運ばれ、翼をもつものは自力で、あるいはそれに紛れて、三つのW、Wave(波)、Wind(風)、Wing(翼)によって、海を越えて小笠原の島々にたどり着き、環境に適応したものだけが生き残ることができました」という下り。海流、気象、生物に熟知したプロが表現するような文章との印象だ。さらに、「です」「ます」調なら少年らしいと読めるが、「でもあります」という表現も出てきて少々大人っぽい。文章表現だけでなく、ぜひご本人の言葉で小笠原諸島の旅の話を聞いてみたいものだ。

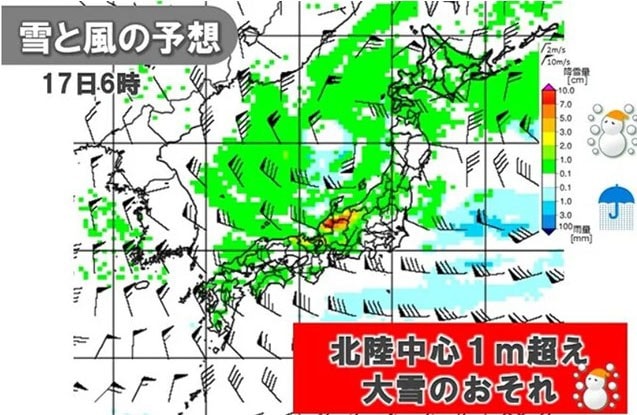

たとえば、受賞作品集の77㌻にある、「あるものは海流に乗って運ばれ、あるものは風によって運ばれ、翼をもつものは自力で、あるいはそれに紛れて、三つのW、Wave(波)、Wind(風)、Wing(翼)によって、海を越えて小笠原の島々にたどり着き、環境に適応したものだけが生き残ることができました」という下り。海流、気象、生物に熟知したプロが表現するような文章との印象だ。さらに、「です」「ます」調なら少年らしいと読めるが、「でもあります」という表現も出てきて少々大人っぽい。文章表現だけでなく、ぜひご本人の言葉で小笠原諸島の旅の話を聞いてみたいものだ。 日本海にある低気圧が発達しながらあす16日から17日にかけて北陸から東北付近に近づき、上空には強い寒気が流れ込む。このため、日本海側を中心に雪となり、北陸ではこの冬一番の大雪となるおそれも。17日夕方までの24時間に、北陸で60㌢から80㌢の雪が降り、その後も18日の金曜日にかけて積雪が増える。春一番が大雪に逆戻り。しかし、こうした「寒の戻り」は北陸ではよくあることだ。(※天気図は15日付・日本気象協会「tenki.jp」より)

日本海にある低気圧が発達しながらあす16日から17日にかけて北陸から東北付近に近づき、上空には強い寒気が流れ込む。このため、日本海側を中心に雪となり、北陸ではこの冬一番の大雪となるおそれも。17日夕方までの24時間に、北陸で60㌢から80㌢の雪が降り、その後も18日の金曜日にかけて積雪が増える。春一番が大雪に逆戻り。しかし、こうした「寒の戻り」は北陸ではよくあることだ。(※天気図は15日付・日本気象協会「tenki.jp」より) の事故で戦闘機に乗っていた飛行教導群司令の田中公司1等空佐52歳と飛行教導隊隊員の植田竜生1等空尉33歳の2人が行方不明になっていた。田中1佐が前席、植田1尉が後席に乗っていた。捜索できょう14日までに2人の遺体が発見された。

の事故で戦闘機に乗っていた飛行教導群司令の田中公司1等空佐52歳と飛行教導隊隊員の植田竜生1等空尉33歳の2人が行方不明になっていた。田中1佐が前席、植田1尉が後席に乗っていた。捜索できょう14日までに2人の遺体が発見された。 あっぱれ。北京オリンピックのあのダイナミックな演技は冬季五輪の歴史に輝くだろう。平野歩夢選手が11日にスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した。テレビで協議の中継を見ていた。言葉も初めてだった。「トリプルコーク」。最高難度の大技で「1440(斜め軸に縦3回転、横4回転)」を決めた。2回目で2位の91.75点は物議を醸したが、3回目に96.00点をマークして逆転で金メダルを獲得した。このトリプルコーク1440というのが人類初めての公式戦で演技だったというので納得した。

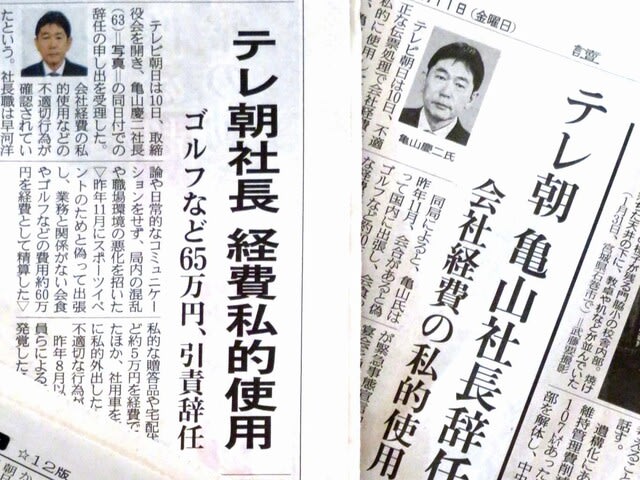

あっぱれ。北京オリンピックのあのダイナミックな演技は冬季五輪の歴史に輝くだろう。平野歩夢選手が11日にスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した。テレビで協議の中継を見ていた。言葉も初めてだった。「トリプルコーク」。最高難度の大技で「1440(斜め軸に縦3回転、横4回転)」を決めた。2回目で2位の91.75点は物議を醸したが、3回目に96.00点をマークして逆転で金メダルを獲得した。このトリプルコーク1440というのが人類初めての公式戦で演技だったというので納得した。 同局ではコロナ禍で「宴席を禁じる」など社内ルールを設けており、それに反する行為だった。なので、この問題の責任の所在は番組にあるのではなく、会社のリスク管理というガバナンスの問題だ。むしろ、「テレビ朝日として」の謝罪の言葉を会社の最高責任者が真っ先に発すべきだった。ところが、この問題についてのトップの釈明会見はなかった。

同局ではコロナ禍で「宴席を禁じる」など社内ルールを設けており、それに反する行為だった。なので、この問題の責任の所在は番組にあるのではなく、会社のリスク管理というガバナンスの問題だ。むしろ、「テレビ朝日として」の謝罪の言葉を会社の最高責任者が真っ先に発すべきだった。ところが、この問題についてのトップの釈明会見はなかった。 そしてきのう企業ガバナンスの本丸に激しい亀裂が入った。テレビ朝日は10日、亀山慶二・代表取締役社長が辞任を申し出て、取締役会において受理されたと発表した(2月10日付・テレビ朝日公式ホームページ「ニュースリリース」)。辞任に至る経緯が記されている。去年8月以降、スポーツ局の社員・スタッフによる不祥事が連続して発覚したことから、12 月に「役職員の業務監査・検証委員会」を設置した。スポーツ局のガバナンスを中心に検証した過程で、スポーツ局統括でもある亀山氏の業務執行上の不適切な行為が明らかになった。

そしてきのう企業ガバナンスの本丸に激しい亀裂が入った。テレビ朝日は10日、亀山慶二・代表取締役社長が辞任を申し出て、取締役会において受理されたと発表した(2月10日付・テレビ朝日公式ホームページ「ニュースリリース」)。辞任に至る経緯が記されている。去年8月以降、スポーツ局の社員・スタッフによる不祥事が連続して発覚したことから、12 月に「役職員の業務監査・検証委員会」を設置した。スポーツ局のガバナンスを中心に検証した過程で、スポーツ局統括でもある亀山氏の業務執行上の不適切な行為が明らかになった。 先月のTBS番組『報道特集』(1月22日放送)で「輸入アサリが国産に アサリ産地偽装の実態は」を視聴した。3年をかけた調査報道で、中国産アサリが巧妙に産地偽装され、国産として全国に広く流通している実態をカメラが追いかけた。夜の熊本の干潟にばら撒かれる中国産のアサリ。1週間ほど寝かせて国産に化けさせる。そして、スーパーの店頭では熊本産という国産品で並んでいく。

先月のTBS番組『報道特集』(1月22日放送)で「輸入アサリが国産に アサリ産地偽装の実態は」を視聴した。3年をかけた調査報道で、中国産アサリが巧妙に産地偽装され、国産として全国に広く流通している実態をカメラが追いかけた。夜の熊本の干潟にばら撒かれる中国産のアサリ。1週間ほど寝かせて国産に化けさせる。そして、スーパーの店頭では熊本産という国産品で並んでいく。 「立春寒波」の雪は止まない。金沢地方気象台は昨夜、大雪警報を石川県加賀地方に出していてたが、現在は注意報に切り替わり、しんしんと雪が降り続いている。きのうから一夜明けた写真(上)ときのうのブログの写真を比べると、マツの木の枝や電線に積もった雪からも分かるように、積雪はかなり増えた。自宅周囲を物差しで測ると積雪は27㌢だ。きのうの撮影時は5㌢ほどだった。降雪はきょう夕方まで続く。

「立春寒波」の雪は止まない。金沢地方気象台は昨夜、大雪警報を石川県加賀地方に出していてたが、現在は注意報に切り替わり、しんしんと雪が降り続いている。きのうから一夜明けた写真(上)ときのうのブログの写真を比べると、マツの木の枝や電線に積もった雪からも分かるように、積雪はかなり増えた。自宅周囲を物差しで測ると積雪は27㌢だ。きのうの撮影時は5㌢ほどだった。降雪はきょう夕方まで続く。 日経新聞Web版(4日付)によると、経済産業省は今月10日から、ガソリンや灯油など燃料価格の急騰を抑える補助金を上限の1㍑あたり5円に引き上げる見通しだ。最近の原油価格の高騰を反映し、現在の支給額の3.7円から上積みする。10日から1週間適用する。全国平均のガソリン価格を1㍑あたり170円に抑えるための激変緩和策だが、原料となる原油コストの上昇を補助金で相殺しきれず、補助金がすべて価格の抑制に回っても小売価格は170円に収まらなくなる。補助金は石油元売り各社に支給する。その分をガソリンと灯油、軽油、重油の卸値から差し引いてもらい給油所などの小売価格の上昇を抑える。

日経新聞Web版(4日付)によると、経済産業省は今月10日から、ガソリンや灯油など燃料価格の急騰を抑える補助金を上限の1㍑あたり5円に引き上げる見通しだ。最近の原油価格の高騰を反映し、現在の支給額の3.7円から上積みする。10日から1週間適用する。全国平均のガソリン価格を1㍑あたり170円に抑えるための激変緩和策だが、原料となる原油コストの上昇を補助金で相殺しきれず、補助金がすべて価格の抑制に回っても小売価格は170円に収まらなくなる。補助金は石油元売り各社に支給する。その分をガソリンと灯油、軽油、重油の卸値から差し引いてもらい給油所などの小売価格の上昇を抑える。