☆どこまで続く株高「サナエノミクス」 どう手を打つ物価高対策

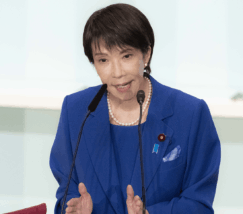

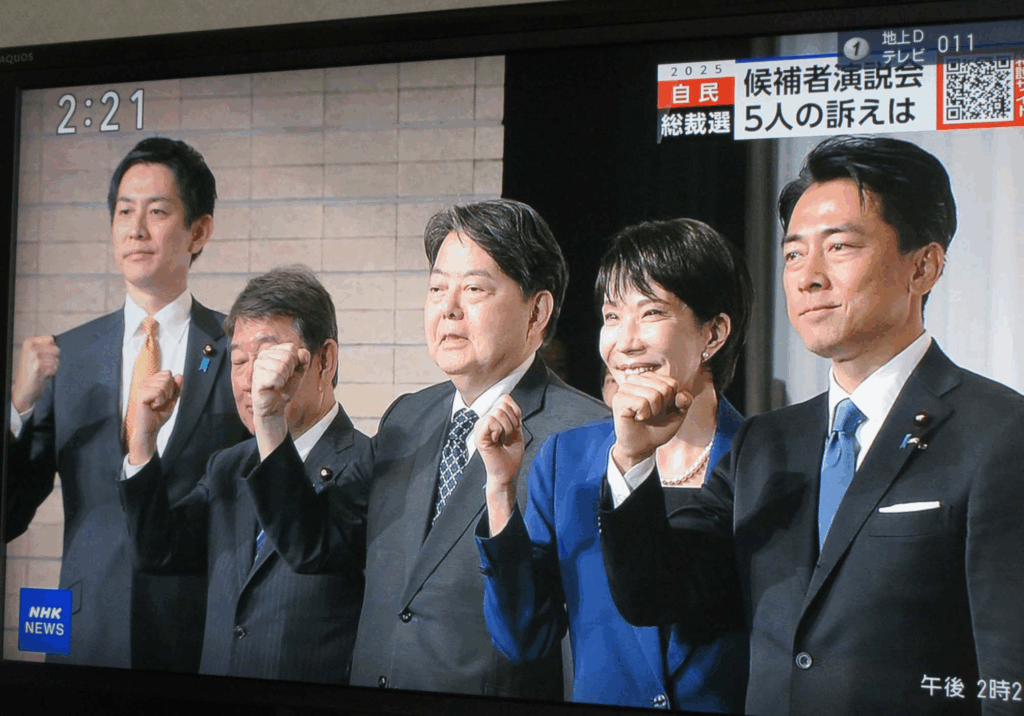

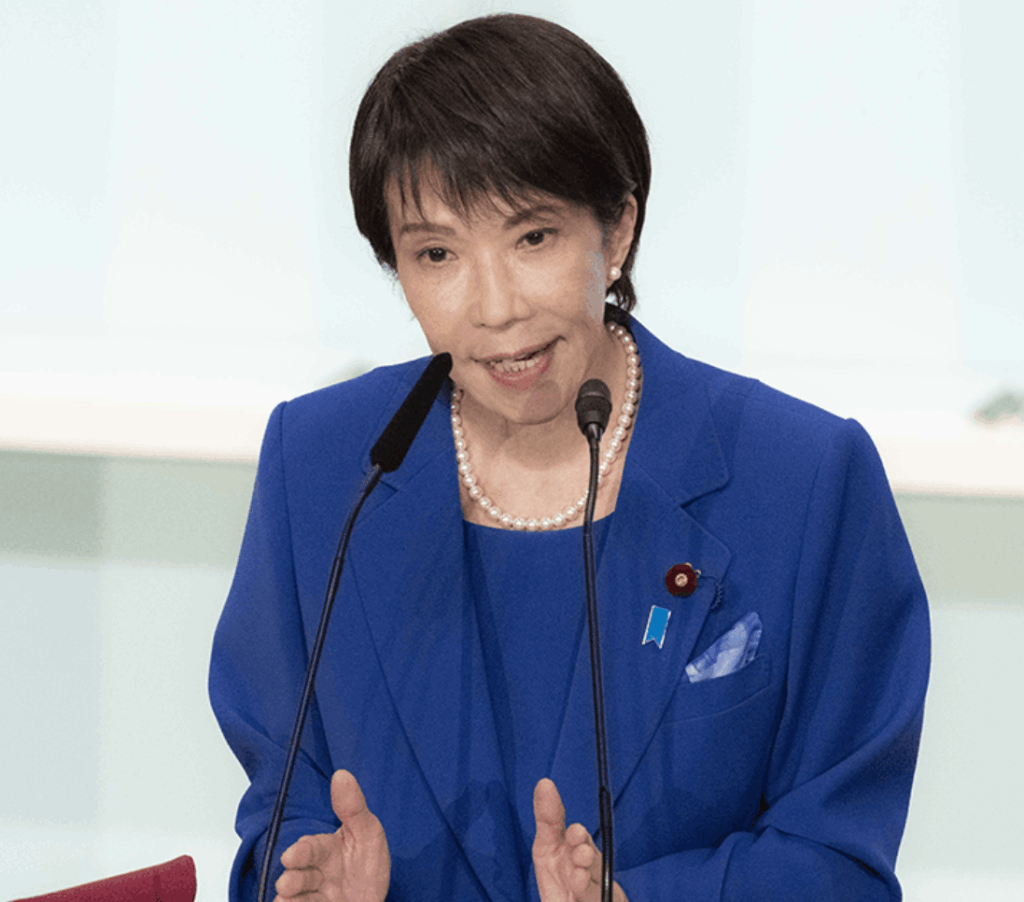

自民党新総裁の高市早苗氏はこれまで経済政策として「積極財政」と「積極緩和」を訴え、「サナエノミクス」と称してきた。週明けの市場はそれを敏感にとらえ、日経平均は2100円を超えて、一時4万8000円台を突破した。一方で円相場は下落して、1㌦=150円台で推移した。サナエノミクスはこれがスタ-トとなるのかどうか。ただ、国民が求めるのは物価高対策だろう。高市氏はこれまで消費税率引き下げなどを論じてきたが、それは可能なのか。自民党本部で行われた新総裁の就任記者会見(今月4日)からその文脈を拾ってみる。(※写真は、今月4日に行われた総裁選で、決選投票前の「最後の訴え」を語る高市早苗氏=自民党公式サイトより)

物価高対策では、「国民が直面している課題に取り組まなければならない」と語り、臨時国会を開いて物価高対策に取り組む考えを示した。公約に掲げたガソリンと軽油の価格引き下げを前向きに述べ、財源には税収の上振れや基金を充てるとした。では、米価高騰など食品の物価高対策をどうするのか、対策が示されていない。

消費税引き下げについては、「自民党の税制調査会では多数意見とはならず参院選の公約にも入りませんでした。これから自民党の税制調査会の中で活発に議論をして、選択肢としては決して放棄するものではありませんけれども、すぐに私たちが対応できることをまず優先したい」と述べた。「選択肢として放棄しない」という言い方ははぐらかしのような表現だ。

高市氏は現在の物価高について、「これでもうデフレではなくなったと安心するのは早い。賃金の上昇が主導して需要が増え、緩やかにモノの値段も上がっていく形のインフレがベストだ」と語っていた。おそくらこの発想には年金生活者の視線が欠けている。日本の人口の4割が「給与所得者」で3割が「年金生活者」というのが現実だ。誰しもが賃上げとインフレをベストと思っているわけではない。

以上は就任記者会見の動画配信を視聴して、物価高対策と消費税引き下げについて述べている部分を切り抜いての感想だ。物価高対策や消費税引き下げにしても公約として言葉を鮮明にしていたが、自民党総裁が決まったとたんにトーンダウンした印象がぬぐえない。

今月15日を軸に招集が検討されている臨時国会の首班指名選挙では、野党各党が候補を一本化するのが厳しい状況のため、自民党総裁が首相に指名される可能性が高い。その後はアメリカのトランプ大統領との信頼構築など難題が山積だろう。そんな中でも、国民の信頼を得るために、まず物価高対策に前向きに取り組んでほしいものだ。

⇒6日(月)夜・金沢の天気 はれ