「6・9」運動という平和活動がある。1945年8月6日に広島に、3日後の9日に長崎に原子爆弾が投下されたことから、これに抗議し核兵器の禁止をめざす運動だ。日本では、原爆を開発をした人物については、自身も含めてあまり知られていない。アメリカでは、「原爆の父」として知られるロバート・オッペンハイマーの伝記映画が7月21日からアメリカなど各国で公開されている。クリストファー・ノーラン監督の映画『オッペンハイマー』。上映時間は3時間、観客の年齢が限られるR指定である。ただ、日本での公開は未定となっている。

ニューズウィーク日本語版(Web、2日付)は、「拍手と共に失笑も買った『原爆の父』…その『複雑な』人間像は、映画『オッペンハイマー』でどう描かれたか?」との見出しで、論評を掲載している。以下、記事を引用。

「優秀な理論物理学者で、まだ目新しかった量子力学の先駆的な研究者でもあったが、実験は苦手で、原爆開発に携わる研究者の中で一番の逸材というわけでもなかった。だが、彼にはすさまじいカリスマ性があった。瞬時にコンセプトを把握する能力を持ち、組織内の競争を成果達成につなげる手法も熟知していたから、誰にもまねできないようなやり方で計画(原爆開発『マンハッタン計画』)を進められた」(※画像は、映画『OPPENHEIMER』プロモーションサイトより)

「優秀な理論物理学者で、まだ目新しかった量子力学の先駆的な研究者でもあったが、実験は苦手で、原爆開発に携わる研究者の中で一番の逸材というわけでもなかった。だが、彼にはすさまじいカリスマ性があった。瞬時にコンセプトを把握する能力を持ち、組織内の競争を成果達成につなげる手法も熟知していたから、誰にもまねできないようなやり方で計画(原爆開発『マンハッタン計画』)を進められた」(※画像は、映画『OPPENHEIMER』プロモーションサイトより)

「戦後には『原爆の父』として世界に知られるようになり、タイム誌の表紙も飾ったが、名声の絶頂で自分の仕事に疑問を抱き始める」「原爆よりもはるかに威力のある水素爆弾の製造に反対し、全ての大量破壊兵器を国際社会の管理下に置くよう呼びかけた」

「一方で、オッペンハイマーはマンハッタン計画の成果を熱烈に擁護した。広島のニュースを見たチームのメンバーを前に、日本を痛い目に遭わせることには成功したが、ドイツへの投下に間に合わなかったのは残念だと演説し、拍手と共に失笑を買いもした」「1942年にマンハッタン計画を始動させたのは当時のフランクリン・ルーズベルト大統領だ。著名な2人の物理学者、アルバート・アインシュタインとレオ・シラードが、ドイツで核開発計画が進んでおり、先を越されたら戦争に負けると大統領宛ての書簡で訴えたことがきっかけだった」「ドイツは核開発に成功する前に45年5月に降伏。そこでルーズベルトの死後に大統領に就任したトルーマンは日本への投下を決断した」

「オッペンハイマーは、自分ほど頭の切れがよくない人間(ほぼ全ての人)をいじめ、嘲る傾向があったため、敵をつくった」「戦後、テラーは水爆製造の専門の研究所を造るよう働きかけたが、オッペンハイマーが反対したため、聴聞会でオッペンハイマーに不利な証言をした。委員会は2対1の多数決でオッペンハイマーのセキュリティークリアランス剥奪を決定した。一方、テラーはカリフォルニア州リバモアに研究所を新設する資金を獲得した」(※「テラー」は、水素爆弾の開発の中心となり、「水爆の父」と呼ばれたエドワード・テラー。「委員会」は、原子力委員会。「セキュリティークリアランス剥奪」とは、機密安全保持疑惑による休職処分のことで、事実上の公職追放)

「映画は終戦直後のフラッシュバックで終わる。オッペンハイマーがプリンストンの湖畔でアインシュタインと語り合い、自分たちの共同発明がいつか世界を炎に包むのではないかと思案している。このシーンは原作にはないが、原爆に携わった科学者たちが抱いた罪悪感を効果的に表現している。シラードを筆頭に、核軍縮の熱心な活動家になった科学者もおり、オッペンハイマーも活動に参加している」

「ノーランはまた、水爆は今も存在し、広島以来78年間、大国間の戦争を抑止してきたとはいえ、幸運が永遠に続くとは限らないことを観客に再認識させた。私たちは今なお、オッペンハイマーの時代に生きているのだ」

3時間に及ぶ映画。ニューズウィーク日本語版は「ストーリーそのものが観客の心をかき乱し、悲劇的で、ショッキングでさえある」と論評している。

⇒3日(木)夜・金沢の天気 はれ

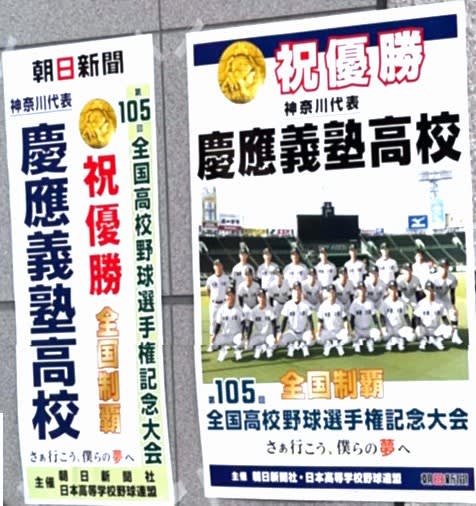

その懐かしい光景が甲子園球場での全国高校野球選手権大会の決勝戦、慶應高校と仙台育英高校との対戦でクローズアップされた。初回、1番・丸田外野手の右翼スタンドへの先頭打者アーチから始まり、慶応が得点を奪うたびに、三塁内野席、左翼スタンドの応援団が肩を組んでの『若き血』の大合唱が沸き起こった。

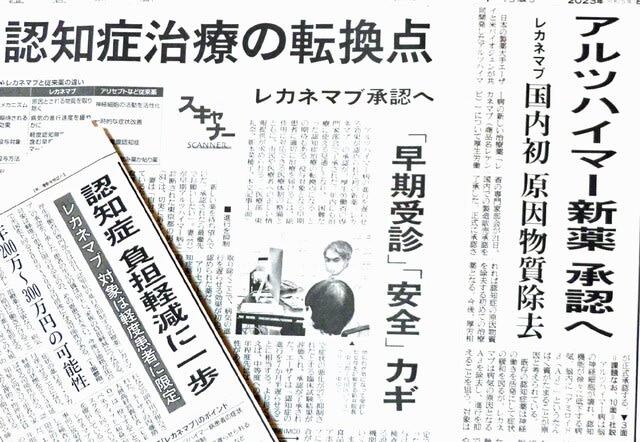

その懐かしい光景が甲子園球場での全国高校野球選手権大会の決勝戦、慶應高校と仙台育英高校との対戦でクローズアップされた。初回、1番・丸田外野手の右翼スタンドへの先頭打者アーチから始まり、慶応が得点を奪うたびに、三塁内野席、左翼スタンドの応援団が肩を組んでの『若き血』の大合唱が沸き起こった。 アルツハイマー病は、脳内に異常なタンパク質「アミロイドβ 」が蓄積することで神経細胞が傷つき、記憶力や判断力などが低下するとされる。これまでの治療薬は症状の一時的な改善を促すものだが、レカネマブは脳内のアミロイドβ そのものを除去することで病気の進行を長期的に遅らせる。臨床試験でこの新薬を投与したグループと偽薬のグループを比較し、レカネマブのグループでは記憶や判断力などの症状の悪化が27%抑制された。両社は日米欧、中国、韓国などで承認申請を行っている(エーザイ公式サイト)。

アルツハイマー病は、脳内に異常なタンパク質「アミロイドβ 」が蓄積することで神経細胞が傷つき、記憶力や判断力などが低下するとされる。これまでの治療薬は症状の一時的な改善を促すものだが、レカネマブは脳内のアミロイドβ そのものを除去することで病気の進行を長期的に遅らせる。臨床試験でこの新薬を投与したグループと偽薬のグループを比較し、レカネマブのグループでは記憶や判断力などの症状の悪化が27%抑制された。両社は日米欧、中国、韓国などで承認申請を行っている(エーザイ公式サイト)。 外務省公式サイトには首脳会談で合意した共同声明「キャンプデービッドの精神」(日本語は外務省の仮訳)が掲載されている。冒頭で「強固な日米同盟及び米韓同盟に支えられ、それぞれの二国間関係は今やかつてなく強固である。日米韓三か国の関係もまた、かつてなく強固である」と強調。その上で、「我々は、少なくとも年に一度、三か国の首脳、外務大臣、防衛大臣及び国家安全保障局長間でそれぞれ会合を開催し、三か国の外交及び国防当局間での各々の既存の日米韓会合を補完する」と、首脳や閣僚級の会談の定例化するとしている。

外務省公式サイトには首脳会談で合意した共同声明「キャンプデービッドの精神」(日本語は外務省の仮訳)が掲載されている。冒頭で「強固な日米同盟及び米韓同盟に支えられ、それぞれの二国間関係は今やかつてなく強固である。日米韓三か国の関係もまた、かつてなく強固である」と強調。その上で、「我々は、少なくとも年に一度、三か国の首脳、外務大臣、防衛大臣及び国家安全保障局長間でそれぞれ会合を開催し、三か国の外交及び国防当局間での各々の既存の日米韓会合を補完する」と、首脳や閣僚級の会談の定例化するとしている。 朝鮮半島のある意味で時限爆弾と言えるのが北朝鮮問題ではないだろうか。読売新聞Web版(18日付)によると、国連安全保障理事会は17日、北朝鮮の人権問題に関する公開会合を開いた。ボルカー・ターク国連人権高等弁務官は会合冒頭に「北朝鮮で数十年にわたって人権侵害が続いている」と指摘し、子供を含む強制労働などが軍事機構と武器製造能力を支えていると強調した。11年に脱北した男性28歳が会合に出席し、「政府は私たちの血と汗を指導者のぜいたくな生活とミサイルに変えてしまう」と語った。日本と米欧各国も核・ミサイル開発を優先する北朝鮮の姿勢を強く非難した。北朝鮮の人権に関する安保理会合が公開で行われたのは2017年以来で6年ぶり。

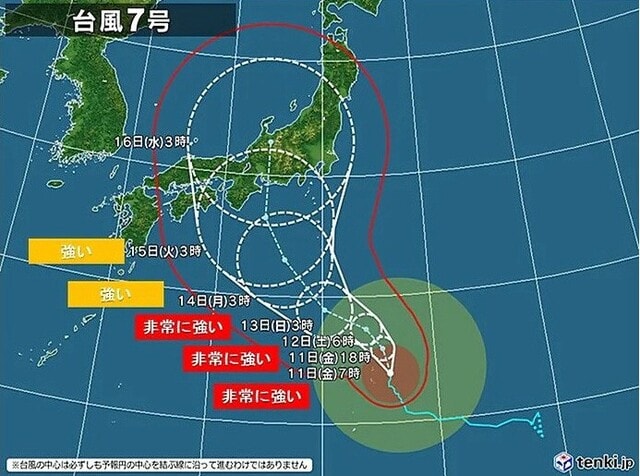

朝鮮半島のある意味で時限爆弾と言えるのが北朝鮮問題ではないだろうか。読売新聞Web版(18日付)によると、国連安全保障理事会は17日、北朝鮮の人権問題に関する公開会合を開いた。ボルカー・ターク国連人権高等弁務官は会合冒頭に「北朝鮮で数十年にわたって人権侵害が続いている」と指摘し、子供を含む強制労働などが軍事機構と武器製造能力を支えていると強調した。11年に脱北した男性28歳が会合に出席し、「政府は私たちの血と汗を指導者のぜいたくな生活とミサイルに変えてしまう」と語った。日本と米欧各国も核・ミサイル開発を優先する北朝鮮の姿勢を強く非難した。北朝鮮の人権に関する安保理会合が公開で行われたのは2017年以来で6年ぶり。 そして、台風7号は北陸を直撃するようだ。「非常に強い」台風7号は、きょう11日午前9時には父島の東南東約90㌔を、ゆっくりした速さで北へ進んでいる。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45㍍、最大瞬間風速は65㍍で、中心から半径130㌔以内では風速25㍍以上の暴風となっている。15日から暴風が吹き、大荒れの天気となる恐れがある。盆休みのUターン移動の時期と重なり、新幹線や在来線、道路、空の便に影響が出る可能性も(11日付・日本気象協会「tenki.jp」)。

そして、台風7号は北陸を直撃するようだ。「非常に強い」台風7号は、きょう11日午前9時には父島の東南東約90㌔を、ゆっくりした速さで北へ進んでいる。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45㍍、最大瞬間風速は65㍍で、中心から半径130㌔以内では風速25㍍以上の暴風となっている。15日から暴風が吹き、大荒れの天気となる恐れがある。盆休みのUターン移動の時期と重なり、新幹線や在来線、道路、空の便に影響が出る可能性も(11日付・日本気象協会「tenki.jp」)。 台風と言えば、2019年10月13日、死者・行方不明者100人を出し、北陸新幹線120両を水没させた、あの台風19号が日本に近いづいてきたときが945ヘクトパスカルだった。北陸に住む自身にとっては、千曲川の堤防決壊で長野市にある新幹線車両センターの北陸新幹線の車両が水に浸かった画像はショックだった=写真・下=。

台風と言えば、2019年10月13日、死者・行方不明者100人を出し、北陸新幹線120両を水没させた、あの台風19号が日本に近いづいてきたときが945ヘクトパスカルだった。北陸に住む自身にとっては、千曲川の堤防決壊で長野市にある新幹線車両センターの北陸新幹線の車両が水に浸かった画像はショックだった=写真・下=。 さに経験したことのないような暑さとなる。気象庁は石川県内に10日連続で熱中症警戒アラートを発表している。(※写真はきょう正午過ぎに自宅前で撮影。手前の樹木は五葉松)

さに経験したことのないような暑さとなる。気象庁は石川県内に10日連続で熱中症警戒アラートを発表している。(※写真はきょう正午過ぎに自宅前で撮影。手前の樹木は五葉松) また、石川県の馳知事は、7月27日に行われた高校野球石川大会の決勝戦は暑さがピークに達した午後0時半に始まり、最高気温34.8度だったことから、「決勝戦の時間帯はおかしいと思います。午後0時30分にプレイボールというのは、私は健康の観点からやはり配慮があってもよいという意味で、おかしいと思います」と記者会見(同月28日)で苦言を呈した。高野連はことしから「クーリングタイム」の導入など行っているが、まだまだ改革の予知はありそうだ。

また、石川県の馳知事は、7月27日に行われた高校野球石川大会の決勝戦は暑さがピークに達した午後0時半に始まり、最高気温34.8度だったことから、「決勝戦の時間帯はおかしいと思います。午後0時30分にプレイボールというのは、私は健康の観点からやはり配慮があってもよいという意味で、おかしいと思います」と記者会見(同月28日)で苦言を呈した。高野連はことしから「クーリングタイム」の導入など行っているが、まだまだ改革の予知はありそうだ。 この風景を見て、浮かんだのは「ズルイ」という言葉だった。簡単に言えば、コンクリート化された植栽帯側の駐車スペースには販売用の中古車がずらりと並べてあり、歩道と車道からは実によく見える。100㍍の展示コーナーとして活用しているのだ。

この風景を見て、浮かんだのは「ズルイ」という言葉だった。簡単に言えば、コンクリート化された植栽帯側の駐車スペースには販売用の中古車がずらりと並べてあり、歩道と車道からは実によく見える。100㍍の展示コーナーとして活用しているのだ。 オッペンハイマーの名誉が回復したのは68年後の2022年12月16日だった。アメリカのエネルギー省のグランホルム長官は、公職から追放した1954年の処分は「偏見に基づく不公正な手続きだった」として取り消したと発表した。処分撤回の理由は「歴史の記録を正す責任がある」との説明だった。実際、スパイ行為は確認されていない(2022年12月17日付・共同通信Web版)。当時の原子力委員会は統合などを経て、1977年にエネルギー省に統一されている。

オッペンハイマーの名誉が回復したのは68年後の2022年12月16日だった。アメリカのエネルギー省のグランホルム長官は、公職から追放した1954年の処分は「偏見に基づく不公正な手続きだった」として取り消したと発表した。処分撤回の理由は「歴史の記録を正す責任がある」との説明だった。実際、スパイ行為は確認されていない(2022年12月17日付・共同通信Web版)。当時の原子力委員会は統合などを経て、1977年にエネルギー省に統一されている。 「優秀な理論物理学者で、まだ目新しかった量子力学の先駆的な研究者でもあったが、実験は苦手で、原爆開発に携わる研究者の中で一番の逸材というわけでもなかった。だが、彼にはすさまじいカリスマ性があった。瞬時にコンセプトを把握する能力を持ち、組織内の競争を成果達成につなげる手法も熟知していたから、誰にもまねできないようなやり方で計画(原爆開発『マンハッタン計画』)を進められた」(※画像は、映画『OPPENHEIMER』プロモーションサイトより)

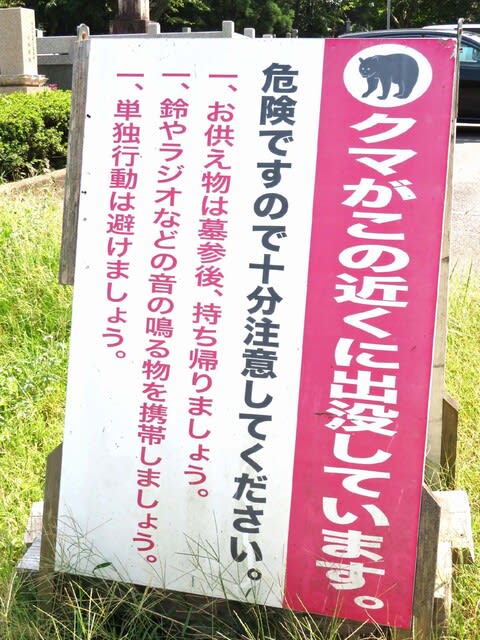

「優秀な理論物理学者で、まだ目新しかった量子力学の先駆的な研究者でもあったが、実験は苦手で、原爆開発に携わる研究者の中で一番の逸材というわけでもなかった。だが、彼にはすさまじいカリスマ性があった。瞬時にコンセプトを把握する能力を持ち、組織内の競争を成果達成につなげる手法も熟知していたから、誰にもまねできないようなやり方で計画(原爆開発『マンハッタン計画』)を進められた」(※画像は、映画『OPPENHEIMER』プロモーションサイトより) 盆や8月の旧盆のころ、クマはお供え物の果物を狙って出没する。なので、「お供え物は持ち帰ってください」との看板が随所に立てられている=写真=。

盆や8月の旧盆のころ、クマはお供え物の果物を狙って出没する。なので、「お供え物は持ち帰ってください」との看板が随所に立てられている=写真=。