★道のべの木槿は馬にくはれけり

きょうから8月、庭のムクゲが花盛りだ。花弁が白く、花ずいに近い部分が赤い底紅の花はそのコントラスが目を引く=写真=。茶人の千利休の孫、宗旦が好んで花入れに使ったことから、「宗旦木槿(そうたんむくげ)」と呼ばれたりする。同じムクゲで、花が真っ白なギオンマモリも夏の日差しに映えている。夏を和ませてくれる花ではある。

芭蕉の句がある。「道のべの木槿は馬にくはれけり」。馬が道ばたのムクゲの花をぱくりと食べた。芭蕉はその一瞬の出来事に驚いたかもしれない。花であっても、いつ何どき厄(やく)に会うかもしれない、と。

芭蕉の句がある。「道のべの木槿は馬にくはれけり」。馬が道ばたのムクゲの花をぱくりと食べた。芭蕉はその一瞬の出来事に驚いたかもしれない。花であっても、いつ何どき厄(やく)に会うかもしれない、と。

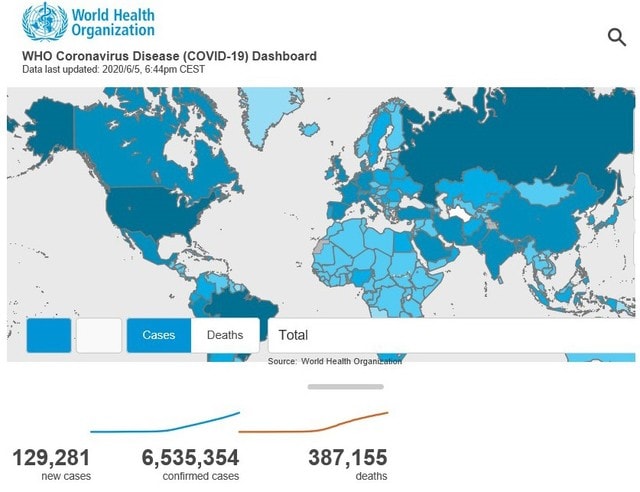

平和な町が突然、コロナ禍に見舞われる。今世界中で起きていることだ。ジョンズ・ホプキンス大学のコロナ・ダッシュボード(一覧表)によると、ウイルス感染者は世界で1759万1973人、死亡者は67万9439人に上っている(日本時間・1日午後3時現在)。日本では感染者3万7549人、死亡者1008人とカウントされている。石川県内では感染者322人、死亡者は27人。職場である金沢大学の感染者も6人となり、県内で7つ目のクラスターとなった。

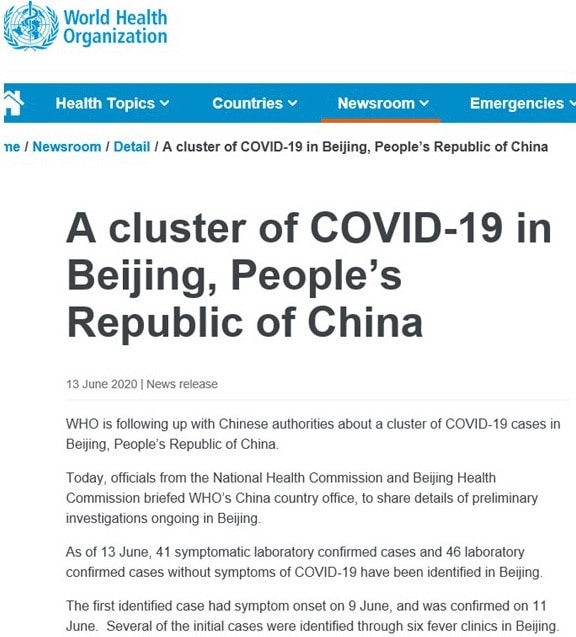

WHOの公式ホームページでテドロス事務局長のスピーチ(7月31日付)をチェックすると、コロナ感染が急増している南アフリカ大統領とのオンライン会議でのコメントが掲載されいた。「WHO’s commitment is to bringing scientists, researchers, innovators and nations together in a spirit of solidarity, to ensure shared solutions to this shared challenge.Science is the most powerful when it benefits everyone. 」(WHOの取組は、科学者、研究者、革新者、国を連帯の精神で結集し、この共通の課題に対する共有ソリューションを確実にすることです。科学は、すべての人に利益をもたらすときに最も強力です)

テロドス氏の上記のコメントに違和感を感じた。パンデミックが発生してから現在、世界で200を超えるワクチンが開発中で、そのうち20を超えるワクチンが人体試験を開始している。まるで、WHOがワクチン開発を進めているかのような口ぶりなのだ。

「道のべの木槿は馬にくはれけり」。ワクチンはテドロス氏にぱくられり。

⇒1日(土)夜・金沢の天気 はれ