★「チャールズ・パッチ」と「金継ぎ」の循環型経済

最近何かとイギリスの王室の話題がテレビの情報番組などで紹介されている。気になった言葉があった。「チャールズ・パッチ」。9月に即位したイギリスのチャールズ国王は皇太子時代から、愛用していた革靴や衣類にパッチを施して使い続けたことか ら、この言葉が広がったようだ。丁寧な修繕という意味だろうか。靴の場合、ただの革のパッチではなく、張り合わせた革を縫いつけ固定することで、ひび割れなどを隠して補強するという丁寧な補修を指す。

ら、この言葉が広がったようだ。丁寧な修繕という意味だろうか。靴の場合、ただの革のパッチではなく、張り合わせた革を縫いつけ固定することで、ひび割れなどを隠して補強するという丁寧な補修を指す。

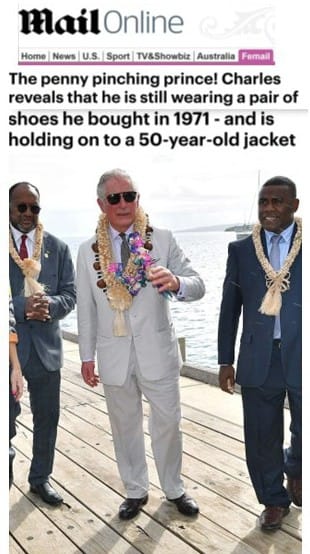

検索すると、イギリスのメディア「デイリーメール」Web版(2018年4月8日付)に「The penny pinching prince! Charles reveals that he is still wearing a pair of shoes he bought in 1971 – and is holding on to a 50-year-old jacke」の見出しで、チャールズ・パッチのことを紹介している=写真・上=。皇太子(当時)は1971年に購入し、パッチした靴を47年間も履いていて、50年前のジャケットをまだ着ていると話した、と報じている。

このチャールズ・パッチという言葉を知って、「金継ぎ」という言葉を連想した。陶器のひび割れを漆と金粉を使って器として再生する技術のこと。知人から見せてもらった金継ぎの茶碗は紅葉の絵の抹茶碗に細かく金継ぎが施されている=写真・下=。若いころ茶道を習っていて、茶碗をうっかり落としてしまった。茶道の先生からいただいた思い出のある茶碗だったので修復を依頼したそうだ。

金継ぎという言葉が世界に広がったきっかけがあった。東京パラリンピックの閉会式(国立競技場・2021年9月5日)でアンドリュー・パーソンズ会長が発した言葉だった。日本の金継ぎの技術について、「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」と述べて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになった。さらに、金継ぎは一度は壊れてしまった製品を修復するだけでなく、金箔を使うことでアートを施し、芸術的価値を高める。

金継ぎという言葉が世界に広がったきっかけがあった。東京パラリンピックの閉会式(国立競技場・2021年9月5日)でアンドリュー・パーソンズ会長が発した言葉だった。日本の金継ぎの技術について、「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」と述べて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになった。さらに、金継ぎは一度は壊れてしまった製品を修復するだけでなく、金箔を使うことでアートを施し、芸術的価値を高める。

もともと、欧州やアメリカでは「kintsugi」が知られていた。その理由の一つが、サステナビリティとサーキュラーエコノミー(循環型経済)を各国が推し進めていることが背景にある。サーキュラーエコノミーとは資源や製品が高い価値を保ったまま循環し続ける社会経済だ。このサーキュラーエコノミー実現において、製品をできるだけ長く使い続けることは特に重要視されており、修繕はその要となる。SDGs「17の目標」とも調和がとれる。

⇒26日(月)夜・金沢の天気 あめ

輪島市の提案書を読もうと思い、市役所公式サイトにアクセスしたがまだアップはされていなかった。後日、内閣府の公式サイトで一括して掲載されるようだ。多様な地域の特性をSDGsの視点で見直し、「誰一人取り残さない」「持続可能な社会づくり」に活かしていこうというまさに地方創生の実現に向けた取り組みだ。

輪島市の提案書を読もうと思い、市役所公式サイトにアクセスしたがまだアップはされていなかった。後日、内閣府の公式サイトで一括して掲載されるようだ。多様な地域の特性をSDGsの視点で見直し、「誰一人取り残さない」「持続可能な社会づくり」に活かしていこうというまさに地方創生の実現に向けた取り組みだ。 地元の人からも声が上がった。「バスに乗っても乗客は多い時で3人くらい。空気を運んでいるようなものでバス会社には申し訳という気持ちもある」と廃線についてはやむを得ないと話した。また、「バスの本数が少なくなるほど、利用する人が減ってきた」 「中山間地にまだ新しい家が空き家になっている。これをどうにかしたい」 「里山には環境や教育、観光など、その特色を活かした活用がある。どう工夫すればよいか」 など、バス問題だけでなく地域の活性化など意見は多岐に及んだ。

地元の人からも声が上がった。「バスに乗っても乗客は多い時で3人くらい。空気を運んでいるようなものでバス会社には申し訳という気持ちもある」と廃線についてはやむを得ないと話した。また、「バスの本数が少なくなるほど、利用する人が減ってきた」 「中山間地にまだ新しい家が空き家になっている。これをどうにかしたい」 「里山には環境や教育、観光など、その特色を活かした活用がある。どう工夫すればよいか」 など、バス問題だけでなく地域の活性化など意見は多岐に及んだ。 が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。

が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。 マスク配布の遅れが不評で安倍内閣の支持率が急速に落ち始める。共同通信社の全国緊急電話世論調査(5月29-31日実施)で内閣支持率は39.4%に落ち、読売新聞社の世論調査(8月7-9日実施)でも内閣支持率は37%とダウン、不支持率が上昇し54%となった。支持率下落はマスクの遅れだけでなく、7年8ヵ月続いた長期政権の賞味期限切れということもあったろう。9月16日に安倍内閣は総辞職する。

マスク配布の遅れが不評で安倍内閣の支持率が急速に落ち始める。共同通信社の全国緊急電話世論調査(5月29-31日実施)で内閣支持率は39.4%に落ち、読売新聞社の世論調査(8月7-9日実施)でも内閣支持率は37%とダウン、不支持率が上昇し54%となった。支持率下落はマスクの遅れだけでなく、7年8ヵ月続いた長期政権の賞味期限切れということもあったろう。9月16日に安倍内閣は総辞職する。 カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。

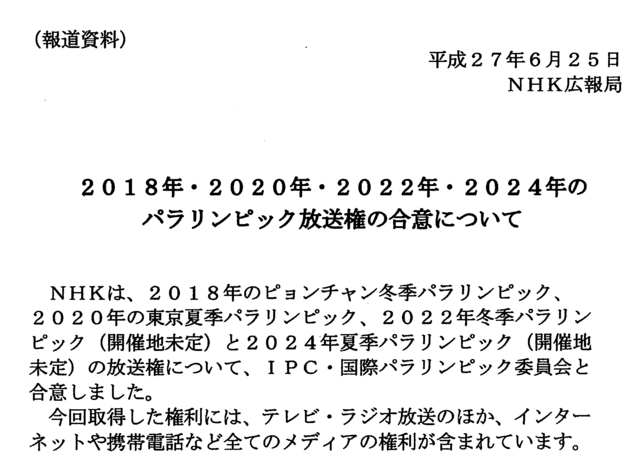

カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。 IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。

IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。 田の神はそれぞれの農家の田んぼに宿る神であり、農家によって田の神さまにまつわる言い伝えが異なる。共通しているのが、目が不自由なことだ。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなど諸説ある。目が不自由であるがゆえに、それぞれの農家の人たちはその障害に配慮して接する。座敷に案内する際に階段の上り下りの介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。もてなしを演じる家の主たちは、自らが目を不自由だと想定しどうすれば田の神に満足していただけるのかと心得ている。

田の神はそれぞれの農家の田んぼに宿る神であり、農家によって田の神さまにまつわる言い伝えが異なる。共通しているのが、目が不自由なことだ。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなど諸説ある。目が不自由であるがゆえに、それぞれの農家の人たちはその障害に配慮して接する。座敷に案内する際に階段の上り下りの介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。もてなしを演じる家の主たちは、自らが目を不自由だと想定しどうすれば田の神に満足していただけるのかと心得ている。