☆「まるで独裁者の宴」旧統一教会の総裁とジャニー喜多川

宗教の名を借りた巨大な集金システムだろう。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の教団トップの韓鶴子総裁がことし6月末、教団内部の集会で「日本は第2次世界大戦の戦犯国家で、罪を犯した国だ。賠償をしないといけない」「日本の政治は滅ぶしかないだろう」と発言していたことが、関係者への取材や音声データで分かった。教団側は6月中旬までに、年間数百億円にも上るとされる日本から韓国への送金を今後取りやめると説明していたが、トップが依然、韓国への経済的な見返りを正当化したことになる(7月3日付・共同通信Web版)。日本に戦前の罪を押し付け、信者からの「賠償金」を独り占めするという集金システムだ。

金にまつわる話はそれだけではない。韓総裁と教団幹部らが2008年から11年にかけてアメリカ・ラスベガスのカジノを訪れ、日本円に換算して64億円もの金をギャンブルに注ぎ込んで、9億円の損失を出していた疑いがあることが分かった(アメリカ国防総省DIAのリポート)。教団のトップである韓総裁がギャンブルに興じていた疑いが浮上しているのだ(週刊文春・2022年11月10日号)。そのギャンブルの原資は、日本の信者による献金や霊感商法によって収奪された財産であることは容易に想像がつく。

金にまつわる話はそれだけではない。韓総裁と教団幹部らが2008年から11年にかけてアメリカ・ラスベガスのカジノを訪れ、日本円に換算して64億円もの金をギャンブルに注ぎ込んで、9億円の損失を出していた疑いがあることが分かった(アメリカ国防総省DIAのリポート)。教団のトップである韓総裁がギャンブルに興じていた疑いが浮上しているのだ(週刊文春・2022年11月10日号)。そのギャンブルの原資は、日本の信者による献金や霊感商法によって収奪された財産であることは容易に想像がつく。

メディアの報道によると、旧統一教会をめぐる問題で文部科学省はきのう12日、宗教法人審議会を開き、教団の解散命令を請求することについて全会一致で「相当だ」と意見を得たとして、解散命令の請求を正式に決定し、きょう13日に東京地裁に請求した。それにしても、上記のラスベガスで64億円もの金をギャンブルに使うとはまるで「独裁者の宴」のような話だ。

そうイメージしてみると、ジャニー喜多川も同じだ。少年に対する性加害は自宅兼合宿所や公演先のホテルなどで行われていたことになっていたが、仕事先のNHKでも性加害に手を染めていたという(10月9日付・NHKニュース)。ところかまわずやりたい放題、これもまるで「独裁者の宴」だ。

⇒13日(金)夕・金沢の天気 はれ

内閣支持率の足を引っ張っているとされるのが、安倍元総理の「国葬」(今月27日)の実施についてだ。「国葬」を行うことについて、「評価する」が32%、「評価しない」が57%だった。さらに「国葬」についての政府の説明は十分だと思うかとの問いでは、「十分だ」が15%、「不十分だ」が72%だった。

内閣支持率の足を引っ張っているとされるのが、安倍元総理の「国葬」(今月27日)の実施についてだ。「国葬」を行うことについて、「評価する」が32%、「評価しない」が57%だった。さらに「国葬」についての政府の説明は十分だと思うかとの問いでは、「十分だ」が15%、「不十分だ」が72%だった。 は元の姿と戻りはじめた。午後7時47分ごろに満月の姿に戻った。立冬が過ぎて夜空を見上げることはほとんどなかったが、きょうは珍しく終日晴天に恵まれ、夜までもった。おかげで天体ショーを観察することができた。

は元の姿と戻りはじめた。午後7時47分ごろに満月の姿に戻った。立冬が過ぎて夜空を見上げることはほとんどなかったが、きょうは珍しく終日晴天に恵まれ、夜までもった。おかげで天体ショーを観察することができた。 サンバのリズムに乗ってテンポよく歌い踊る松平健の後ろでは、腰元と町人風のダンサーたちが乱舞する。サンバは肌を露わにしたダンサーが踊る姿をイメージするが、赤い衣装を着た腰元ダンサーの方がむしろ艶っぽくなまめかしい。さすがに、オリンピックの開会式では時間もなく無理だろうと思ったが、それ以来、家飲みのときにネットで楽しませてもらっている。

サンバのリズムに乗ってテンポよく歌い踊る松平健の後ろでは、腰元と町人風のダンサーたちが乱舞する。サンバは肌を露わにしたダンサーが踊る姿をイメージするが、赤い衣装を着た腰元ダンサーの方がむしろ艶っぽくなまめかしい。さすがに、オリンピックの開会式では時間もなく無理だろうと思ったが、それ以来、家飲みのときにネットで楽しませてもらっている。 放送とネットの同時配信では、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放初の日テレの新サービスはNHKに比べれば1年半の遅れでもある。ただ、民放でここまでこぎつけるには相当のハードルがあったことは想像に難くない。技術面もさることながら、日本独特の「放送権」の有り方だ。ローカル局には放送法で「県域」というものがあり、

放送とネットの同時配信では、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放初の日テレの新サービスはNHKに比べれば1年半の遅れでもある。ただ、民放でここまでこぎつけるには相当のハードルがあったことは想像に難くない。技術面もさることながら、日本独特の「放送権」の有り方だ。ローカル局には放送法で「県域」というものがあり、 カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。

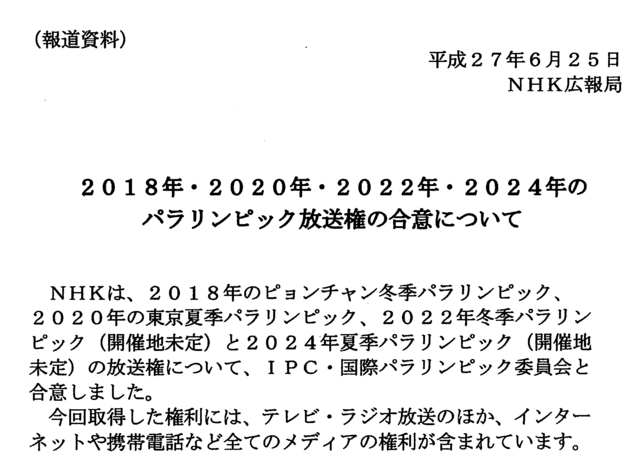

カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。 IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。

IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。 曲川が氾濫し、長野市の新幹線車両センターで10編成の北陸新幹線車両が水につかった。雪に強い北陸新幹線は案外にも雨にはもろかった。その想いが残った。

曲川が氾濫し、長野市の新幹線車両センターで10編成の北陸新幹線車両が水につかった。雪に強い北陸新幹線は案外にも雨にはもろかった。その想いが残った。 がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。

がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。 化財」という世界を描き出していた。NHKと東京国立博物館がタッグを組んで、貴重な文化財をデジタルツールで解析し映像化することで肉眼では難しいところまで可視化するという新たな美術鑑賞を追求するという試みだ。

化財」という世界を描き出していた。NHKと東京国立博物館がタッグを組んで、貴重な文化財をデジタルツールで解析し映像化することで肉眼では難しいところまで可視化するという新たな美術鑑賞を追求するという試みだ。