★金沢でもドカ雪か 気象庁と国交省が緊急会見で「大雪警戒」呼びかけ

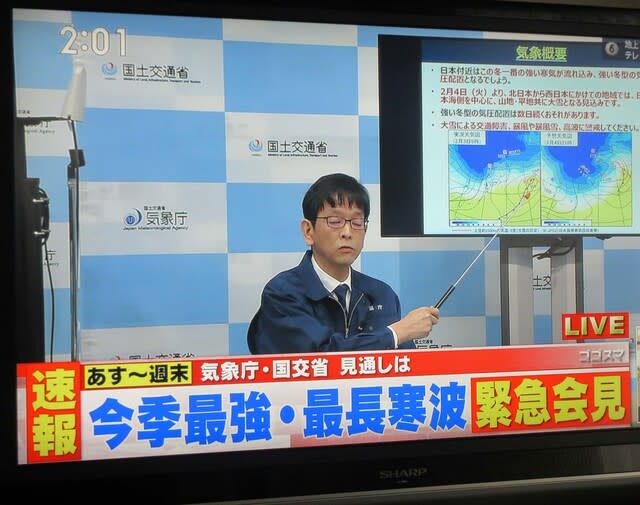

きょうは二十四節気の立春。春の兆しが現れてくるころかと思いきや、さきほど午後2時に気象庁と国土交通省は緊急会見で「大雪警戒」を呼びかけた=写真、テレビ画像より=。気象庁の担当者は、この冬一番の強い寒気が流れ込み、北日本から西日本にかけての日本海側の広い範囲で山地、平地ともに大雪となる日が数日続くと述べ、暴風や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけた。また、国土交通省の担当者は、大雪による交通への影響、とくに車両の立往生、道路の通行止め、公共交通機関の大幅な遅延や運休が発生し通勤・通学などに影響が出るおそれがあると述べ、テレワークの活用などを含め不要不急の外出を控えてほしいと呼びかけた。

プレスリリース「大雪に対する国土交通省緊急発表」(12時発表)によると、北陸地方の多いところであす4日12時までの24時間降雪量は50㌢、5日12時までの24時間降雪量は70㌢、6日12時までの24時間降雪量は100㌢としている。また、能登の平地でも多いところで 4日12時までの24時間降雪量は15㌢、5日12時までの24時間降雪量は30㌢、6日12時までの24時間降雪量は30㌢となっており、「能登半島地震で損傷を受けた家屋では積雪の重みによる倒壊に、損傷を受けた海岸施設の周辺では、越波による浸水に注意」と呼びかけている。文中の「越波(えっぱ)」は、暴風などにより打ち寄せる波が堤防や護岸を超えることを指し、能登などでは5日に最大瞬間風速30㍍、波の高さ6㍍が予想されている。

プレスリリース「大雪に対する国土交通省緊急発表」(12時発表)によると、北陸地方の多いところであす4日12時までの24時間降雪量は50㌢、5日12時までの24時間降雪量は70㌢、6日12時までの24時間降雪量は100㌢としている。また、能登の平地でも多いところで 4日12時までの24時間降雪量は15㌢、5日12時までの24時間降雪量は30㌢、6日12時までの24時間降雪量は30㌢となっており、「能登半島地震で損傷を受けた家屋では積雪の重みによる倒壊に、損傷を受けた海岸施設の周辺では、越波による浸水に注意」と呼びかけている。文中の「越波(えっぱ)」は、暴風などにより打ち寄せる波が堤防や護岸を超えることを指し、能登などでは5日に最大瞬間風速30㍍、波の高さ6㍍が予想されている。

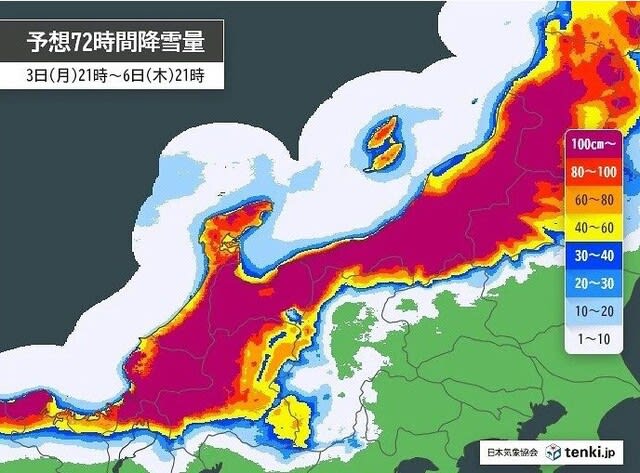

北陸に強烈な寒波をもたらすのは大陸からの西回りの風と北風がぶつかり合って出来るJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が発生するからで、これまでも大雪をもたらしてきた。直近では2018年2月5日から8日にかけての大雪で、福井で147㌢の記録的な豪雪となり、国道8号で1500台を超える大規模な車両滞留が発生し、自衛隊の災害派遣も行われた。金沢の平地でも70㌢を超える積雪となった。(※図は6日までの72時間降雪量=日本気象協会「tenki.jp」公式サイトより)

北陸に強烈な寒波をもたらすのは大陸からの西回りの風と北風がぶつかり合って出来るJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が発生するからで、これまでも大雪をもたらしてきた。直近では2018年2月5日から8日にかけての大雪で、福井で147㌢の記録的な豪雪となり、国道8号で1500台を超える大規模な車両滞留が発生し、自衛隊の災害派遣も行われた。金沢の平地でも70㌢を超える積雪となった。(※図は6日までの72時間降雪量=日本気象協会「tenki.jp」公式サイトより)

能登では去年元日の地震で全半壊となった家屋など公費解体が進められ、さらに一部損壊の住宅の修繕も行われている。今後の大雪と暴風で作業はストップせざるを得ないだろう。さらに、能登の中山間地では集落の孤立化も、そして仮設住宅は圧雪に耐えうるだろうかと懸念する。金沢の週間予報ではあす4日から10日までは雪、そして雷とある。冬将軍は雷鳴とともにやってくる。

⇒3日(月)午後・金沢の天気 くもり

降雪時は現場が見えにくくなり、事故が起きやすい。また、積雪のため現場の作業員が思いがけずに滑って転んでけがをするということもある。とくに屋根に上がっての作業となると危険度が増す。それでなくても、公費解体など復旧工事の現場では労災事故が多発している。地元メディア各社の報道によると、奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)を所管する穴水労働基準監督署は今月6日、「重篤労働災害多発警報」を発令、石川労働局も関係団体に安全対策の徹底を求める緊急要請を出したと発表した。(※写真は、輪島市中心部での公費解体現場=11月15日撮影)

降雪時は現場が見えにくくなり、事故が起きやすい。また、積雪のため現場の作業員が思いがけずに滑って転んでけがをするということもある。とくに屋根に上がっての作業となると危険度が増す。それでなくても、公費解体など復旧工事の現場では労災事故が多発している。地元メディア各社の報道によると、奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)を所管する穴水労働基準監督署は今月6日、「重篤労働災害多発警報」を発令、石川労働局も関係団体に安全対策の徹底を求める緊急要請を出したと発表した。(※写真は、輪島市中心部での公費解体現場=11月15日撮影) 北陸に住んでいると、政治的なJPCZにも敏感になる。北朝鮮が日本海に撃ち落す弾道ミサイルだ。北朝鮮はことし6月15日に2発の弾道ミサイルを挑戦半島の西岸付近から発射、能登半島の尖端の輪島市の舳倉(へぐら)島の北北西およそ250㌔、日本のEEZ内側の日本海に着弾させている。2017年3月6日にも北朝鮮は「スカッドER」とされる中距離弾道ミサイル弾道を4発を発射し、そのうちの1発を輪島市から北200㌔㍍の海上に落下させている。(※写真は、2022年3月24日に北朝鮮が打ち上げたICBM「火星17型」=同月25日付・労働新聞Web版)

北陸に住んでいると、政治的なJPCZにも敏感になる。北朝鮮が日本海に撃ち落す弾道ミサイルだ。北朝鮮はことし6月15日に2発の弾道ミサイルを挑戦半島の西岸付近から発射、能登半島の尖端の輪島市の舳倉(へぐら)島の北北西およそ250㌔、日本のEEZ内側の日本海に着弾させている。2017年3月6日にも北朝鮮は「スカッドER」とされる中距離弾道ミサイル弾道を4発を発射し、そのうちの1発を輪島市から北200㌔㍍の海上に落下させている。(※写真は、2022年3月24日に北朝鮮が打ち上げたICBM「火星17型」=同月25日付・労働新聞Web版) この言葉が報道などで用いられるようになると、金沢市の除雪作業本部では2021年12月から除雪計画を見直し、それまで15㌢以上の積雪で除雪車を出動させていたが、10㌢以上積もれば除雪作業を行うことにした。市内幹線の雪道の安全度は確実に高まったのだ。(※写真は、路面凍結で車が立ち往生し、周囲の人たちが車を後ろから押して助けている様子)

この言葉が報道などで用いられるようになると、金沢市の除雪作業本部では2021年12月から除雪計画を見直し、それまで15㌢以上の積雪で除雪車を出動させていたが、10㌢以上積もれば除雪作業を行うことにした。市内幹線の雪道の安全度は確実に高まったのだ。(※写真は、路面凍結で車が立ち往生し、周囲の人たちが車を後ろから押して助けている様子) 問題はこの冬の積雪量だ。気象予報士が大雪の予想でキーワードとしてよく使うのが「ラニーニャ現象」。同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象をいう。ラニーニャの年には豪雪がやってくる。あの1981年の「五六豪雪」も1963年の「三八豪雪」もラニーニャだったと言われている。

問題はこの冬の積雪量だ。気象予報士が大雪の予想でキーワードとしてよく使うのが「ラニーニャ現象」。同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象をいう。ラニーニャの年には豪雪がやってくる。あの1981年の「五六豪雪」も1963年の「三八豪雪」もラニーニャだったと言われている。 に雪雲が発達し、平地でも大雪となるおそれがある。あす20日昼までの24時間に降る雪の量はいずれも山沿いの多いところで、新潟県で70㌢、東北と北陸で50㌢と予想されている。

に雪雲が発達し、平地でも大雪となるおそれがある。あす20日昼までの24時間に降る雪の量はいずれも山沿いの多いところで、新潟県で70㌢、東北と北陸で50㌢と予想されている。 そして、最近よく関東地方に大雪をもたらすとして気象ニュースでよく使われているのが「南岸低気圧」だ。これまで日本列島南岸を発達しながら東に進んで関東地方などに雨を降らせると聞いていたが、雪も降らせている。予報では今夜から次第に雨が雪に変わり、あす14日朝までに東京都心でも2㌢から5㌢の積雪が予想されている(13日付・ウエザーニュースWeb版)。

そして、最近よく関東地方に大雪をもたらすとして気象ニュースでよく使われているのが「南岸低気圧」だ。これまで日本列島南岸を発達しながら東に進んで関東地方などに雨を降らせると聞いていたが、雪も降らせている。予報では今夜から次第に雨が雪に変わり、あす14日朝までに東京都心でも2㌢から5㌢の積雪が予想されている(13日付・ウエザーニュースWeb版)。

ど。これからが本番なのだろう。庭を眺めるとロウバイの黄色い花にうっすらと雪がかぶっていた=写真・上=。ロウバイは大寒から立春の時節に咲く。ロウバイの木に近づこうとすると、雪面から野鳥が1羽、驚いたように飛び立っていった。よく見えなかったが、目のふちが黒っぽく、尾羽が長めだったので、セキレイではなかったか。

ど。これからが本番なのだろう。庭を眺めるとロウバイの黄色い花にうっすらと雪がかぶっていた=写真・上=。ロウバイは大寒から立春の時節に咲く。ロウバイの木に近づこうとすると、雪面から野鳥が1羽、驚いたように飛び立っていった。よく見えなかったが、目のふちが黒っぽく、尾羽が長めだったので、セキレイではなかったか。 下=。金沢には古くから「一里一尺」という言葉がある。金沢地方気象台が発表する積雪量は、海側に近いところにある同気象台での観測であり、山側にある自宅周辺とでは積雪の数値が異なる。山側へ一里(4㌔)行けば、雪は一尺(30㌢)多くなる。

下=。金沢には古くから「一里一尺」という言葉がある。金沢地方気象台が発表する積雪量は、海側に近いところにある同気象台での観測であり、山側にある自宅周辺とでは積雪の数値が異なる。山側へ一里(4㌔)行けば、雪は一尺(30㌢)多くなる。 る考えだった。ただ、立民の泉代表の言い分は一理あると思った。北朝鮮の弾道ミサイルを念頭にして、「今の時代は発射台付き車両からミサイルを射出するわけで、動かない基地を攻撃したところで抑止できるのか」との問題提起だった。

る考えだった。ただ、立民の泉代表の言い分は一理あると思った。北朝鮮の弾道ミサイルを念頭にして、「今の時代は発射台付き車両からミサイルを射出するわけで、動かない基地を攻撃したところで抑止できるのか」との問題提起だった。 問題なのは高速道や国道などで前方にトラックが止まったままになり、列に巻き込まれることだ。ことし1月に福井県で豪雪となり、北陸自動車道で1500台の車がスタック状態に。車の中で昼夜を明かし、道路公団や自衛隊による救助を待った。自身はこうしたケースに遭遇したことはないが、考えることは、EV(電動自動車)はどの程度有効なのだろうか、ということだ。ハイブリッド車ならば電気と燃料で昼夜は持つが、EVの場合はヒーターを切って待つしかないのでは、と。

問題なのは高速道や国道などで前方にトラックが止まったままになり、列に巻き込まれることだ。ことし1月に福井県で豪雪となり、北陸自動車道で1500台の車がスタック状態に。車の中で昼夜を明かし、道路公団や自衛隊による救助を待った。自身はこうしたケースに遭遇したことはないが、考えることは、EV(電動自動車)はどの程度有効なのだろうか、ということだ。ハイブリッド車ならば電気と燃料で昼夜は持つが、EVの場合はヒーターを切って待つしかないのでは、と。