★「能登GIAHS」10周年の国際会議から~下~

能登の世界農業遺産「能登の里山里海」が認定されて10年周年を記念する国際会議(11月25-27日)と連携して「GIAHSユースサミット2021 ㏌ NOTO」が26日に開催された。国連大学サスティナビリティ高等研究所OUIKが主催し、GIAHS認定サイトの能登地区から飯田高校、鹿西高校、日本航空高校石川、新潟県から佐渡総合高校、そして宮崎県から五ヶ瀬中等教育学校の5校が参加、生徒40人が集った。テーマは「世界農業遺産を未来と世界へ~佐渡と能登からつながろう~」。

ユース宣言の力強さ、そして「知事の花道」

ちなみに、OUIKのフルネームは「いしかわ・かなざわオペレーティングユニット」。国連大学サスティナビリティ高等研究所が世界に6ヵ所設けているフィールド研究拠点の一つで、2008年4月に金沢市で開設された。里山里海と生物多様性などを研究テーマとしている。

生徒たちは8つのグループに分かれて世界農業遺産をテーマに生物多様性や農業の発展、産業の発展、伝統文化、食文化、教育、発信などについて、それぞれの地域(サイト)の特徴や課題を話し合った。その内容を「GIAHSユース宣言」(13項目)としてまとめた。以下抜粋。

生徒たちは8つのグループに分かれて世界農業遺産をテーマに生物多様性や農業の発展、産業の発展、伝統文化、食文化、教育、発信などについて、それぞれの地域(サイト)の特徴や課題を話し合った。その内容を「GIAHSユース宣言」(13項目)としてまとめた。以下抜粋。

将来の農業に向けては「3. 小さなアクションが積み重なれば世界はかわっていくはずです! 地域経済をより身近なものとして、問題について考え続けます」「4. GIAHS地域に密着した商品やブログラムのアイデアを考えます」、認定地の大人たちへは「11. 私たちは、GIAHS地域の自然環境を守るために、開発の抑制や、その代替えとなる案を、共につくり出すことを希望します」、世界の認定地のユースへは「13. 私たちと一緒にGIAHSのことをもっと知り、地域とつながり、積極的に行動して、GIAHSの輪を広げて行きましょう」。生徒自らが作成した台本で宣言した=写真・上=。

能登の世界農業遺産は10年を経て、さまざま課題も浮き彫りとなっている。それは、少子高齢化と人口減少によって能登が持続可能な地域社会であり続けられるのかどうかだ。里山里海の保全や農林水産業の事業継承、祭り文化の担い手を養成していくことが課題となっている。しかし、高校生が授業で自分たちの地域の世界農業遺産について学ぶチャンスはほとんどないのが現状だ。OUIKが「ユ ースサミット」を企画した狙いは、GIAHS地域の「サスティナビリティ」を高めることだ。自身も同じ想いでユースサミットを傍聴していたので、生徒たちのユース宣言を聴いて、その力強さに心が励まされた。

ースサミット」を企画した狙いは、GIAHS地域の「サスティナビリティ」を高めることだ。自身も同じ想いでユースサミットを傍聴していたので、生徒たちのユース宣言を聴いて、その力強さに心が励まされた。

話は変わる。この国際会議開催の提唱者は谷本正憲県知事と県庁関係者から聞いている。前々回のブログで述べたように、2013年5月の「GIAHS国際フォーラム」の能登誘致も、知事がローマのFAO本部に事務局長を訪ね、直談判で開催にこぎつけた。今回の国際会議の基調講演で、「能登GIAHSは国内で初めて認定された。トップランナーとしてさらに深化させていく」と強調していた。政策としてSDGsやカーボンニュートラルを先取りして、能登GIAHSをバックアップしていくと具体的な政策を述べた。国際評価を得ても、情報発信を続けなければ価値はないとの趣旨だった。

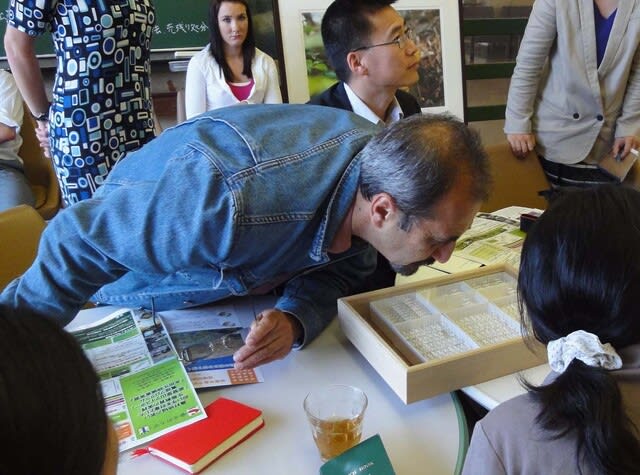

谷本氏は現在7期目。76歳。今月17日には来年3月の任期満了に伴う知事選には立候補せず、今期限りでの退任を表明した。今回の国際会議はある意味で、「知事の花道」のようにも思えた。うがった見方だが。(※写真・下は「GIAHSユースサミット」で生徒たちに国際会議の開催について述べる谷本知事)

⇒28日(日)夜・金沢の天気 はれ

申請の翌年2011年6月10日、中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムで、能登と当時に申請していた佐渡市の申請などが審査された。自身も北京に同行しその成り行きを見守った。審査会では、能登を代表して七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏がそれぞれ農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。質疑もあったが、足を引っ張るような意見ではなく、GIAHSサイトの連携についてどう考えるかといった内容だった。申請案件は科学評価委員20人の拍手で採択された。日本の2件のほか、インド・カシミールの「サフラン農業」など合わせて4件が採択された。日本では初、そして先進国では初めてのGIAHS認定だった。

申請の翌年2011年6月10日、中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムで、能登と当時に申請していた佐渡市の申請などが審査された。自身も北京に同行しその成り行きを見守った。審査会では、能登を代表して七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏がそれぞれ農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。質疑もあったが、足を引っ張るような意見ではなく、GIAHSサイトの連携についてどう考えるかといった内容だった。申請案件は科学評価委員20人の拍手で採択された。日本の2件のほか、インド・カシミールの「サフラン農業」など合わせて4件が採択された。日本では初、そして先進国では初めてのGIAHS認定だった。 能登と佐渡のGIAHSは中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムでの審査会(2011年6月11日)で認定された。当時、自身も金沢大学でこの申請作業に関わっていて北京での審査の様子を見守った。七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏はそれぞれ能登と佐渡の農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。認定された夜の懇親会で、武元氏は「七尾まだら」を、高野氏は「佐渡おけさ」を歌い、ステージを盛り上げた。中国ハニ族の人たちもステージに上がり歌うなど、国際民謡大会のように盛り上がった。(※写真・上は「佐渡おけさ」をステージで披露する高野市長、右横で踊るのが渡辺竜五・市農林水産課長=2020年4月より市長)

能登と佐渡のGIAHSは中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムでの審査会(2011年6月11日)で認定された。当時、自身も金沢大学でこの申請作業に関わっていて北京での審査の様子を見守った。七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏はそれぞれ能登と佐渡の農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。認定された夜の懇親会で、武元氏は「七尾まだら」を、高野氏は「佐渡おけさ」を歌い、ステージを盛り上げた。中国ハニ族の人たちもステージに上がり歌うなど、国際民謡大会のように盛り上がった。(※写真・上は「佐渡おけさ」をステージで披露する高野市長、右横で踊るのが渡辺竜五・市農林水産課長=2020年4月より市長) 当時、佐渡市は国際保護鳥トキの放鳥で減農薬の稲作農法を行う「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度をベースにコメのブランド化を進めていた。いわゆる「生き物ブランド米」の先駆けでもあった。世界農業遺産の認定を契機に高く評価された。その後、佐渡市は生物多様性と循環型農業の構想を未来に向けてどのように描ているのか知りたく、今回のフォーラムに参加した。

当時、佐渡市は国際保護鳥トキの放鳥で減農薬の稲作農法を行う「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度をベースにコメのブランド化を進めていた。いわゆる「生き物ブランド米」の先駆けでもあった。世界農業遺産の認定を契機に高く評価された。その後、佐渡市は生物多様性と循環型農業の構想を未来に向けてどのように描ているのか知りたく、今回のフォーラムに参加した。 2008年5月にCOP9がドイツのボンで開催され、日本の環境省と国連大学が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」で、当時の黒田大三郎環境省審議官が「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱した。

2008年5月にCOP9がドイツのボンで開催され、日本の環境省と国連大学が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」で、当時の黒田大三郎環境省審議官が「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱した。 このSATOYAMAをさらに国際用語へと押し上げたのは能登と佐渡だった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)が認定する世界農業遺産(GIAHS)への2011年申請に、能登の8市町は共同して「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」を、そして、佐渡市は「SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis(トキと共生する佐渡の里山)」を提出した。双方とも申請タイトルに「Satoyama」を冠した。2011年6月、北京でGIAHS国際フォーラムが開催され、日本で初めてこの2件がGIAHSに認定された=写真・下=。「Satoyama Initiative」の採択と連動する相乗効果でもある。

このSATOYAMAをさらに国際用語へと押し上げたのは能登と佐渡だった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)が認定する世界農業遺産(GIAHS)への2011年申請に、能登の8市町は共同して「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」を、そして、佐渡市は「SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis(トキと共生する佐渡の里山)」を提出した。双方とも申請タイトルに「Satoyama」を冠した。2011年6月、北京でGIAHS国際フォーラムが開催され、日本で初めてこの2件がGIAHSに認定された=写真・下=。「Satoyama Initiative」の採択と連動する相乗効果でもある。 体として非常に病気に強い、生物多様性に富んだ農場が数多くある。これは、現在と将来の世代にとって重要なことだ」

体として非常に病気に強い、生物多様性に富んだ農場が数多くある。これは、現在と将来の世代にとって重要なことだ」