☆10ヵ月ぶり出漁で活気づく輪島の漁港 ノドグロやズワイガニが並ぶ

この時季の漁港は、ズワイガニや寒ブリなどで港が活気づく。元日の能登地震で漁港に海底隆起が起きて漁船が港から出れなくなっていた輪島漁港では、海底の土砂をすくい取る浚渫工事が進み10ヵ月ぶりに出漁ができるようになった。きのう(15日)現場を見に行った。午前11時ごろに漁港に行くと、刺し網漁船が水揚げをしていた。氷の入ったカゴにごっそりと入っていたのはノドグロだった=写真・上=。

ノドグロは金沢ではもともとアカムツと呼んでいて、庶民の魚だった。ところが、2014年のテニスの全米オープンで準優勝した錦織圭選手が記者会見で、「ノドグロが食べたい」と答えたことがきっかけで、焼き魚と言えばノドグロが一気に「出世魚」となった。さらにブームに拍車をかけたのが、翌2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。観光客が急激に増え、金沢での食べ歩きや土産の需要として、ノドグロ人気が一気に高まった。関東からの観光客にとっては、北陸と山陰は同じロケーションで、金沢に行けばノドグロが食えると思われたに違いない。当時、知人らと「あのアカムツがノドグロに化けて、えらい人気やな」と笑っていた。ところが、値段も高騰して、いつの間にか「超高級魚」の様相になって、笑えなくなった。ちなみに金沢の居酒屋で焼き物一匹は4000円ほどだ。「錦織以前」は確か600円ほどだったと記憶している。

ノドグロは金沢ではもともとアカムツと呼んでいて、庶民の魚だった。ところが、2014年のテニスの全米オープンで準優勝した錦織圭選手が記者会見で、「ノドグロが食べたい」と答えたことがきっかけで、焼き魚と言えばノドグロが一気に「出世魚」となった。さらにブームに拍車をかけたのが、翌2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。観光客が急激に増え、金沢での食べ歩きや土産の需要として、ノドグロ人気が一気に高まった。関東からの観光客にとっては、北陸と山陰は同じロケーションで、金沢に行けばノドグロが食えると思われたに違いない。当時、知人らと「あのアカムツがノドグロに化けて、えらい人気やな」と笑っていた。ところが、値段も高騰して、いつの間にか「超高級魚」の様相になって、笑えなくなった。ちなみに金沢の居酒屋で焼き物一匹は4000円ほどだ。「錦織以前」は確か600円ほどだったと記憶している。

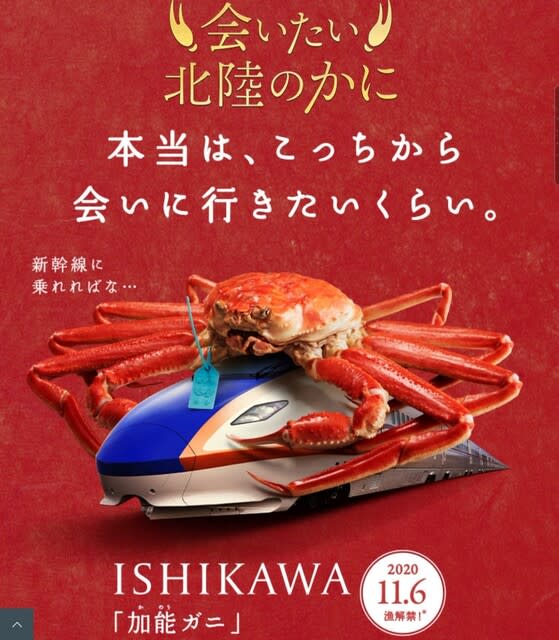

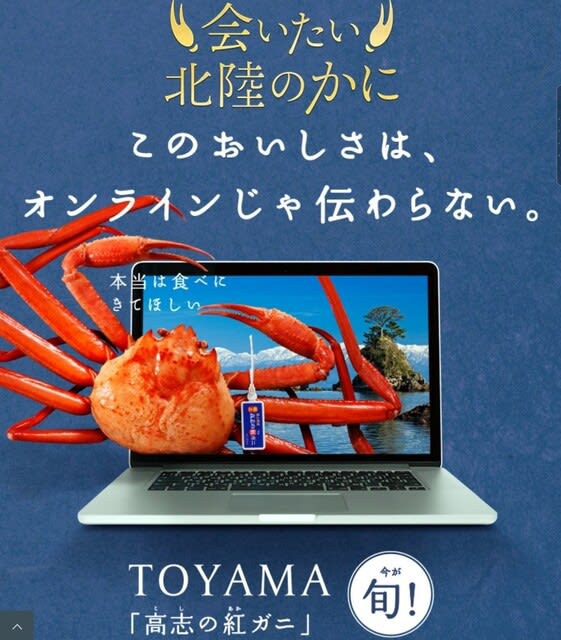

話が逸れた。さらに漁協の荷捌き場に入ると、ズワイガニのメスの香箱ガニが発砲スチロールの箱に段積みになっていた=写真・中=。これを見て、いよいよ「かに面」の季節だと心が騒いだ。かに面は、これも有名な「金沢おでん」の季節限定のメニューだ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだもの=写真・下=。香箱ガニの漁期は資源保護政策で11月6日から12月29日までと限られている。なので、金沢のおでん屋でかに面を食することができる期間は2ヵ月ほど。期限が限定されたメニューとあって、この時季には金沢おでんの店には行列ができる。これがすっかり金沢の繁華街の季節の風物詩になっている。

話が逸れた。さらに漁協の荷捌き場に入ると、ズワイガニのメスの香箱ガニが発砲スチロールの箱に段積みになっていた=写真・中=。これを見て、いよいよ「かに面」の季節だと心が騒いだ。かに面は、これも有名な「金沢おでん」の季節限定のメニューだ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだもの=写真・下=。香箱ガニの漁期は資源保護政策で11月6日から12月29日までと限られている。なので、金沢のおでん屋でかに面を食することができる期間は2ヵ月ほど。期限が限定されたメニューとあって、この時季には金沢おでんの店には行列ができる。これがすっかり金沢の繁華街の季節の風物詩になっている。

香箱ガニの話に集中したが、オスの加能ガニも人気だ。地元メディア各社の報道(15日付)によると、加能ガニの中でも重さ1.5㌔以上、甲羅幅14.5㌢など基準をクリアしたものは「輝(かがやき)」の最高級ブランド名が与えられ、きのう今季初めて1匹が認定され、金沢港かなざわ総合市場での競りで18万円の値がついた。メスの香箱ガニの最高級ブランド名は「輝姫」でこれは4万円。能登の漁業の再起に向けた第一歩となってほしいと願う。

香箱ガニの話に集中したが、オスの加能ガニも人気だ。地元メディア各社の報道(15日付)によると、加能ガニの中でも重さ1.5㌔以上、甲羅幅14.5㌢など基準をクリアしたものは「輝(かがやき)」の最高級ブランド名が与えられ、きのう今季初めて1匹が認定され、金沢港かなざわ総合市場での競りで18万円の値がついた。メスの香箱ガニの最高級ブランド名は「輝姫」でこれは4万円。能登の漁業の再起に向けた第一歩となってほしいと願う。

⇒16日(土)夜・金沢の天気 くもり

「初物七十五日」という言葉がある。旬の時期に出回り始めた初物を食べると寿命が「七十五日」延びるという意味。 四季に恵まれた日本ならではの季節感で、それほど旬の食材を大切にしてきたということだろう。先日(8日)獲れたての香箱ガニとオーストラリア産ワインを楽しむ会が金沢であり、参加した。

「初物七十五日」という言葉がある。旬の時期に出回り始めた初物を食べると寿命が「七十五日」延びるという意味。 四季に恵まれた日本ならではの季節感で、それほど旬の食材を大切にしてきたということだろう。先日(8日)獲れたての香箱ガニとオーストラリア産ワインを楽しむ会が金沢であり、参加した。  て飲む。日本酒とはまったく異なる絶妙な風味が口の中に広がる。参加者は寡黙になり味わいを楽しんでいた。カニと日本酒は合う、そしてワインも合うと実感して気分が高揚した。寿命が「七十五日」延びた気分にもなった。

て飲む。日本酒とはまったく異なる絶妙な風味が口の中に広がる。参加者は寡黙になり味わいを楽しんでいた。カニと日本酒は合う、そしてワインも合うと実感して気分が高揚した。寿命が「七十五日」延びた気分にもなった。  (かがやきひめ)」は甲羅幅9.9㌢のものが7万円で落札された。きょうも朝から地元のテレビ・新聞メディアは、ようやく訪れたズワイガニの話題で盛り上がっている。

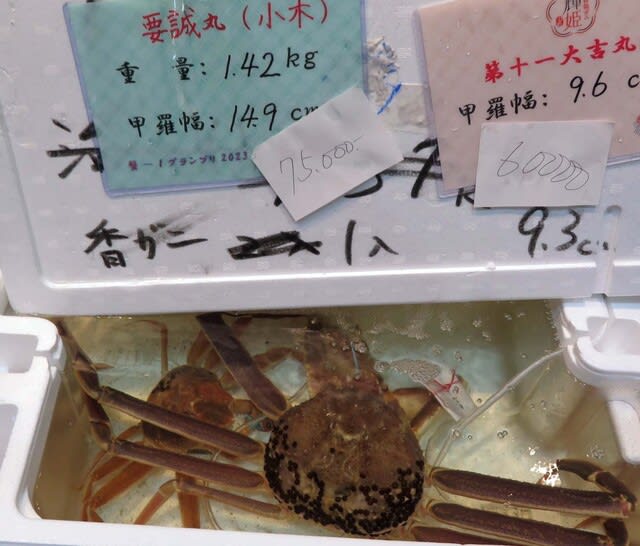

(かがやきひめ)」は甲羅幅9.9㌢のものが7万円で落札された。きょうも朝から地元のテレビ・新聞メディアは、ようやく訪れたズワイガニの話題で盛り上がっている。 店先に並んでいるものでもっとも高かったのは、重さ1.42㌔、甲羅幅14.9㌢の加能ガニで7万5000円=写真・下=。グランプリに輝いたものに比べ、サイズ的に重さで100㌘、甲羅幅で1㌢それぞれ足りない。それで、300万円と7万5000円の価格差になるとは、ズワイガニの世界もなかなか厳しいものがある。とは言え、きょうは初物なので、買い手も売り手も気持ちが盛り上がっていて高値だが、あすから

店先に並んでいるものでもっとも高かったのは、重さ1.42㌔、甲羅幅14.9㌢の加能ガニで7万5000円=写真・下=。グランプリに輝いたものに比べ、サイズ的に重さで100㌘、甲羅幅で1㌢それぞれ足りない。それで、300万円と7万5000円の価格差になるとは、ズワイガニの世界もなかなか厳しいものがある。とは言え、きょうは初物なので、買い手も売り手も気持ちが盛り上がっていて高値だが、あすから 徐々に値下がりして庶民価格に落ち着いていく。それが「カニ相場」というものだ。

徐々に値下がりして庶民価格に落ち着いていく。それが「カニ相場」というものだ。 金沢人のおでん好きは、「金沢おでん」の言葉もあるくらいだ。季節が深まるとさらにおでん好きが高じる。「かに面」だ。かに面は雌の香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ=写真・下=。季節限定の味でもある。資源保護のため香箱ガニの漁期が毎年11月6日から12月29日までと設定されている。

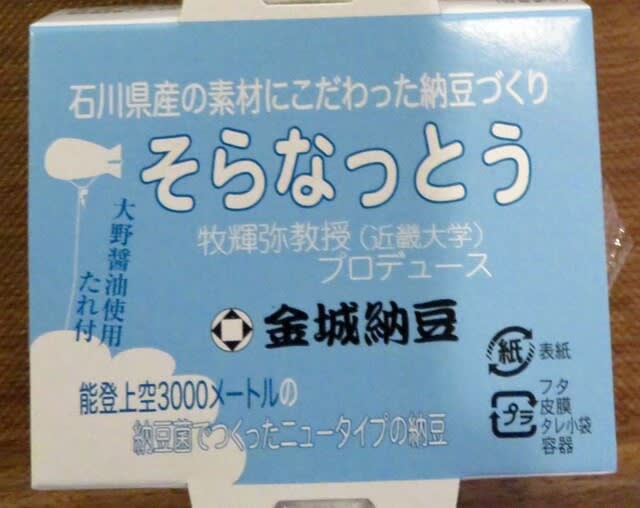

金沢人のおでん好きは、「金沢おでん」の言葉もあるくらいだ。季節が深まるとさらにおでん好きが高じる。「かに面」だ。かに面は雌の香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ=写真・下=。季節限定の味でもある。資源保護のため香箱ガニの漁期が毎年11月6日から12月29日までと設定されている。 カレーは能登牛を入れた能登牛カレー。牛の食味を引き立てるため、辛さは普通で控えめ。ごはんは加賀産コシヒカリで、その上に能登牛カレーをかけた。能登と加賀の郷土料理のような雰囲気だ。さらに、トッピングで乗せたのは『そらなっとう』だ=写真・上=。

カレーは能登牛を入れた能登牛カレー。牛の食味を引き立てるため、辛さは普通で控えめ。ごはんは加賀産コシヒカリで、その上に能登牛カレーをかけた。能登と加賀の郷土料理のような雰囲気だ。さらに、トッピングで乗せたのは『そらなっとう』だ=写真・上=。 く、豆の風味もあり好評だった。その後、『そらなっとう』として商品化された=写真・中=。JALの機内食にも採用されたことで一躍知られるようになった。

く、豆の風味もあり好評だった。その後、『そらなっとう』として商品化された=写真・中=。JALの機内食にも採用されたことで一躍知られるようになった。 ついでに食感の話題をもう一つ。金沢のイタリンア料理の店に入って初めて、「香箱がにパスタ」というメニューを見た。通常のパスタに比べ1200円も高い。思い切って注文する。クリームパスタに北陸の海などで獲れる香箱ガニ(ズワイガニの雌)の身をトッピングしたものだ。とくに、香箱ガニの外子(卵)と甲羅の中にある内子(未熟成卵)、そしてカニみそ(内臓)がパスタ全体の食感を高める。それに白ワインを注文する。深く趣きのある味わいだった。

ついでに食感の話題をもう一つ。金沢のイタリンア料理の店に入って初めて、「香箱がにパスタ」というメニューを見た。通常のパスタに比べ1200円も高い。思い切って注文する。クリームパスタに北陸の海などで獲れる香箱ガニ(ズワイガニの雌)の身をトッピングしたものだ。とくに、香箱ガニの外子(卵)と甲羅の中にある内子(未熟成卵)、そしてカニみそ(内臓)がパスタ全体の食感を高める。それに白ワインを注文する。深く趣きのある味わいだった。 例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。

例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。 机の上には「かに丼の召し上がり方」というマニュアルがあった。それを見ながら、甲羅から身と外子(卵)、内子(未成熟の卵)をかき出す。2つ分の甲羅からの分量はけっこう多く、丼の表面がカニの身でいっぱいになった。それをご飯とかき合わせる。ワサビを入れた皿があり、しょうゆを少々注ぐ。わさび醤油を丼にかける。

机の上には「かに丼の召し上がり方」というマニュアルがあった。それを見ながら、甲羅から身と外子(卵)、内子(未成熟の卵)をかき出す。2つ分の甲羅からの分量はけっこう多く、丼の表面がカニの身でいっぱいになった。それをご飯とかき合わせる。ワサビを入れた皿があり、しょうゆを少々注ぐ。わさび醤油を丼にかける。