☆兼六園にアサギマダラ、日本海に木造船、市街地にクマ

きょう24日は二十四節気の一つ「霜降」。霜が降りる頃とされる。ただ、このところ「暑さ」を感じる。きょうの金沢の日中の最高気温は24度だった。知人の話だと、金沢の兼六園の梅林に咲いているフジバカマにアサギマダラが舞 っているのを見た、という。「旅するチョウ」と称されるアサギマダラが北陸を訪れるのは例年9月下旬ごろなのだが、季節がゆったりとしているのだろうか。来月11月1日から兼六園では恒例の雪つり作業が始まる。(※写真・上=世界農業遺産「能登の里山里海」情報ポータル公式サイトより)

っているのを見た、という。「旅するチョウ」と称されるアサギマダラが北陸を訪れるのは例年9月下旬ごろなのだが、季節がゆったりとしているのだろうか。来月11月1日から兼六園では恒例の雪つり作業が始まる。(※写真・上=世界農業遺産「能登の里山里海」情報ポータル公式サイトより)

北朝鮮からの脱北が相次いでいる。NHKニュース(24日付)によると、韓国軍の合同参謀本部は24日、日本海上で北朝鮮の木造船を見つけたと発表した。木造船は亡命が目的と推定されるとしていて、韓国北東部ソクチョ(束草)の沖合で乗っていた4人の身柄を確保した。ことし5月にも朝鮮半島西側の黄海で北朝鮮の住民が漁船で脱北して韓国に入っている。ことし韓国に入国した脱北者は、先月末時点で 139人で、北朝鮮が新型コロナウイルスの感染対策として国境を封鎖していた去年の同じ時期に比べて3倍余りに増えている。

139人で、北朝鮮が新型コロナウイルスの感染対策として国境を封鎖していた去年の同じ時期に比べて3倍余りに増えている。

北朝鮮に有事が起これば大量の亡命者が発生し、船に乗って逃げるだろう。ガソリンが切れたり、エンジンが止まった船の一部はリマン海流に乗って、韓国や日本海沿岸に漂着する。そうした亡命者をどう受け入れるのか、中には武装した者もいるだろう。今回、韓国軍がたまたま木造船を見つけたとすれば、ほかにも相当数の木造船が日本海に漂流している可能性もある。実に不気味だ。(※写真・中=2017年11月に能登半島の尖端、珠洲市の海岸に漂着した北朝鮮の木造漁船)

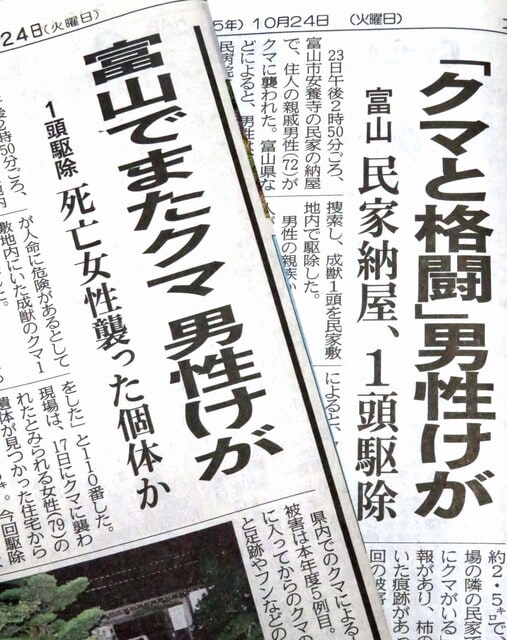

これも不気味なニュースだ。クマに襲われてけがをするなど被害にあった人の数は、今年度はこれまでに17の道府県で少なくとも167人にのぼり、国が統計を取り始めて以降、最も多かった3年前の158人をすでに上回り、過去最悪の被害となっている。NHKが独自に集計した数字だ。

これも不気味なニュースだ。クマに襲われてけがをするなど被害にあった人の数は、今年度はこれまでに17の道府県で少なくとも167人にのぼり、国が統計を取り始めて以降、最も多かった3年前の158人をすでに上回り、過去最悪の被害となっている。NHKが独自に集計した数字だ。

北陸でも被害が相次いでいて、きのう23日、富山市内で72歳の男性がクマに襲われ重傷。17日には79歳の女性が亡くなっている。富山県内での人身被害は本年度で5例目となっている。ブナの実はクマの主要なエサとされているが、富山県内では凶作で、エサを求めて市街地などにもクマが出没しているようだ。

⇒24日(火)夜・金沢の天気 はれ

煎茶を味わって感じることは「一滴の哲学」ということだろうか。小さな茶碗にほんの僅か、ほぼ一滴の煎茶が出される。それを2回味わい、その後に菓子をいただき、最後に白湯を飲み、茶席が終わる。抹茶とはまったく異なる流儀だ。

煎茶を味わって感じることは「一滴の哲学」ということだろうか。小さな茶碗にほんの僅か、ほぼ一滴の煎茶が出される。それを2回味わい、その後に菓子をいただき、最後に白湯を飲み、茶席が終わる。抹茶とはまったく異なる流儀だ。