☆震度6強から1ヵ月 揺れ止まぬ能登は日本の縮図なのか

能登半島の尖端を震源とするマグニチュード6.5、震度6強の地震が発生してきょう5日で1ヵ月が経った。地震は断続的に続いていて、きのう4日朝にもマグニチュード3.0、震度2の揺れがあった。震度1以上の揺れはことしに入って171回目となった(金沢地方気象台「震度1以上の日別震度回数・積算震度回数」より)。被災地では再建に向けて動き出しているが、課題も浮かんでいる。

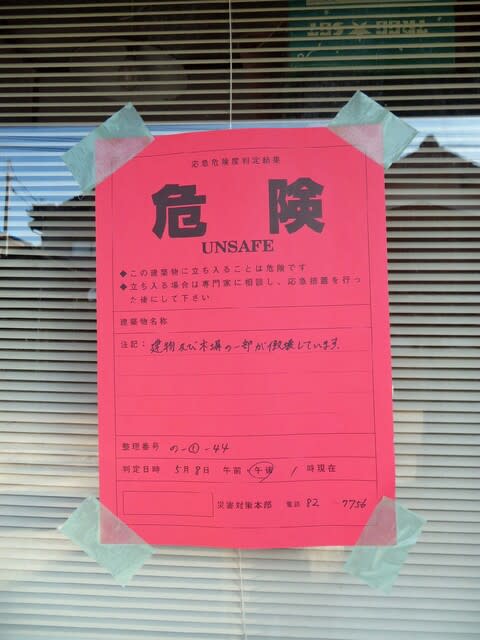

震度6強の揺れから10日目の15日に被害が大きかった珠洲市を訪れた。同市の全壊家屋は28棟、半壊103棟、一部損壊が564棟となった(5月30日現在・石川県庁調べ)。市内でもとくに被害が大きかった正院地区では、「危険」と書か れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。

れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。

危険度判定は自治体が行う調査で、被災した建築物がその後の余震などによる倒壊の危険性や、外壁や窓ガラスの落下、設備の転倒などの危険性を判定し、人命に関わる二次的被害を防止するのが目的。判定結果は緑(調査済み)・黄(要注意)・赤(危険)の3段階で区分する。ただ、法的な拘束力はない。現地を訪れたときも、赤い紙が貼られている家だったが、買い物袋を持った住人らしき人たちが出入りしていた。危険と分かりながらも住んでおられるのかと思うと、自身も複雑な気持ちになった。

地域経済にも深刻な被害をもたらしている。西村康稔経済産業大臣が今月3日に珠洲市を視察し、焼酎の製造会社で仕込み用タンクの損害や、「かめ」や「たる」が壊れて中身が流れ出たことについて説明を受けた。また、地元の伝統工芸品である珠洲焼の窯が壊れた状況を視察した。その様子を当日のNHKニュースが報じ、西村大臣は「事業を再開、再建できる支援をしていきたい。さまざまな補助金などがあるのでニーズに合わせて対応していく」と述べていた。また、同行した同市の泉谷満寿裕市長は「500以上の事業者が被害を受けた。事業者が再建をあきらめないように国の支援をお願いした」とインタビューに答えていた。

能登半島では過疎高齢化が進み、空き家も目立っている。そこに追い打ちをかけるようにして、今度は震災に見舞われた。インタビューに答えていた泉谷市長は切実な表情だった。いつ揺れが止むか見通しが立たない。少子高齢化と地震多発の日本の縮図がここにある。災害復興のモデル地区として再生して欲しい、そう願わずにはいられない。

⇒5日(月)午前・金沢の天気 はれ

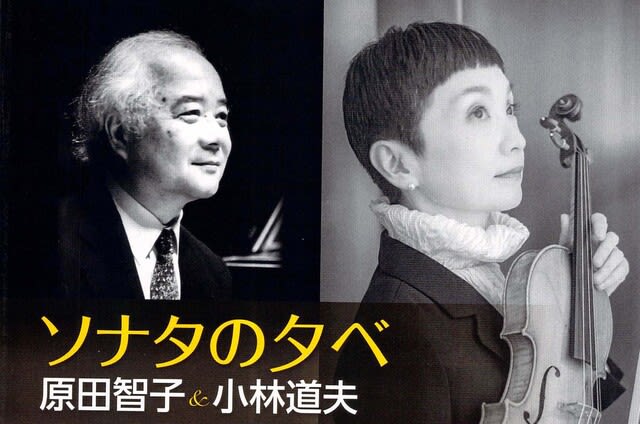

一バイオリンで活躍する原田智子さん、そして、原田さんが敬愛するというピアニスト小林道夫氏を招いて、ピアノとバイオリンのソナタの魅力を披露した。

一バイオリンで活躍する原田智子さん、そして、原田さんが敬愛するというピアニスト小林道夫氏を招いて、ピアノとバイオリンのソナタの魅力を披露した。 次の秋の夜長は、まるでベートーベンの「運命」をテレビで見るような感覚だった。10日に放送されたTBSの日曜劇場「日本沈没―希望のひと―」(午後9時)の初回=写真・中=。1973年の小松左京のSF小説が原作。2023年の東京を舞台に内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになるシーンはリアル感があった。ラストシーンは実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。

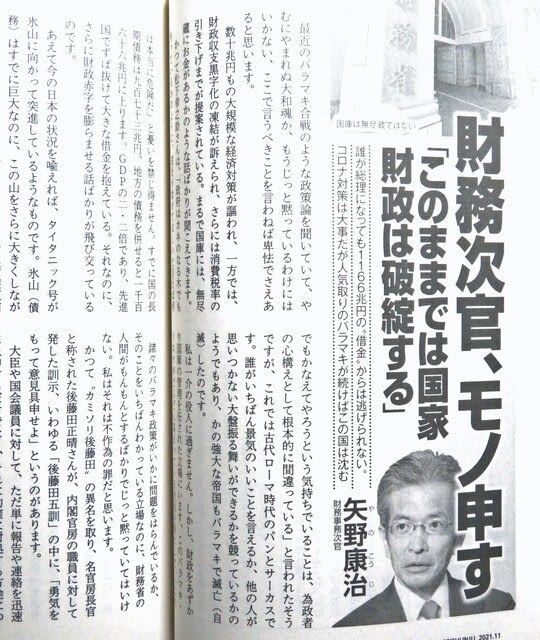

次の秋の夜長は、まるでベートーベンの「運命」をテレビで見るような感覚だった。10日に放送されたTBSの日曜劇場「日本沈没―希望のひと―」(午後9時)の初回=写真・中=。1973年の小松左京のSF小説が原作。2023年の東京を舞台に内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになるシーンはリアル感があった。ラストシーンは実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。 月刊誌「文藝春秋」(11月号)の「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」=写真・下=を秋の夜長に読んだ。「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います。」との出だし。現職の財務事務次官による、強烈な政治家批判だ。「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ」は岸田総理の自民党総裁選での主張のこと。また、「財政収支黒字化の凍結」は総裁選での高市早苗氏の政策だった。「さらには消費税率の引き下げまでが提案されている」は立憲民主党の枝野代表の公約だ。

月刊誌「文藝春秋」(11月号)の「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」=写真・下=を秋の夜長に読んだ。「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います。」との出だし。現職の財務事務次官による、強烈な政治家批判だ。「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ」は岸田総理の自民党総裁選での主張のこと。また、「財政収支黒字化の凍結」は総裁選での高市早苗氏の政策だった。「さらには消費税率の引き下げまでが提案されている」は立憲民主党の枝野代表の公約だ。