★震源は能登半島を南下してくるのか 連動する活断層の不気味さ

前回ブログの続き。今月25日付のブログ『☆能登地震による液状化で電柱同士が接触し発火 これはレアケースなのか』を読んでくれた金沢の知人から、きのうメールがあった。「(26日の)震度5弱の地震で傾いて今にも倒れそうになっている電柱が内灘にある。危なっかしくて道路を通るのも不安になる」と。知人は内灘町の企業に勤めている。きょう現地を見に行った。

危なっかしい電柱がある場所は内灘町室地区の県道沿い。同町では元日の能登半島地震による震度5弱の揺れと液状化被害で全半壊の住家が686棟にも及んでいる。今月25日付ブログは、傾いた道路の電柱が地盤の液状化でさらに傾き、隣接する工場敷地内の電柱との電線が接触して発火したと書いた。危なっかしい電柱は発火した電柱と同じ県道沿いにあり、わりと近い。その傾き加減は素人目線で15度から20度はあるかもしれない=写真=。傾きが以前より大きくなったのは、ここ数日の雨と26日の地震の影響なのだろうか。この周囲の電柱もこれほどではないが軒並み傾いている。このまま倒れば人身事故になりかねない。

危なっかしい電柱がある場所は内灘町室地区の県道沿い。同町では元日の能登半島地震による震度5弱の揺れと液状化被害で全半壊の住家が686棟にも及んでいる。今月25日付ブログは、傾いた道路の電柱が地盤の液状化でさらに傾き、隣接する工場敷地内の電柱との電線が接触して発火したと書いた。危なっかしい電柱は発火した電柱と同じ県道沿いにあり、わりと近い。その傾き加減は素人目線で15度から20度はあるかもしれない=写真=。傾きが以前より大きくなったのは、ここ数日の雨と26日の地震の影響なのだろうか。この周囲の電柱もこれほどではないが軒並み傾いている。このまま倒れば人身事故になりかねない。

それにしても気がかりなのは、今月26日の震度5弱の揺れなど、このところ能登で頻発している地震の震源が元日の半島尖端から南下していることだ。地元メディアの報道によると、地震学者のコメントとして、元日の地震で動いた断層とは別の「羽咋沖西断層」が震源の可能性があるとしている。元日の震源は半島尖端の珠洲市だったが、このところの地震は半島の真ん中 の羽咋市の沖に位置する。さらに南下すると金沢に限りなく近いづいてくる。

の羽咋市の沖に位置する。さらに南下すると金沢に限りなく近いづいてくる。

金沢には「森本・富樫断層」がある=図=。国の地震調査研究推進本部の「主要活断層」によると、切迫度が最も高い「Sランク」が全国で31あり、その一つが森本・富樫断層だ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。金沢市の公式サイトに掲載されている「平成24年度(2012)被害想定調査結果」によると、この森本・富樫断層で金沢市内中心部に直下地震が起きた場合、マグニチュード 7.2、最大震度7と想定されている。地震は連動する。連動しながら南に降りてくるのか。じつに不気味だ。

⇒28日(木)夜・金沢の天気 あめ

い」とのコメントが流れていた。

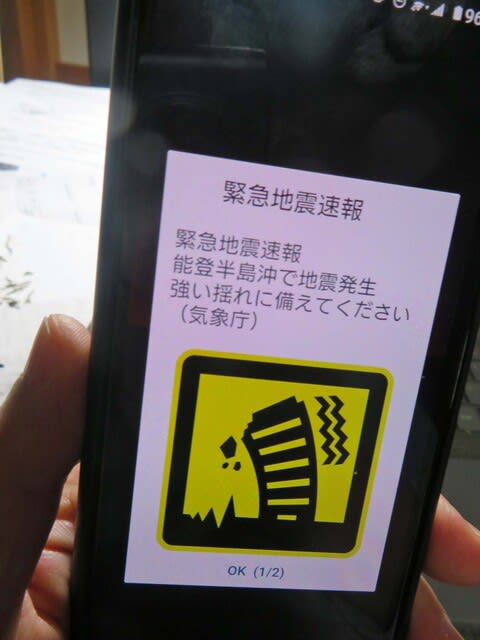

い」とのコメントが流れていた。 気象庁によると、震度1以上の揺れを観測した地震は16日午前4時までに1400回以上になる。能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いている。気象庁が今後2、3週間は震度5強程度か、それ以上の揺れに注意が必要と呼びかけていた矢先に先ほどの震度5の揺れが起きた。

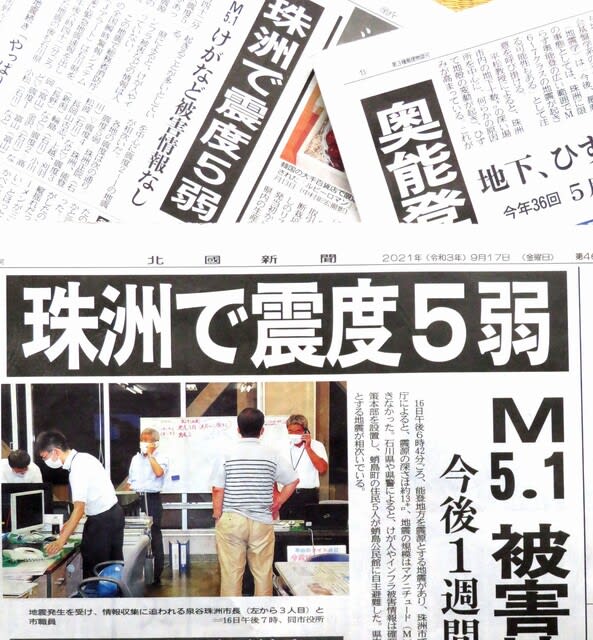

気象庁によると、震度1以上の揺れを観測した地震は16日午前4時までに1400回以上になる。能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いている。気象庁が今後2、3週間は震度5強程度か、それ以上の揺れに注意が必要と呼びかけていた矢先に先ほどの震度5の揺れが起きた。 ことしに入って能登半島を震源とした震度1以上の揺れはきのう夕方を含めて36回(震度3以上は7回)発生している。2020年は11回(同2回)、2019年は9回(同1回)、2018年は3回(同0回)だったので、地震活動が活発化していることが分かる(tenki.jp「石川県能登地方を震源とする地震情報」)。

ことしに入って能登半島を震源とした震度1以上の揺れはきのう夕方を含めて36回(震度3以上は7回)発生している。2020年は11回(同2回)、2019年は9回(同1回)、2018年は3回(同0回)だったので、地震活動が活発化していることが分かる(tenki.jp「石川県能登地方を震源とする地震情報」)。