☆能登半島地震 共助の心意気「能登はやさしや土までも」

震度6弱の揺れがあった中能登町をきのう訪れた。能登半島の中ほどに位置するこの町には国指定の史跡「雨の宮古墳群 」がある。北陸地方最大級の前方後方墳と前方後円墳が隣接する。4 世紀から5世紀(弥生後期)の古墳で、眉丈山(びじょうざん・標高188㍍)の山頂にあり、邑知(おうち)地溝帯と呼ばれる穀倉地帯を見渡す位置にする。能登の王は自ら開拓した穀倉地を死後も見守りたいという思いで山頂に古墳を築いたのかもしれない、と想像を膨らませながら雪の山道に車を走らせた。

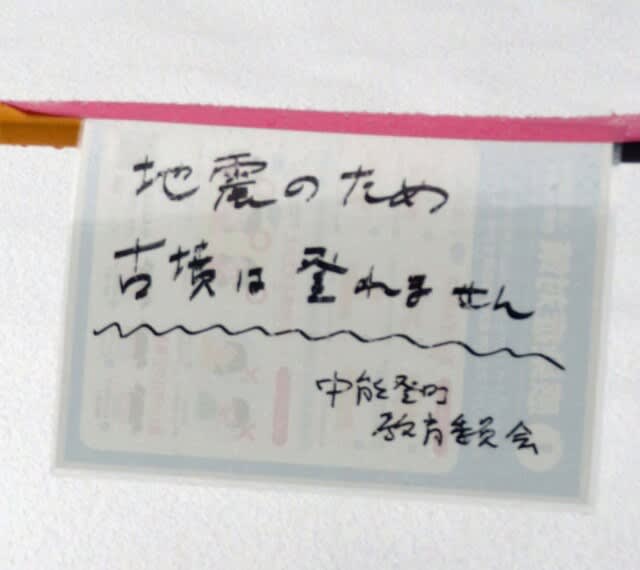

ところが、道半ばでストップの貼り紙が。「地震のため 古墳は登れません 中能登町教育委員会」=写真・上=。関係者に問い合わせると、36基の古墳の中でも大きな1号墳と2号墳の頂上部分で数㍍にわたって地割れ走っていて、ブルーシートで応急措置を施している。適切な修復方法を文化庁などと模索中で、当面の間は立ち入り禁止となるとのことだった。これまで、学生たちを連れて能登スタディツアーを実施する際には能登の歴史を理解するポイント地点として雨の宮古墳群 を訪れていた。行政予算は生活や交通インフラなどが優先されるのが常だが、地域が誇る文化財の修復を願う。

ところが、道半ばでストップの貼り紙が。「地震のため 古墳は登れません 中能登町教育委員会」=写真・上=。関係者に問い合わせると、36基の古墳の中でも大きな1号墳と2号墳の頂上部分で数㍍にわたって地割れ走っていて、ブルーシートで応急措置を施している。適切な修復方法を文化庁などと模索中で、当面の間は立ち入り禁止となるとのことだった。これまで、学生たちを連れて能登スタディツアーを実施する際には能登の歴史を理解するポイント地点として雨の宮古墳群 を訪れていた。行政予算は生活や交通インフラなどが優先されるのが常だが、地域が誇る文化財の修復を願う。

冒頭で述べたように、中能登町は古くから広大な平地でコメづくりが営まれた豊かな地域だ。その様子は街並みを見れば理解できる。「あずまだち」あるは「あずまづくり(東造り)」と呼ばれる切妻型の屋根は建物の上に大きな本を開いて覆いかぶせたようなカタチをしている。黒瓦と白壁のコントラストも特徴的で、旧加賀藩の農家の伝統的な建築様式とも言われている。

冒頭で述べたように、中能登町は古くから広大な平地でコメづくりが営まれた豊かな地域だ。その様子は街並みを見れば理解できる。「あずまだち」あるは「あずまづくり(東造り)」と呼ばれる切妻型の屋根は建物の上に大きな本を開いて覆いかぶせたようなカタチをしている。黒瓦と白壁のコントラストも特徴的で、旧加賀藩の農家の伝統的な建築様式とも言われている。

大きく損壊した建物はないように見受けられたが、白壁の部分が剥がれている家が相当あった=写真・中=。タテ揺れやヨコ揺れに本体はなんとか耐えたものの、外部では屋根瓦や白壁が落ち、内部では神棚やタンスなどが倒れただろうと察した。通りを歩くと、「瓦が落ちます 危険」と貼り紙をしている民家もあった。

町の様子を眺めながら車で走ると、「能登は 負けません!! 震災復興にがんばりましょう」「能登に 暖かいご支援 ありがとうございます」と書かれた看板が目に入った。看板の場所は国道159号に面した道の駅「織姫の里なかのと」。この看板を見て、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い起こした。

町の様子を眺めながら車で走ると、「能登は 負けません!! 震災復興にがんばりましょう」「能登に 暖かいご支援 ありがとうございます」と書かれた看板が目に入った。看板の場所は国道159号に面した道の駅「織姫の里なかのと」。この看板を見て、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い起こした。

この言葉はこの地域の共助の精神を表現する言葉としてよく用いられる。被災地には「自主避難所」が数多くある。難を逃れた自宅や納屋、ビニールハウスなどを開放して近所や知り合いの人たちと助け合いながら避難所生活をしているケースだ。配給や医療巡回などでいろいろ問題も指摘されているが、共助による生き残りの精神が根付いている。自助でも公助でもなくまず共助、「能登は 負けません」はその心意気を象徴する言葉かもしれない。

⇒27日(土)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。 ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。

ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。