★能登半島地震 がけ崩れなど複合災害に見舞われた里山

昨夜は雷鳴が響き渡っていた。金沢に住む者にとって、冬場の雷は大雪の前触れのようなもの。朝、2階の寝室のカーテンを開けると、一面の銀世界だった=写真・上、撮影は午前8時6分=。表現は少々古いが、「冬将軍のお成り」だ。さっそく玄関前など雪すかしをした。積雪は15㌢余りだが、北陸の雪はしっとりと湿っていて重く、けっこう疲れる。金沢地方気象台によると、この冬一番の強い寒気が流れ込んでいて、きょう夕方までに降る雪の量はいずれも多いと ころで能登地方の平地で30㌢、山地で50㌢、加賀地方の平地で30㌢、山地で70㌢と予想されている。

ころで能登地方の平地で30㌢、山地で50㌢、加賀地方の平地で30㌢、山地で70㌢と予想されている。

加賀の積雪が能登より多いとの予想だが、やはり気になるのは能登半島地震の被災地。能登では中山間地、いわゆる里山の集落が多い。積雪は平地より格段に多い。地震で損傷を受けている建物が雪の重みで倒壊するおそれが出てくるのではなかと案じてしまう。今回の地震では積雪も含めて複合的な被害に見舞われているのが里山の集落ではないだろうか。

輪島市では震度6強の地震に加え、中山間ではいたるところでがけ崩れが起き、道路が不通になった。さらに、がけ崩れで谷川がせき止められる「土砂ダム」ができ、各地で 民家や集落が孤立した。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=今月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

民家や集落が孤立した。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=今月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

このような言い方は適切ではないかもしれないが、民家や集落の孤立化の背景には中山間地の高齢化と過疎化という問題があった。奥能登では65歳以上の高齢化率が50%以上の地区が多い。今月5日時点で孤立した地区33ヵ所のほとんどが中山間地、あるいは海と山が接したリアス式海岸の集落だった(11日付・国土交通省「道路の緊急復旧状況」)。過疎地こそ道路の整備などが重要なのだが、能登の中山間地に入って不安になるのは山道のような細い道路が曲がりくねっている。過疎地には行政の手が行き届いていないと実感していたが、それが今回、孤立化というカタチで表れたと思っている。あくまでも推測だが。

⇒24日(水)午前・金沢の天気 くもり

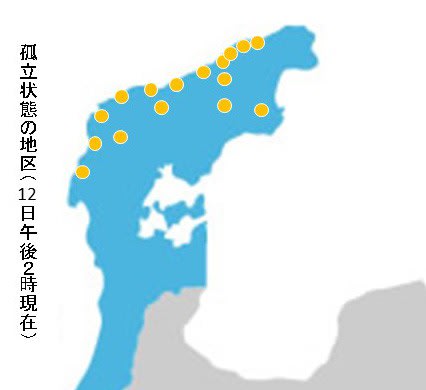

能登半島で孤立化している17の地区をチェックすると地理的に一つの傾向がある=図・上=。それは17のうち15の地区が半島の尖端部分で大陸に面する海岸沿いにあり、地元では「外浦(そとうら)」と呼ばれる地域だ。富山湾の側は「内浦(うちうら)」と呼ばれている。ちなみに、外浦と呼ばれるのには波が荒く、内浦は波が静かとのいわれがある。

能登半島で孤立化している17の地区をチェックすると地理的に一つの傾向がある=図・上=。それは17のうち15の地区が半島の尖端部分で大陸に面する海岸沿いにあり、地元では「外浦(そとうら)」と呼ばれる地域だ。富山湾の側は「内浦(うちうら)」と呼ばれている。ちなみに、外浦と呼ばれるのには波が荒く、内浦は波が静かとのいわれがある。 ータベース」(2012年)=図・下=によると、能登北部でがけ崩れ現場が集中している場所は外浦であり、今回孤立化している地域とほぼ一致する。

ータベース」(2012年)=図・下=によると、能登北部でがけ崩れ現場が集中している場所は外浦であり、今回孤立化している地域とほぼ一致する。 ード6.6から7と推測される揺れや、2007年3月25日の同6.9など、2023年5月5日の同6.5にかけて強い地震が12回も起きている。それ以前にも能登では相当の揺れが繰り返されてきたことは想像に難くない。このため、リアス式海岸が広がる外浦では地盤が広範囲に緩んでいて、山側のがけ崩れの要因になっているのではないだろうか。

ード6.6から7と推測される揺れや、2007年3月25日の同6.9など、2023年5月5日の同6.5にかけて強い地震が12回も起きている。それ以前にも能登では相当の揺れが繰り返されてきたことは想像に難くない。このため、リアス式海岸が広がる外浦では地盤が広範囲に緩んでいて、山側のがけ崩れの要因になっているのではないだろうか。