☆震災から半年ぶり「21美」が全面再開 度肝を抜くフォルム

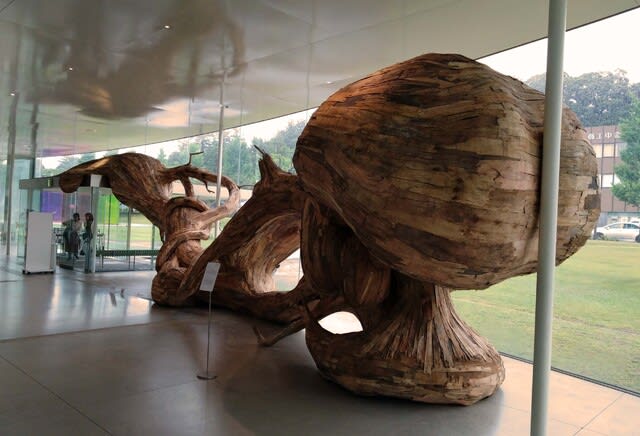

元日の能登半島地震で展示室のガラス天井が落下するなどの被害があった金沢21世紀美術館がきのう(22日)半年ぶりに全館で営業を再開した。たまたま21美の前を車で通ると、兼六園側の入り口に巨大なフォルムの作品が展示されていた=写真・上=。まるで恐竜か怪物か何かような度肝を抜くような作品で、全館での営業を再開を祝っているのかと想像を膨らませながら素通りした。

その作品が気になり、きょう午前中に21美を訪れた。美術館のメインエントランスに鎮座するこの作品は『死の海』。説明書きによると、ブラジルの作家、エンリケ・オリヴィエラの作品(2024)。生命体のように曲がりくねるフォルムはオリヴィエラが20年来続けているシリーズの一つで、入り口という空間を支配する生き物のようにも感じる。

その作品が気になり、きょう午前中に21美を訪れた。美術館のメインエントランスに鎮座するこの作品は『死の海』。説明書きによると、ブラジルの作家、エンリケ・オリヴィエラの作品(2024)。生命体のように曲がりくねるフォルムはオリヴィエラが20年来続けているシリーズの一つで、入り口という空間を支配する生き物のようにも感じる。

さらに面白いのは、作品の素材だ。オリヴィエラは廃棄された家具や建設現場など捨てられた木材を集めて作品材料としている。人は広大な森林から自然の樹木を伐採し加工し て、家具や建物といった消費財にしている。こうした工程から出た木材をあえて作品として展示することで、人間と環境問題を考察してもらいたいとの意味を持たせている。今回の作品も、ブラジルで拾った膨大な合板の廃材に芸術作品という新たな生命に吹き込んだものだ=写真・下=。

て、家具や建物といった消費財にしている。こうした工程から出た木材をあえて作品として展示することで、人間と環境問題を考察してもらいたいとの意味を持たせている。今回の作品も、ブラジルで拾った膨大な合板の廃材に芸術作品という新たな生命に吹き込んだものだ=写真・下=。

『死の海』という作品名の勝手解釈を以下。本来ならば樹木が育つ森林こそが生命の海でもある。それが伐採され、廃棄された樹木が無残に捨てられた投棄現場は死の海、この意味を考えてほしいというのがオリヴィエラの訴えなのだろうか。

21美の今年のテーマは「アートとエコロジー」。政治や社会・自然環境が大きく変動する時代にあって、美術館として何ができ、どう未来に進んでいくのか探究していくというテーマなのだろう。その意味で、作品『死の海』が美術館のメインエントランスで展示された意味は大きいのかもしれない。

地震によって半年ぶりに開幕となった展覧会名は「Lines(ラインズ)─意識を流れに合わせる」。日本、ベトナム、オーストラリア、ガーナ、フランス、オランダ、デンマーク、チェコ共和国、アメリカ、ブラジルの10ヵ国から多種多様な文化的背景を持つ16作家(グループを含む)の35作品が並ぶ。会期は10月14日まで。再度ゆっくり鑑賞したい。

⇒23日(日)午後・金沢の天気 あめ

せっかくなので無料ゾーンで楽しんだ。館内の市民ギャラリ―の壁に描かれている、色鮮やかな花や植物の文様。台湾のアーティストであるマイケル・リン氏の作品=写真・上=。金沢市民だったら、おそくらイメージが沸く。加賀友禅の模様だ、と。推測だが、マイケル・リン氏が金沢を訪れて加賀友禅の着物に描かれた文様が気に入ったのだろう。模様は加賀友禅の中でも古典的な図案のモチーフだ。そして、「加賀五彩」と称される藍、臙脂(えんじ)、黄土、草、古代紫の5色を基調に描いている。かなりのめり込んだ作品だ。

せっかくなので無料ゾーンで楽しんだ。館内の市民ギャラリ―の壁に描かれている、色鮮やかな花や植物の文様。台湾のアーティストであるマイケル・リン氏の作品=写真・上=。金沢市民だったら、おそくらイメージが沸く。加賀友禅の模様だ、と。推測だが、マイケル・リン氏が金沢を訪れて加賀友禅の着物に描かれた文様が気に入ったのだろう。模様は加賀友禅の中でも古典的な図案のモチーフだ。そして、「加賀五彩」と称される藍、臙脂(えんじ)、黄土、草、古代紫の5色を基調に描いている。かなりのめり込んだ作品だ。 手前には壁と同じモチーフのロッキングチェアがある。この美術館を共同設計した妹島和世氏と西沢立衛氏によるデザインのイス。そして、このイスに座ると見えてくるアートが、空に向かって定規をあてる姿を描いたブロンズ像「雲を測る男」。ベルギーの作家ヤン・ファーブル氏の作品だ=写真・中=。作品目録によると、ヤン・ファーブル氏はあの有名な昆虫学者ファン・アンリ・ファーブルのひ孫という。

手前には壁と同じモチーフのロッキングチェアがある。この美術館を共同設計した妹島和世氏と西沢立衛氏によるデザインのイス。そして、このイスに座ると見えてくるアートが、空に向かって定規をあてる姿を描いたブロンズ像「雲を測る男」。ベルギーの作家ヤン・ファーブル氏の作品だ=写真・中=。作品目録によると、ヤン・ファーブル氏はあの有名な昆虫学者ファン・アンリ・ファーブルのひ孫という。 難病の薬を開発したという実話に基づく。映画の終わりの場面で「研究の自由を剥奪された時は何をするか」と問いに主人公が答えたセリフが「雲でも測って過ごす」だったことからこの作品名がついたとか。昆虫学者の末裔らしい、知的なタイトルではある。

難病の薬を開発したという実話に基づく。映画の終わりの場面で「研究の自由を剥奪された時は何をするか」と問いに主人公が答えたセリフが「雲でも測って過ごす」だったことからこの作品名がついたとか。昆虫学者の末裔らしい、知的なタイトルではある。 ここで表千家の社中が立礼(りゅうれい)席を設けていた。立礼は椅子に座ってお茶を点てる作法=写真・上=。客も椅子に座り、抹茶碗はテーブルの上に置かれる。まさに和洋折衷の風景だ。一説に、明治5年(1872)に西本願寺などを会場として京都博覧会が開かれ、裏千家が外国人を迎えるために考案したものとされる。文明開化といわれた激変する時代に対応するアイデアだったのだろう。

ここで表千家の社中が立礼(りゅうれい)席を設けていた。立礼は椅子に座ってお茶を点てる作法=写真・上=。客も椅子に座り、抹茶碗はテーブルの上に置かれる。まさに和洋折衷の風景だ。一説に、明治5年(1872)に西本願寺などを会場として京都博覧会が開かれ、裏千家が外国人を迎えるために考案したものとされる。文明開化といわれた激変する時代に対応するアイデアだったのだろう。 スザーンさんには9年前、金沢大学の社会人講座で講演をいただき、輪島市の工房も訪問したことがある。ロンドン生まれのスザーンさんが漆器と出会ったのは19歳の時、美術とデザインを学んでいて、ロンドンの博物館で見た漆器の美しさに魅せられた。 22歳で日本にやって来て、書道や生け花、着付けなど和の文化を学んだ。その後、漆器を学ぶために輪島に移住。1990年から輪島漆芸技術研修所で本格的に学んだ。

スザーンさんには9年前、金沢大学の社会人講座で講演をいただき、輪島市の工房も訪問したことがある。ロンドン生まれのスザーンさんが漆器と出会ったのは19歳の時、美術とデザインを学んでいて、ロンドンの博物館で見た漆器の美しさに魅せられた。 22歳で日本にやって来て、書道や生け花、着付けなど和の文化を学んだ。その後、漆器を学ぶために輪島に移住。1990年から輪島漆芸技術研修所で本格的に学んだ。 そのマンボウが最近は少し脳裏から遠ざかった感じが個人的にはする。それは、新聞・TVメディアやネットにはウクライナ侵攻に関する情報があふれているからだろう。しかも、ウクライナとロシアをめぐ情勢は刻一刻と変わっている。そのせいか、コロナ感染情報は少なくなり、日常生活でもほとんど話題に上らなくなった。

そのマンボウが最近は少し脳裏から遠ざかった感じが個人的にはする。それは、新聞・TVメディアやネットにはウクライナ侵攻に関する情報があふれているからだろう。しかも、ウクライナとロシアをめぐ情勢は刻一刻と変わっている。そのせいか、コロナ感染情報は少なくなり、日常生活でもほとんど話題に上らなくなった。 ていて、東北観光から北陸観光にシフトがあったのかもしれない。マンボウが全国的に解除され、金沢の春の観光シーズンも到来する。自身もワクチンは3回打ち、3連休なのであすはどこかドライブにでも、と。

ていて、東北観光から北陸観光にシフトがあったのかもしれない。マンボウが全国的に解除され、金沢の春の観光シーズンも到来する。自身もワクチンは3回打ち、3連休なのであすはどこかドライブにでも、と。