★雪国の美徳「雪すかし」とマイクロプラスチック問題

きょうも朝から雪が降っている。積雪は自宅周囲で5㌢ほどだが、降雪の合い間にご近所さんが「雪すかし」を始めると、町内の家々からも人が出てきて始まる。「また降りましたね」と。雪すかしは朝のあいさつ代わりでもある。金沢の雪すかし、除雪にはちょっとした暗黙のルールのようなものがある。

雪をすかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角の家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。登校の児童たちが歩く歩道の部分でよい。すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく。冬場の側溝は雪捨て場となる=写真・上=。

雪をすかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角の家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。登校の児童たちが歩く歩道の部分でよい。すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく。冬場の側溝は雪捨て場となる=写真・上=。

雪国の住民の「自助・共助」の美しい街の光景ではある。では、行政は何もしないのかというとそうではない。町会が費用を負担し、事業者に除雪車など機械による市道の除排雪を委託する場合に、30万円を限度としてその費用の3分の2を補助する制度を設けている。ただ、自身は毎年この雪の季節にまったく別の問題を考えてしまう。スコップとマイクロプラスチック問題のことだ。

かつてスコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化し、最近ではプラスチックなど樹脂製が主流となっている。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。

かつてスコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化し、最近ではプラスチックなど樹脂製が主流となっている。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。

さらに粉々に砕けたマイクロプラスチックが海を漂い、海中の有害物質を濃縮させる。とくに、油に溶けやすいPCB(ポリ塩化ビフェニル)などの有害物質を表面に吸着させる働きを持つとされる。そのマイクロプラスチックを小魚が体内に取り込み、さらに小魚を食べる魚に有害物質が蓄積される。食物連鎖で最後に人が魚を獲って食べる。

自身はなるべくステンレス製のスコップを用いるようにしている。ただ、ご近所を見渡すとほとんどがプラステチック製だ。雪国から排出されるマイクロプラスチックは想像を絶する量ではないだろうか。この問題を解決する方法はただ一つ。一部には製品化されたものもあるが、スコップのさじ部分の尖端をステンレスなど金属にするしかない。これを法令で措置すべきだ。「2050年のカーボンニュートラル」宣言の次は、「マイクロプラスチック・ゼロ宣言」ではないだろうか。

⇒13日(木)午後・金沢の天気 ゆき

きょうは朝から断続的に雪が降り、午前中の積雪は自宅周囲で20㌢ほどになった。今季初めての雪すかしをした。まず玄関前の道路に積もった雪を、次に駐車場を除雪して、最後に玄関の入り口をすかす。40分ほどかかった。

きょうは朝から断続的に雪が降り、午前中の積雪は自宅周囲で20㌢ほどになった。今季初めての雪すかしをした。まず玄関前の道路に積もった雪を、次に駐車場を除雪して、最後に玄関の入り口をすかす。40分ほどかかった。  暗黙のルールに従わなかったからと言って、罰則や制裁があるわけではない。雪は溶けて消えるものだ。しかし、町内の細い市道でどこかの家が積雪を放置すれば、交通の往来に支障をきたし雪害となる。ご近所の人たちはその家の危機管理能力を見抜いてしまう。もちろん、道路の雪害は住民の責任ではなく、行政にある。一方で道路を使うのは住民なので、公共の意識で出来る範囲で除雪を行う。そんなルールだ。

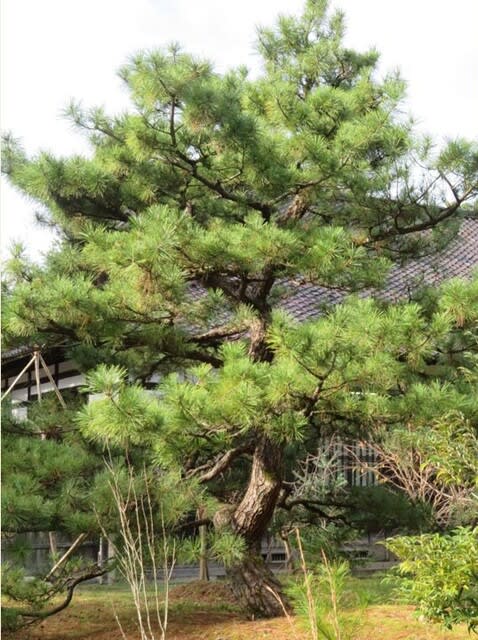

暗黙のルールに従わなかったからと言って、罰則や制裁があるわけではない。雪は溶けて消えるものだ。しかし、町内の細い市道でどこかの家が積雪を放置すれば、交通の往来に支障をきたし雪害となる。ご近所の人たちはその家の危機管理能力を見抜いてしまう。もちろん、道路の雪害は住民の責任ではなく、行政にある。一方で道路を使うのは住民なので、公共の意識で出来る範囲で除雪を行う。そんなルールだ。 庭先の雪を見てみる。五葉松の枝に積雪があり、いまにも枝が折れそうだが、雪吊りの縄でそれを支えてくれている=写真・上=。北陸の雪はパウダースノーではなく、湿気を含んだベタ雪なので重い。2004年冬は金沢市内で50㌢を超す大雪となったが、雪つりのおかげで我が家の五葉松の枝は折れなかった。

庭先の雪を見てみる。五葉松の枝に積雪があり、いまにも枝が折れそうだが、雪吊りの縄でそれを支えてくれている=写真・上=。北陸の雪はパウダースノーではなく、湿気を含んだベタ雪なので重い。2004年冬は金沢市内で50㌢を超す大雪となったが、雪つりのおかげで我が家の五葉松の枝は折れなかった。 れ、樹齢190年と推定される。近江の唐崎の松は、松尾芭蕉(1644-94)の「辛崎( からさき )の松は花より朧(おぼろ)にて」という句でも有名だ。

れ、樹齢190年と推定される。近江の唐崎の松は、松尾芭蕉(1644-94)の「辛崎( からさき )の松は花より朧(おぼろ)にて」という句でも有名だ。 その横に、これも名木のスターである根上松(ねあがりのまつ)の世継が植えてある=写真・下=。根上松は三本の幹をむき出しの根っこが支え、樹齢は210年といわれる。盛り土を徐々に取り除き、カタチづくった松だ。世継の松はこれから盛り土が除かれ、根上松の様相を現すのだろう。

その横に、これも名木のスターである根上松(ねあがりのまつ)の世継が植えてある=写真・下=。根上松は三本の幹をむき出しの根っこが支え、樹齢は210年といわれる。盛り土を徐々に取り除き、カタチづくった松だ。世継の松はこれから盛り土が除かれ、根上松の様相を現すのだろう。 は元の姿と戻りはじめた。午後7時47分ごろに満月の姿に戻った。立冬が過ぎて夜空を見上げることはほとんどなかったが、きょうは珍しく終日晴天に恵まれ、夜までもった。おかげで天体ショーを観察することができた。

は元の姿と戻りはじめた。午後7時47分ごろに満月の姿に戻った。立冬が過ぎて夜空を見上げることはほとんどなかったが、きょうは珍しく終日晴天に恵まれ、夜までもった。おかげで天体ショーを観察することができた。 サンバのリズムに乗ってテンポよく歌い踊る松平健の後ろでは、腰元と町人風のダンサーたちが乱舞する。サンバは肌を露わにしたダンサーが踊る姿をイメージするが、赤い衣装を着た腰元ダンサーの方がむしろ艶っぽくなまめかしい。さすがに、オリンピックの開会式では時間もなく無理だろうと思ったが、それ以来、家飲みのときにネットで楽しませてもらっている。

サンバのリズムに乗ってテンポよく歌い踊る松平健の後ろでは、腰元と町人風のダンサーたちが乱舞する。サンバは肌を露わにしたダンサーが踊る姿をイメージするが、赤い衣装を着た腰元ダンサーの方がむしろ艶っぽくなまめかしい。さすがに、オリンピックの開会式では時間もなく無理だろうと思ったが、それ以来、家飲みのときにネットで楽しませてもらっている。 鳥取では「松葉ガニ」、福井では「越前ガニ」、石川では「加能ガニ」と称され、地域ブランドのシンボルにもなっている。ただ、石川の加能ガニの知名度はいま一つ。そこで県漁業協同組合では重さ1.5㌔以上、甲羅の幅14.5㌢以上、甲羅が硬く身が詰まっているものをことしから最高級品「輝(かがやき)」として認定することで全体の底上げを狙っている。その「輝」の第一号が昨夜の初競りで500万円の値がついた。記事によると、重さ1.88㌔、甲羅の幅15.6㌢だった。

鳥取では「松葉ガニ」、福井では「越前ガニ」、石川では「加能ガニ」と称され、地域ブランドのシンボルにもなっている。ただ、石川の加能ガニの知名度はいま一つ。そこで県漁業協同組合では重さ1.5㌔以上、甲羅の幅14.5㌢以上、甲羅が硬く身が詰まっているものをことしから最高級品「輝(かがやき)」として認定することで全体の底上げを狙っている。その「輝」の第一号が昨夜の初競りで500万円の値がついた。記事によると、重さ1.88㌔、甲羅の幅15.6㌢だった。 め、「輝」の認定には漏れたようだ。それでも1匹7万5000円は庶民にとっては高根の花だ。県内のズワイガニの漁期は、メスの香箱ガニが12月29日まで、オスの加能ガニは来年3月20日まで。いまは「ご祝儀相場」もあるだろうから、もう少し値段が落ち着いてから買い求めることにした。

め、「輝」の認定には漏れたようだ。それでも1匹7万5000円は庶民にとっては高根の花だ。県内のズワイガニの漁期は、メスの香箱ガニが12月29日まで、オスの加能ガニは来年3月20日まで。いまは「ご祝儀相場」もあるだろうから、もう少し値段が落ち着いてから買い求めることにした。 金沢の雪はさらさら感のパウダースノーではなく、湿っていて重い。このため、庭木に雪が積もると「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった雪害が起きる。金沢の庭師は樹木の姿を見て、「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」の雪害対策の判断をする。この季節にテレビのニュースで放映される雪吊りは「りんご吊り」という作業だ。五葉松などの高木に施される。松の幹の横にモウソウチクの柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートでもある。兼六園の800ヵ所で雪吊りが施される。

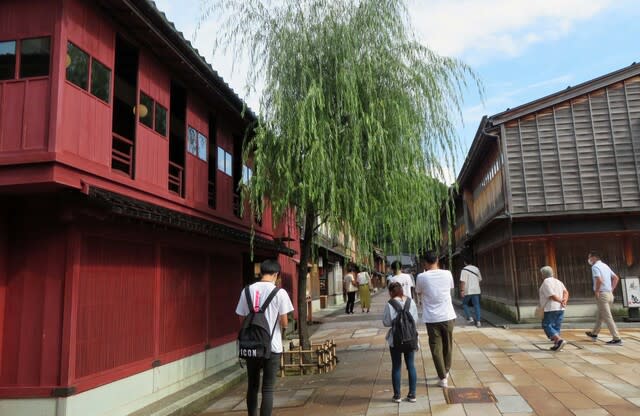

金沢の雪はさらさら感のパウダースノーではなく、湿っていて重い。このため、庭木に雪が積もると「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった雪害が起きる。金沢の庭師は樹木の姿を見て、「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」の雪害対策の判断をする。この季節にテレビのニュースで放映される雪吊りは「りんご吊り」という作業だ。五葉松などの高木に施される。松の幹の横にモウソウチクの柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートでもある。兼六園の800ヵ所で雪吊りが施される。 東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。

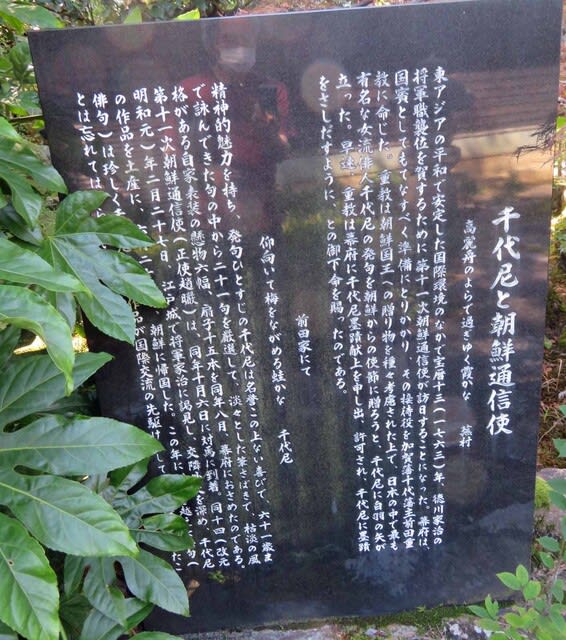

東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。 もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。

もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。 下はドロ沼ではあるが、清らかで美しく咲く姿に、いにしえより人々は自らの人生を想いながら「蓮の如く人生の花を咲かせたい」と願ってきたのだろう。金沢駅前のビルに囲まれた「蓮池」でも、山のふもとの寺院の池であっても、ハスの存在感には変わりなく、時空を超えた趣があった。

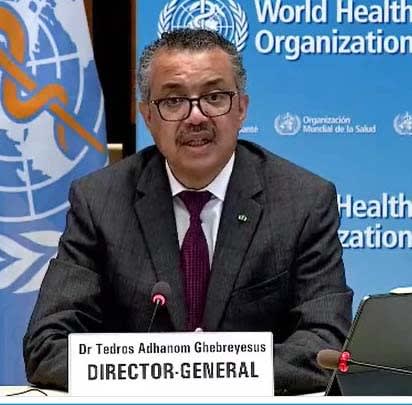

下はドロ沼ではあるが、清らかで美しく咲く姿に、いにしえより人々は自らの人生を想いながら「蓮の如く人生の花を咲かせたい」と願ってきたのだろう。金沢駅前のビルに囲まれた「蓮池」でも、山のふもとの寺院の池であっても、ハスの存在感には変わりなく、時空を超えた趣があった。 テドロス氏の心境の変化を知りたくなり、WHO公式ホームページで会見内容をチェックする。このような一文だった。「 I agree that finding the origins of this virus is a scientific exercise that must be kept free from politics.For that to happen, we expect China to support this next phase of the scientific process by sharing all relevant data in a spirit of transparency. 」。以下意訳。このウイルスの起源を発見することが政治と切り離して行う、科学的な実証作業であることは言うまでもない。そのためには、中国が透明性の精神をもってすべての関連データを共有し、科学プロセスの次の段階を支援してくれることを期待する。

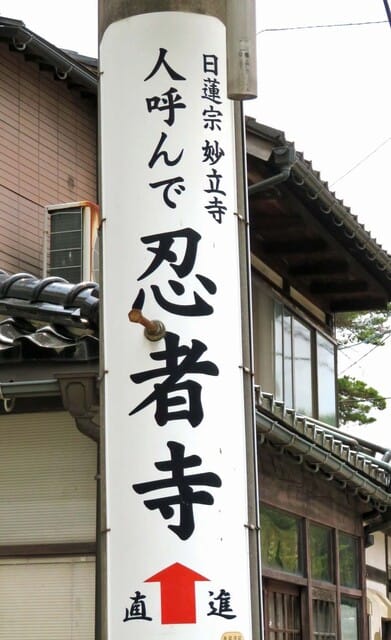

テドロス氏の心境の変化を知りたくなり、WHO公式ホームページで会見内容をチェックする。このような一文だった。「 I agree that finding the origins of this virus is a scientific exercise that must be kept free from politics.For that to happen, we expect China to support this next phase of the scientific process by sharing all relevant data in a spirit of transparency. 」。以下意訳。このウイルスの起源を発見することが政治と切り離して行う、科学的な実証作業であることは言うまでもない。そのためには、中国が透明性の精神をもってすべての関連データを共有し、科学プロセスの次の段階を支援してくれることを期待する。 している。寺名より「忍者寺」が有名なので、寺としては苦肉の策として「人呼んで」と表現するしかないのだろう。

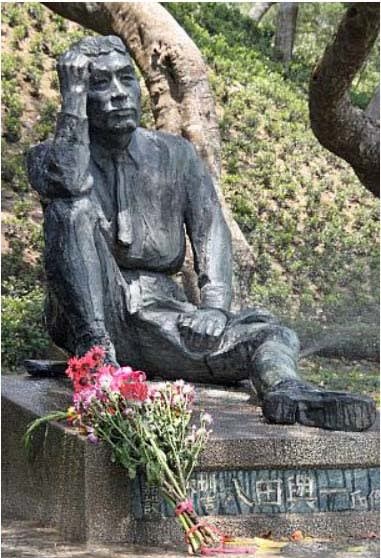

している。寺名より「忍者寺」が有名なので、寺としては苦肉の策として「人呼んで」と表現するしかないのだろう。 烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成したものの、日本国内では1923年に関東大震災があり、ダム建設のリ-ダーだった八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事だった。5月8日が命日というのは、ダム建設後、軍の命令でフィリピンの綿花栽培のための灌漑施設の調査のため船で向かう途中、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃で船が沈没し亡くなった。その日が1942年の5月8日だった。終戦直後、八田の妻は烏山頭ダムの放水口に身投げし後追い自殺する。

烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成したものの、日本国内では1923年に関東大震災があり、ダム建設のリ-ダーだった八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事だった。5月8日が命日というのは、ダム建設後、軍の命令でフィリピンの綿花栽培のための灌漑施設の調査のため船で向かう途中、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃で船が沈没し亡くなった。その日が1942年の5月8日だった。終戦直後、八田の妻は烏山頭ダムの放水口に身投げし後追い自殺する。 瞬間は見ることができたが、残念ながら「ため息」は聞いたことがない。ただ、「兼六園にカキツバタの花音を聞きに行く」、なんと風流な言葉か。その兼六園がしばらく閉鎖されるとのニュースが流れてきた。

瞬間は見ることができたが、残念ながら「ため息」は聞いたことがない。ただ、「兼六園にカキツバタの花音を聞きに行く」、なんと風流な言葉か。その兼六園がしばらく閉鎖されるとのニュースが流れてきた。