☆「金沢嫌い」と石川県知事選

けさの朝刊の一面見出しは、全国紙は「ロシア、ウクライナ進攻」、そして地元紙は「知事選 5新人立候補」だ=写真=。ウクライナ情勢めぐり世界をウオッチすると同時に、地元石川の将来のありようを知事選の各候補者の主張を読み解きながら考えるチャンスでもある。3月13日が投開票日で、金沢市長選もこの日に重なる。市長選もまた話題満載だ。

地元に住む者として、知事選をめぐるポイントをいくつか点検してみたい。全国的に見れば、金沢市は百万石の伝統を現代に伝える優美な街というイメージで、観光需要は北陸新幹線の金沢開業(2015年3月)以来さらに高まった。石川の県庁所在地であり、市の人口は46万人と北陸3県(石川、富山、福井)でもっとも大きい。都市の強みや魅力など、いわゆる「都市力」を評価した2021年度版「日本の都市特性評価」(森記念財団都市戦略研究所)でも、神戸市、仙台市に次いで8位に金沢市がラキングされ、毎年全国ベスト10に入っている。

地元に住む者として、知事選をめぐるポイントをいくつか点検してみたい。全国的に見れば、金沢市は百万石の伝統を現代に伝える優美な街というイメージで、観光需要は北陸新幹線の金沢開業(2015年3月)以来さらに高まった。石川の県庁所在地であり、市の人口は46万人と北陸3県(石川、富山、福井)でもっとも大きい。都市の強みや魅力など、いわゆる「都市力」を評価した2021年度版「日本の都市特性評価」(森記念財団都市戦略研究所)でも、神戸市、仙台市に次いで8位に金沢市がラキングされ、毎年全国ベスト10に入っている。

では、「政治力」はどうか。金沢を中心に県内はまとまっているのか。金沢の市長がその政治手腕を県知事として発揮したことはあるのか。この59年間、15期にわたって知事を務めたのは中西陽一氏(故人)、谷本正憲氏の2人で、ともに官僚出身で副知事だった。官僚出身の知事は堅実に地域課題に取り組み、成果を出すという行政能力を請われて知事に擁立されるケースは全国的にも多いが、石川はその典型的なケースと言えるかもしれない。1947年4月に公選による知事選が始まって以来、金沢の政治家が知事となって県政を束ねたことはないのだ。

県外の人が上記の話を聞けば、おそらく「えっ、なぜ」と驚くかもしれない。以下、想像を膨らませて書く。石川は能登、金沢、加賀の3つの地域に分かれていて、それぞれに独自の文化や歴史、それに基づく言葉がある。実はこうした文化風土の違いが、能登と加賀の人々の「金沢嫌い」を生んでいる。もう20年も前になるが、金沢市長が隣接の町長に合併を呼びかけたものの振られた。町長はその後再選されているので、自身は民意だったと解釈している。

金沢のどこが嫌われるのか。日本史でも教わるように、戦国時代の北陸は「百姓の持ちたる国」として浄土真宗の本願寺門徒が地域を治めていた。その後、戦国大名・前田利家を中心とした武家集団が金沢に拠点を構えた。金沢の人は日常の言葉として「そうしまっし」と語尾にアクセントをつけて念を押すように話す。武家社会の上意下達の名残とも言えるが、初めて聞く人にとっては「上から目線」を感じることもある。金沢の観光パンフでよく使われる「百万石」。かつての栄華をいつまで誇っているのかと揶揄する向きもある。能登や加賀からの目線で、金沢はどこか「異質」に映る。

とは言え、産業の集積など都市力で金沢は群を抜いている。県内の他の地域からすれば、やっかみや憧れが入り混じる。歴代の知事はそうした県民感情を巧みに政策として活かし、「能登と金沢・加賀の格差是正」をスローガンに能登半島の道路網などインフラ整備を積極的に進めてきた。知事選の候補者に必要なのはこうした地域の機微を理解した上でのバランス感覚なのだと感じている。

⇒25日(金)午後・金沢の天気 はれ

方気象台は大雪警報が出ている金沢市に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表した。今夜にかけてさらに積雪が見込まれる。

方気象台は大雪警報が出ている金沢市に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表した。今夜にかけてさらに積雪が見込まれる。 現場は急斜面で2008年に石川県の土砂災害特別警戒区域に指定され、金沢市がハザードマップで注意を呼びかけていた。金沢の外環状道路山側幹線という国道159号の道路沿い。自身も乗用車で能登へ行く際によく利用する道路でもあり、ニュースを知って現場がイメージできた。

現場は急斜面で2008年に石川県の土砂災害特別警戒区域に指定され、金沢市がハザードマップで注意を呼びかけていた。金沢の外環状道路山側幹線という国道159号の道路沿い。自身も乗用車で能登へ行く際によく利用する道路でもあり、ニュースを知って現場がイメージできた。 まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。

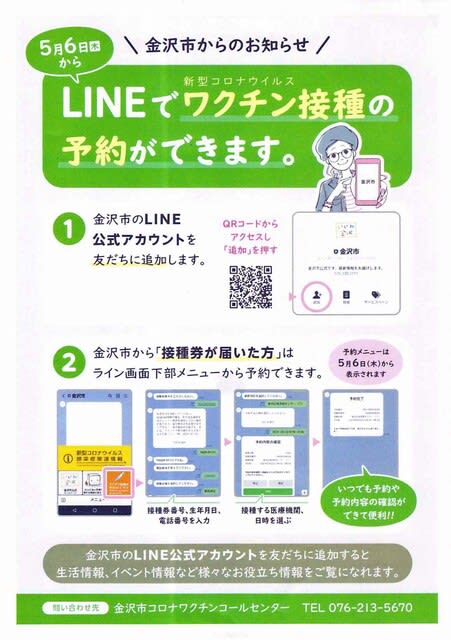

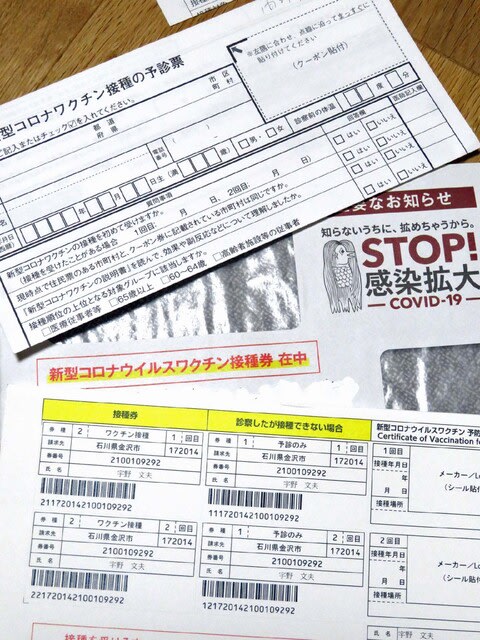

まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。  金沢市に住んでいて、ただただ待っているのがワクチン接種だ。同市のワクチン接種の予約受付は今月6日に始まったが、自身の予約はまだ取れていない。市のコールセンタ-とはようやく12日に電話が繋がった。ところが、ワクチン接種を行う市内201の医療機関はすでに申し込みが満杯の状態で、今月31日から再度、予約受付を開始するとの返事だった。この日、予約受付に使用しているアメリカの顧客管理システム「Salesforce」が一時ダウン、予約受付もストップするなど混乱が続いていた。

金沢市に住んでいて、ただただ待っているのがワクチン接種だ。同市のワクチン接種の予約受付は今月6日に始まったが、自身の予約はまだ取れていない。市のコールセンタ-とはようやく12日に電話が繋がった。ところが、ワクチン接種を行う市内201の医療機関はすでに申し込みが満杯の状態で、今月31日から再度、予約受付を開始するとの返事だった。この日、予約受付に使用しているアメリカの顧客管理システム「Salesforce」が一時ダウン、予約受付もストップするなど混乱が続いていた。 せっかく来たのにと文句の一つでもと思わないでもなかったが、「市の健康政策課の担当者からは医療機関に電話で直接申し込むことができる言われましたよ。わざわざ足を運んだのですから、受付の登録をしてくださいよ」とお願いした。すると、「当院では直接受け付けておりませんので市のコールセンターにお電話ください」の一点張りだ。すると、「そんなダラなね。せっかく来たのに」と背後から声がしたので振り返ると、順番待ちの人が5人いて、私と受付の女性のやり取り聞いていたようだ。「市のコールセンターに電話をかけたけど、電話が繋がらんからわざわざ来たんや。それがダメならどうすりゃいいんや」と、杖をついた高齢の男性が怒りだした。一触即発の状況だととっさに思い、「ここで言い合っていてもラチがあきませんので、自宅から気長にコールセンターに電話しましょう」と場をなだめて外に出た。

せっかく来たのにと文句の一つでもと思わないでもなかったが、「市の健康政策課の担当者からは医療機関に電話で直接申し込むことができる言われましたよ。わざわざ足を運んだのですから、受付の登録をしてくださいよ」とお願いした。すると、「当院では直接受け付けておりませんので市のコールセンターにお電話ください」の一点張りだ。すると、「そんなダラなね。せっかく来たのに」と背後から声がしたので振り返ると、順番待ちの人が5人いて、私と受付の女性のやり取り聞いていたようだ。「市のコールセンターに電話をかけたけど、電話が繋がらんからわざわざ来たんや。それがダメならどうすりゃいいんや」と、杖をついた高齢の男性が怒りだした。一触即発の状況だととっさに思い、「ここで言い合っていてもラチがあきませんので、自宅から気長にコールセンターに電話しましょう」と場をなだめて外に出た。 扱っておりません。本庁のコールセンターにお問い合わせください」とけんもほろろな対応だった。

扱っておりません。本庁のコールセンターにお問い合わせください」とけんもほろろな対応だった。 静かな風景を感じたものだ。北陸新幹線開業(2015年3月)の効果もあって、金沢は順調に地価が上昇していたので5年ぶりの下落だろう。コロナ禍が地価という数字となって表れた。

静かな風景を感じたものだ。北陸新幹線開業(2015年3月)の効果もあって、金沢は順調に地価が上昇していたので5年ぶりの下落だろう。コロナ禍が地価という数字となって表れた。