☆桜かすみに浮かぶ金沢城 「能登さくら駅」満開トンネルを列車がくぐる

これを「霞(かすみ)たなびく春」と言うのだろう。きょうの金沢は朝から市街地や野山の風景がぼんやりとかすんでいた。きのう訪れた金沢城石川門を車で再度向かう。すると、車のフロントガラスに微細な水分が付着する。昨夜は雷雨だったので、霞はその余韻なのだろうか。金沢城石川門に到着すると、満開のソメイヨシノと金沢城もかすんで見える=写真・上、午前 8時ごろ撮影=。「桜霞(さくらかすみ)」という言葉がある。桜が霞のように見える風景のことを言うが、この風景はまさに霞と満開の桜が溶け込んで、お城が浮かんで見える。幻想的な水墨画のようなイメージだ。

8時ごろ撮影=。「桜霞(さくらかすみ)」という言葉がある。桜が霞のように見える風景のことを言うが、この風景はまさに霞と満開の桜が溶け込んで、お城が浮かんで見える。幻想的な水墨画のようなイメージだ。

この後、さらに満開桜を鑑賞するために能登に向かう。金沢の桜は散り始めだが、能登の桜はいまが満開の頃だ。2時間余りで目的地に到着した。半島の北・奥能登の穴水町にある「のと鉄道」能登鹿島駅。桜の観光名所で知られ、「能登さくら駅」の愛称で親しまれている。正確に数えたわけではないが、180人ほどが見学に来ていた。

無人駅のホームに入ると、線路を囲むようにソメイヨシノが咲いている。説 明の看板を読むと、昭和7年(1932)に鉄道の開通を祝って桜が植えられた。それ以降も鉄道会社や地域の人たちが少しずつ植え、いまでは100本余りのソメイヨシノやシダレ桜が構内を彩っている。

明の看板を読むと、昭和7年(1932)に鉄道の開通を祝って桜が植えられた。それ以降も鉄道会社や地域の人たちが少しずつ植え、いまでは100本余りのソメイヨシノやシダレ桜が構内を彩っている。

列車が到着する信号音が聞こえた。午前10時40分、上下の列車2本が到着した。待ち構えていたアマチュアカメラマンたちが押し寄せ、撮影が始まった。それぞれのアングルで満開の桜のトンネルと列車を撮っている。桜のトンネルをくぐる列車のようで、じつに絵になる光景だ。

絵になるのは駅だけではない。海岸線がすぐ近くにあり、桜の並木の向こうに見える穴水湾の海も桜色に染まっているように見える。さらに向こうを眺めるとコバルトブルーの海と桜が絶妙な景色を醸し出す。天気にも恵まれ、能登の桜と海を楽しむことができた。

⇒11日(金)午後・金沢の天気 くもり

可能となることから、夜の兼六園を見るために訪れる市民や観光客が多いのだろう。ちなみに、無料開園は当初4月2日から8日までだったが、ソメイヨシノの満開が遅れたことから今月13日まで延長となっている。

可能となることから、夜の兼六園を見るために訪れる市民や観光客が多いのだろう。ちなみに、無料開園は当初4月2日から8日までだったが、ソメイヨシノの満開が遅れたことから今月13日まで延長となっている。 インバウンド観光のツアーのガイドが金沢城の石垣を指さして、「加賀百万石」を「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と直訳しているとこのブログでも紹介したことがある。「百万石」はコメの量を示す尺貫法なのだが、金沢城には百万個の石があると説明されると、妙に納得する。

インバウンド観光のツアーのガイドが金沢城の石垣を指さして、「加賀百万石」を「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と直訳しているとこのブログでも紹介したことがある。「百万石」はコメの量を示す尺貫法なのだが、金沢城には百万個の石があると説明されると、妙に納得する。 石垣の城郭は城をぐるりと囲むように広がる。中でも壮観なのは菱櫓(ひしやぐら)、

石垣の城郭は城をぐるりと囲むように広がる。中でも壮観なのは菱櫓(ひしやぐら)、 金沢城の石垣の石は8㌔ほど離れた戸室山の周辺から運ばれた安山岩だ。金沢では「戸室石(とむろいし)」として知られる。赤味を帯びた石は「赤戸室」、青味を帯びたものは「青戸室」と称される。戸室山で発掘した石を運んだルートを石引(いしびき)と言い、現在でも「石引町」としてその名前は残っている。

金沢城の石垣の石は8㌔ほど離れた戸室山の周辺から運ばれた安山岩だ。金沢では「戸室石(とむろいし)」として知られる。赤味を帯びた石は「赤戸室」、青味を帯びたものは「青戸室」と称される。戸室山で発掘した石を運んだルートを石引(いしびき)と言い、現在でも「石引町」としてその名前は残っている。 留学生は、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだてた。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生は感心していた。

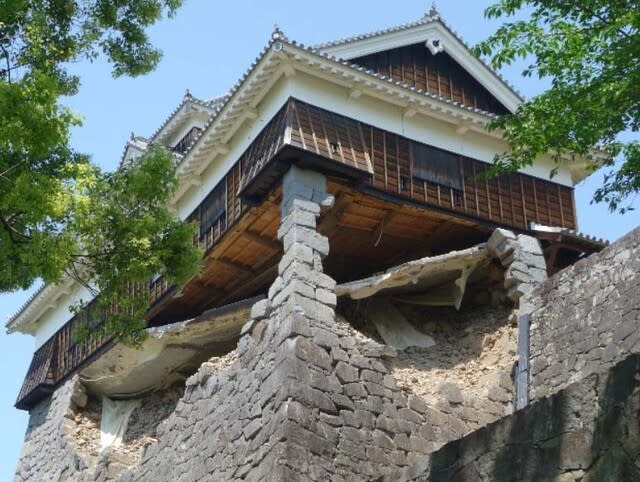

留学生は、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだてた。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生は感心していた。 新幹線熊本駅に到着して向かったのは熊本城だった。当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられ、「飯田丸五階櫓(やぐら)」が震災復興のシンボルにもなっていた。石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、飯田丸五階櫓を見学することはできなかった。ボランティアの説明によると、櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真、熊本市役所公式サイトより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。崩れ落ちた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す復旧作業が行われていた。

新幹線熊本駅に到着して向かったのは熊本城だった。当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられ、「飯田丸五階櫓(やぐら)」が震災復興のシンボルにもなっていた。石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、飯田丸五階櫓を見学することはできなかった。ボランティアの説明によると、櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真、熊本市役所公式サイトより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。崩れ落ちた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す復旧作業が行われていた。