☆金沢でクマに襲われ人身被害 どうするリスク管理

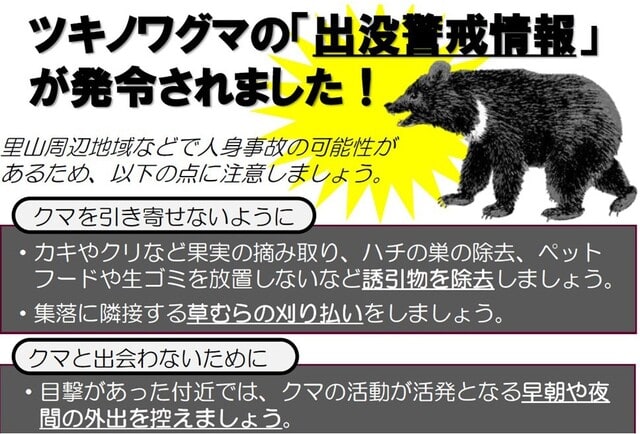

今月8日付のブログで「10月に入ると、クマの出没が多くなる」と述べたが、その翌日の9日の早朝に金沢市の大乗寺丘陵公園=写真・上=で、遊歩道を1人でウオーキングしていた80代の男性がクマに襲われる人身被害があり、大きなニュース(11日付)になっている=写真・中=。石川県生活環境部では、「ツキノワグマ出没注意情報」を出して、注意を呼びかけている。

報道によると、男性は額や右腕をけがしたものの、命に別状はないとのこと。近くを通りかかった男性の知人が119番通報をした。警察などが付近を調べたところ、現場から200㍍ほど離れたところでクマのフンが見つかり、その大きさから体長1㍍ほどの成獣と推定されるという。丘陵公園の周辺では今月に入って、4日と6日、8日にも目撃情報が県生活環境部に寄せられていた。

報道によると、男性は額や右腕をけがしたものの、命に別状はないとのこと。近くを通りかかった男性の知人が119番通報をした。警察などが付近を調べたところ、現場から200㍍ほど離れたところでクマのフンが見つかり、その大きさから体長1㍍ほどの成獣と推定されるという。丘陵公園の周辺では今月に入って、4日と6日、8日にも目撃情報が県生活環境部に寄せられていた。

けさ現場に行くと、「クマ注意」のプレートがあちらこちらにかかげられていた=写真・下=。大乗寺丘陵公園は住宅地に近い丘陵地で、周囲には小学校や中学校、大学もある。また、野田山墓地という市営墓地なども広がっていて、クマの出没はこの時季の最大のリスクかもしれない。近くの小学校や中学校では、児童・生徒に鈴の貸し出しを行っていて、「クマと遭遇しても大声を出さない」「複数人で登下校する」などの注意指導を行っているようだ。

けさ現場に行くと、「クマ注意」のプレートがあちらこちらにかかげられていた=写真・下=。大乗寺丘陵公園は住宅地に近い丘陵地で、周囲には小学校や中学校、大学もある。また、野田山墓地という市営墓地なども広がっていて、クマの出没はこの時季の最大のリスクかもしれない。近くの小学校や中学校では、児童・生徒に鈴の貸し出しを行っていて、「クマと遭遇しても大声を出さない」「複数人で登下校する」などの注意指導を行っているようだ。

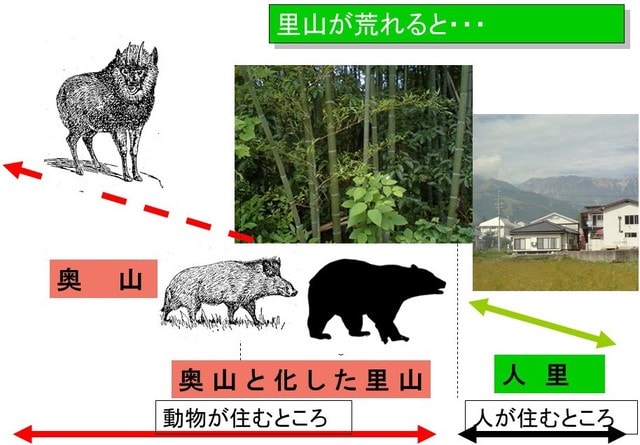

もともと丘陵公園周辺にはクマは生息していなかった。クマの目撃情報がニュースになるようになったのは、2000年代からではないだろうか。クマはもともと奥山と呼ばれる山の高地で生息している。ところが、エサ不足に加え、中山間地(里山)での人口減少が進み荒れ放題になった。人里近くに隠れ場所となる茂みが増えるなどクマが生息できる 環境が広がっていると言える。そして、丘陵公園の周辺ではリンゴや柿などの果樹栽培も行わていて、この周辺での出没が近年増えていた。

環境が広がっていると言える。そして、丘陵公園の周辺ではリンゴや柿などの果樹栽培も行わていて、この周辺での出没が近年増えていた。

クマの行動域は25㌔から100㌔がテリトリーとされているが、ドングリなどのエサが不作のときのはさらに行動範囲を拡大することで知られる。県生活環境部自然環境課がことし8月中旬から9月上旬にかけて実施した「ツキノワグマのエサ資源調査」によると、金沢市は「豊作」「並作」だが、周辺の地域では「凶作」や「大凶作」のところもある。エサを求めてクマたちが金沢に群がってくるのではないか。そんなことを懸念したりする。

⇒11日(水)夕・金沢の天気 はれ

入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。

入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。 「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」

「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」 環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。

環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。 2008年5月にCOP9がドイツのボンで開催され、日本の環境省と国連大学が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」で、当時の黒田大三郎環境省審議官が「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱した。

2008年5月にCOP9がドイツのボンで開催され、日本の環境省と国連大学が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」で、当時の黒田大三郎環境省審議官が「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱した。 このSATOYAMAをさらに国際用語へと押し上げたのは能登と佐渡だった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)が認定する世界農業遺産(GIAHS)への2011年申請に、能登の8市町は共同して「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」を、そして、佐渡市は「SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis(トキと共生する佐渡の里山)」を提出した。双方とも申請タイトルに「Satoyama」を冠した。2011年6月、北京でGIAHS国際フォーラムが開催され、日本で初めてこの2件がGIAHSに認定された=写真・下=。「Satoyama Initiative」の採択と連動する相乗効果でもある。

このSATOYAMAをさらに国際用語へと押し上げたのは能登と佐渡だった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)が認定する世界農業遺産(GIAHS)への2011年申請に、能登の8市町は共同して「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」を、そして、佐渡市は「SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis(トキと共生する佐渡の里山)」を提出した。双方とも申請タイトルに「Satoyama」を冠した。2011年6月、北京でGIAHS国際フォーラムが開催され、日本で初めてこの2件がGIAHSに認定された=写真・下=。「Satoyama Initiative」の採択と連動する相乗効果でもある。