★「賭けマージャン」略式起訴と首里城「あうん」竜

きょう気になったニュースから。昨年の新型コロナウイルスの緊急事態宣言の中、東京高検検事長と新聞記者らによる賭けマージャン問題はこのブログでも何度か取り上げた。NHKニュースWeb版(3月14日付)によると、民間団体から刑事告発され、起訴猶予になった東京高検の黒川弘務元検事長について、東京地検は検察審査会の「起訴すべきだ」との議決を受けて再捜査し、一転して賭博の罪で略式起訴する方針を固めた。新聞記者ら3人については改めて不起訴とする見通し。

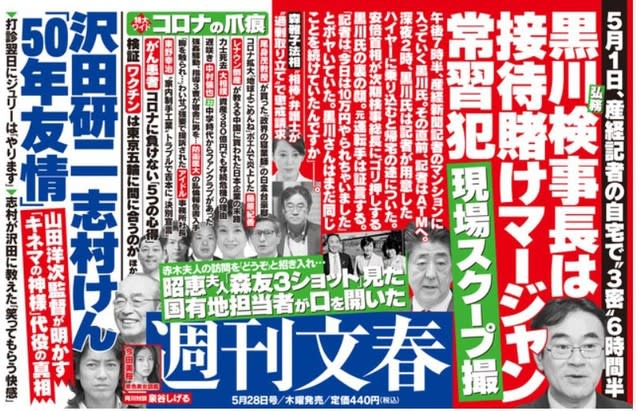

略式起訴は検察が簡裁に書面だけの審理で罰金などを求める手続きで、今後、簡裁が検察の請求が妥当だと判断し、元検事長が罰金を納付すれば、正式な裁判は開かれず審理は終わることになる(同)。事件が発覚したきっかけは「文春オンラン」(2020年5月20日付)と週刊文春の記事だった=写真・上=。賭けマージャンは月1、2回の頻度で、賭け金は1千点を100円に換算する「点ピン」と呼ばれるレートで、1回で1万円から2万円程度の現金のやり取りをしていた。

略式起訴は検察が簡裁に書面だけの審理で罰金などを求める手続きで、今後、簡裁が検察の請求が妥当だと判断し、元検事長が罰金を納付すれば、正式な裁判は開かれず審理は終わることになる(同)。事件が発覚したきっかけは「文春オンラン」(2020年5月20日付)と週刊文春の記事だった=写真・上=。賭けマージャンは月1、2回の頻度で、賭け金は1千点を100円に換算する「点ピン」と呼ばれるレートで、1回で1万円から2万円程度の現金のやり取りをしていた。

昨年7月、東京検察は「1日に動いた金額が多いとは言えない」「娯楽の延長線上にある」などとして起訴猶予にしていた。その後、12月に検察審査会は黒川氏に対して「違法行為を抑止する立場にあった元検事長が漫然と継続的に賭けマージャンを行っていたことが社会に与えた影響は大きい」と起訴相当を議決。また、 記者ら3人については捜査が不十分として「不起訴は不当」と判断していた。きょうのニュースを見て、ようやく「けじめ」がついたとの印象だ。

記者ら3人については捜査が不十分として「不起訴は不当」と判断していた。きょうのニュースを見て、ようやく「けじめ」がついたとの印象だ。

沖縄・那覇市の首里城は戦前、正殿などが国宝に指定されていた。戦時中、日本軍が首里城の下に地下壕を築いて司令部を置いたことから、1945年にアメリカの砲撃にさらされた。戦後に大学施設の建設が進み、城壁や建物の基礎がわずかに残っていた。大学の移転で1980年代から正殿などの復元工事が始まり、1992年に完成した。そして、2019年10月31日未明に出火し、無残な姿となった=写真・中=。政府は沖縄の本土復帰50年にあたる2022年に復元工事に着手し、2026年に正殿の完成を目指している。

復元に向けての明るいニュースがあった。朝日新聞Web版(3月12日付)によると、正殿の彫刻に使われた下絵が、金沢市の彫刻作家・今英男(いまひでお)氏(1937-2014)の自宅で約30年ぶりに見つかった。下絵は縦約60㌢、横約4.5㍍。向 き合う2頭の「あうん」の竜と、その間に宝の玉「宝珠(ほうじゅ)」が描かれている。「宝珠双龍文様」と呼ばれる図柄の彫刻で、正殿の玉座の背後にある「内法額木(うちのりがくぎ)」と呼ばれる部分に施してあった。下絵には「全体的に少し上げる」など、手書きの修正点や注意点が複数書き込まれている。

き合う2頭の「あうん」の竜と、その間に宝の玉「宝珠(ほうじゅ)」が描かれている。「宝珠双龍文様」と呼ばれる図柄の彫刻で、正殿の玉座の背後にある「内法額木(うちのりがくぎ)」と呼ばれる部分に施してあった。下絵には「全体的に少し上げる」など、手書きの修正点や注意点が複数書き込まれている。

自身は2009年5月に首里城を訪れ、正殿の玉座などつぶさに見学した。内法額木の2頭の「あうん」の竜の精細な彫りと金色の塗りに目を奪われ、カメラに収めた=写真・下=。当時、金沢の彫刻作家の手によるものだとは知らなかった。今回のニュースで、彫りは今英男氏、そして塗りは琉球漆器の職人たちの合作ではないかと憶測する。「あうん」の竜が蘇ることを期待したい。

⇒14日(日)夜・金沢の天気 はれ