☆能登の震災から10ヵ月、豪雨から40日 泥出しボランティア集めに躍起

きょうから11月、元日に能登半島で起きた震度7の強烈な地震から10ヵ月が経った。復旧・復興の途上の9月21日に奥能登が48時間で498㍉の記録的な豪雨に見舞われた。これまで金沢と能登を自家用車で何度も往復して、二重被害の現地の様子を見てきた。この目で見た能登の現状をまとめてみたい。

半島を縦断する自動車専用道路「のと里山海道」を走ると、救急車とすれ違うことがある。1月や2月ほど頻繁ではないが、いまもある。金沢市や七尾市の病院への救急搬送だろうと推測する。石川県危機対策課がまとめた10月29日時点での地震による死者は408人で、そのうち、家屋の下敷きになるなどして亡くなった直接死は227人、災害による負傷の悪化や避難生活での身体的負担による疾病で亡くなった関連死は181人だった。県は10月23日と31日に関連死の審査会(医師、弁護士5人で構成)を開き、新たに33人の認定を決め、各市町が近く正式に認定することになる。これにより、犠牲者は441人に増えることになる。また、能登豪雨で亡くなった人は15人になる。

二重被害が集中した地域の一つが輪島市だった。震災による火災で中心部の朝市通りの店舗や住宅など200棟が焼けて、焦土と化した。大通りでは輪島塗の製造販売会社の7階建てのビルが転倒した。そして豪雨では、中心部に近い久手川町を流れる塚田川に架かる橋に流木が大量に引っかかり、せき止められた泥水があふれて、住宅地に流れ込んだ=写真=。このため、住宅4棟が流され、14歳の少女ら4人が犠牲となった。同市町野町では震災と洪水で中心部の街並み全体が倒壊した状態になっている。輪島市では地震による仮設住宅が2900戸あるが、うち205戸で床上浸水となった(11月1日付・北國新聞)。県では年内をメドに被災者の再入居のため泥の除去など改修工事を進めている。

二重被害が集中した地域の一つが輪島市だった。震災による火災で中心部の朝市通りの店舗や住宅など200棟が焼けて、焦土と化した。大通りでは輪島塗の製造販売会社の7階建てのビルが転倒した。そして豪雨では、中心部に近い久手川町を流れる塚田川に架かる橋に流木が大量に引っかかり、せき止められた泥水があふれて、住宅地に流れ込んだ=写真=。このため、住宅4棟が流され、14歳の少女ら4人が犠牲となった。同市町野町では震災と洪水で中心部の街並み全体が倒壊した状態になっている。輪島市では地震による仮設住宅が2900戸あるが、うち205戸で床上浸水となった(11月1日付・北國新聞)。県では年内をメドに被災者の再入居のため泥の除去など改修工事を進めている。

二重被害のあった輪島市や珠洲市など奥能登をめぐると、場所にもよるが、全半壊した家屋が並ぶ街の光景がこの10ヵ月まったく変わっていないところが多い。輪島市の町野町などはその典型かもしれない。石川県の「被災建物の公費解体の進捗状況」によると、公費解体の申請があった3万1613棟ののうち、10月28日時点で解体が完了したのは全体の23%、7251棟となっている。作業は4月下旬から本格的に始まっていて、半年余りでこのペースだとあと2年ほどかかるのではないか。冬季には積雪もある。そして、豪雨での全半壊は55棟(10月18日時点)あり、政府は半壊した家屋も全壊と同様に公費解体を認めている。

さらに難題がある。石川県の試算では輪島と珠洲、能登3市町で泥出しが必要な宅地は2600棟におよんでいて、家の中の泥出しは各自が行う。このうちボランティアの協力が必要なほど泥が堆積しているのは1500棟と想定していて、県など行政は泥出しボランティアを集めるのに躍起になっている。

⇒1日(金)午後・金沢の天気 あめ

では、石川3区ではどのような選挙の光景が繰り広げられているのか。きのう(18日)午後、自民前職の西田昭二氏は輪島市町野町の仮設住宅で遊説を行っていた=写真=。町野地区では元日の地震で、さらに9月の記録的な大雨で山から土砂が流れ多くの家屋が全半壊する二重被災に見舞われた。倒壊した家屋がいまも野ざらしになっている場所も少なくない。

では、石川3区ではどのような選挙の光景が繰り広げられているのか。きのう(18日)午後、自民前職の西田昭二氏は輪島市町野町の仮設住宅で遊説を行っていた=写真=。町野地区では元日の地震で、さらに9月の記録的な大雨で山から土砂が流れ多くの家屋が全半壊する二重被災に見舞われた。倒壊した家屋がいまも野ざらしになっている場所も少なくない。 している。両調査とも立憲民主に勢いがあると分析している(17日付・新聞メディア各社)。

している。両調査とも立憲民主に勢いがあると分析している(17日付・新聞メディア各社)。 記録的な大雨による死者は輪島市9人、珠洲市2人の合わせて11人となった。行方や安否が分からない人が4人いる。このうち川が氾濫して4軒の住宅が流された輪島市久手川町の塚田川周辺では14歳の女子生徒が流され、連日、警察や消防、自衛隊がおよそ430人の態勢で捜索を行っている=写真=。

記録的な大雨による死者は輪島市9人、珠洲市2人の合わせて11人となった。行方や安否が分からない人が4人いる。このうち川が氾濫して4軒の住宅が流された輪島市久手川町の塚田川周辺では14歳の女子生徒が流され、連日、警察や消防、自衛隊がおよそ430人の態勢で捜索を行っている=写真=。 大雨に見舞われた輪島市の被災地を見て回り、痛ましく感じたことがいくつかある。その一つが、元日の地震で自宅が全半壊したため仮設住宅に入り、さらに今回の大雨で床上浸水の災害を被り、再び避難所生活に戻る被災者の人たちの心情だ。輪島市門前町浦上地区の仮設住宅を訪れた。仮設住宅の住人に話を聞いた。山でがけ崩れが起き倒木が大量に発生した。近くの浦上川が決壊し、流木が次々と流れ着き、集落近くの橋梁にぶつかってたまり、まるで「土砂ダム」と化した。

大雨に見舞われた輪島市の被災地を見て回り、痛ましく感じたことがいくつかある。その一つが、元日の地震で自宅が全半壊したため仮設住宅に入り、さらに今回の大雨で床上浸水の災害を被り、再び避難所生活に戻る被災者の人たちの心情だ。輪島市門前町浦上地区の仮設住宅を訪れた。仮設住宅の住人に話を聞いた。山でがけ崩れが起き倒木が大量に発生した。近くの浦上川が決壊し、流木が次々と流れ着き、集落近くの橋梁にぶつかってたまり、まるで「土砂ダム」と化した。 仮設住宅は河川の近くにあり、床上浸水の状態となった=写真・上=。ただ、橋の下流にあるので、流木が流れてきて仮設住宅を直撃するということは免れた。話をしてくれたシニアの男性は「仮設住宅は助かった方だ。この橋の上流はひどいことになっている」と。その話を聞いて少し上流に上がると、流木が押し寄せていた。流木が民家にぶつかり、壁などがゆがんでいた。軽トラック2台も流されてきたのだろうか。電柱が倒れ、一帯では広範囲に流木や泥があふれていた=写真・下=。

仮設住宅は河川の近くにあり、床上浸水の状態となった=写真・上=。ただ、橋の下流にあるので、流木が流れてきて仮設住宅を直撃するということは免れた。話をしてくれたシニアの男性は「仮設住宅は助かった方だ。この橋の上流はひどいことになっている」と。その話を聞いて少し上流に上がると、流木が押し寄せていた。流木が民家にぶつかり、壁などがゆがんでいた。軽トラック2台も流されてきたのだろうか。電柱が倒れ、一帯では広範囲に流木や泥があふれていた=写真・下=。 男性は震災で仮設住宅に入った。今回の水害では周囲は泥であふれた。避難所から通って仮設住宅の泥を除去することが「当面の仕事だ」と話した。泥のにおいが一帯に立ちこめていた。

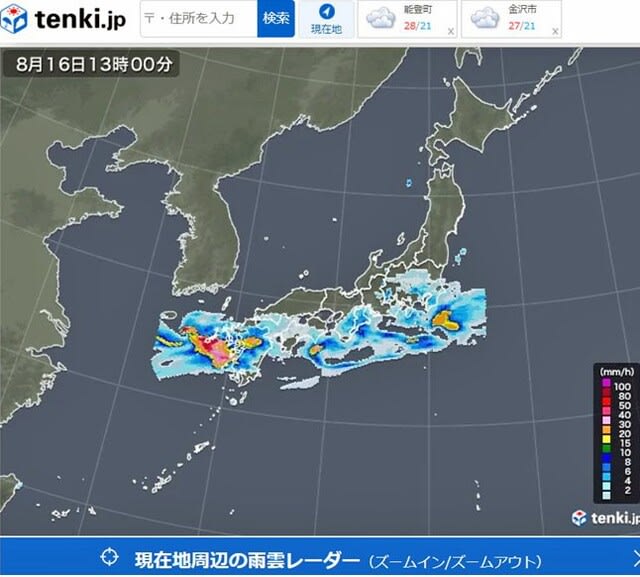

男性は震災で仮設住宅に入った。今回の水害では周囲は泥であふれた。避難所から通って仮設住宅の泥を除去することが「当面の仕事だ」と話した。泥のにおいが一帯に立ちこめていた。 この記録的な大雨で、堤防の決壊や越水など9県の36河川で氾濫が発生。鉄道や道路も被害が相次いでいる。土砂災害は15府県で44件が発生していて、都道府県別件数(15日正午現在)では、長崎11、広島7、熊本5、佐賀4、富山、福岡各3、石川、鹿児島各2、福島、長野、岐阜、静岡、滋賀、京都、大阪各1などとなっている。さらに増える見通し(国土交通省公式ホームページ「プレスリリース」)。

この記録的な大雨で、堤防の決壊や越水など9県の36河川で氾濫が発生。鉄道や道路も被害が相次いでいる。土砂災害は15府県で44件が発生していて、都道府県別件数(15日正午現在)では、長崎11、広島7、熊本5、佐賀4、富山、福岡各3、石川、鹿児島各2、福島、長野、岐阜、静岡、滋賀、京都、大阪各1などとなっている。さらに増える見通し(国土交通省公式ホームページ「プレスリリース」)。