☆能登さいはての国際芸術祭を巡る~13 歴史をアートに

珠洲市の観光のシンボルは見附島(みつけじま)ではないだろうか。この名前は弘法大師(空海)が佐渡島から能登半島に船で渡って来たときに名付けたとの言い伝えがある。その見附島を見渡す松林の中に、シュー・ジェン氏(中国)の作品『運動場』=写真・上=がある。

白い砂利石を利用して、道が複雑につながる。ここは歩けるのだが、作品を鑑賞にきた人の多くは見附島と迷路のような白い道をセットで眺めている。歩いている人は少ない。ガイドブックによると、この道は世界各地で起きたデモ行進の痕跡をトレースしたものだという。確かに、道はまっすぐであったりくねくね横に逸れたりと、確かに複雑に動くデモ隊の行進のようなルートだ。それが妙に見附島につながっているようにも見え、過去と現在がつながったような、複雑で面白い風景を描いている。

白い砂利石を利用して、道が複雑につながる。ここは歩けるのだが、作品を鑑賞にきた人の多くは見附島と迷路のような白い道をセットで眺めている。歩いている人は少ない。ガイドブックによると、この道は世界各地で起きたデモ行進の痕跡をトレースしたものだという。確かに、道はまっすぐであったりくねくね横に逸れたりと、確かに複雑に動くデモ隊の行進のようなルートだ。それが妙に見附島につながっているようにも見え、過去と現在がつながったような、複雑で面白い風景を描いている。

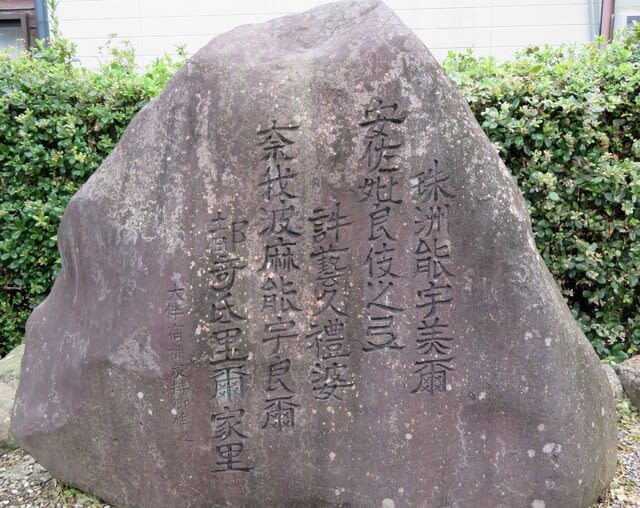

海岸べりの公園に万葉の歌人として知られる大伴家持が珠洲を訪れたときの歌碑がある。「珠洲の海に 朝開きし て 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった家持は能登を巡行した。最後の訪問地だった珠洲では、朝から船に乗って出発し、越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、日本海の荒波を乗り切る造船技術が能登では発達していたとされる。家持が乗った船も時代の最先端の船ではなかったのかと想像する。

て 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった家持は能登を巡行した。最後の訪問地だった珠洲では、朝から船に乗って出発し、越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、日本海の荒波を乗り切る造船技術が能登では発達していたとされる。家持が乗った船も時代の最先端の船ではなかったのかと想像する。

海に面する薄暗い船小屋にカラフルな糸のグラデーションがぼんやりと浮かんでている。城保奈美氏(日本)の作品『海の上の幻』=写真・下=。作品は家持が詠んだ歌にインスピレーションを得て、色とりどりのレース糸の重なりの中に家持が渡ったであろう海に「幻」が浮かび上がることをイメージしている。この幻とは、蜃気楼を意味している(ガイドブックより)。

それにしても、大伴家持と蜃気楼、じつにダイナミックな発想から創られた作品だ。蜃気楼は春から初夏にかけて立山連峰から富山湾に流れ込む冷たい雪解け水が海面の空気の温度を低くして層となり、海上の空気との温度差ができることで光の屈折で起きる現象とされる。ガイドブックによると、作者は「富山県出身」とあり、実際に蜃気楼を見て育ったアーティストなのだと理解した。

⇒5日(日)夜・金沢の天気 はれ

見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。

見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。 能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。

能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。