★能登半島地震 大学が背負う復興という新たな社会貢献

金沢大学は2007年に社会人の人材育成事業「能登里山マイスター養成プログラム」を始め、現在も「能登里山里海SDGsマイスタープログム」として奥能登の4市町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)などと連携しながら事業を継続している。大学の社会貢献の一環として評価を受けている。

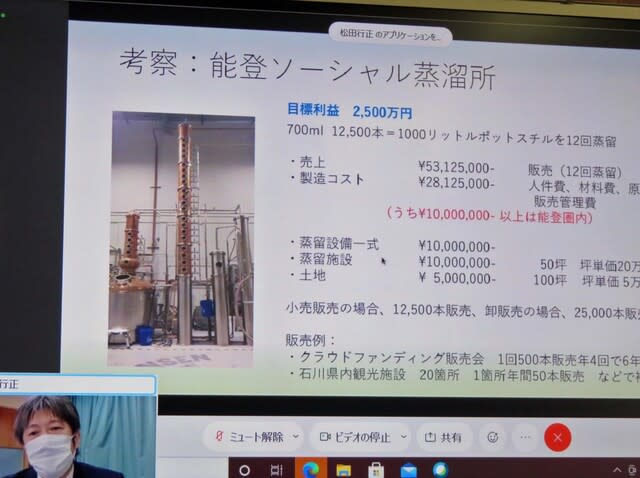

講義(毎年6月-翌年2月)は月2回だが、加えて受講生がそれぞれ独自のテーマを設定し「卒業課題研究」を行う。教員スタッフの担任指導を受けながらプランや途中経過を報告し、さらに専門家から客観的な見直しや新たな着想を得て卒論発表に臨むことになる。厳しい審査を経て合格すれば、3月の修了式で金沢大学長名の「能登里山里海SDGsマイスター(実践探求型、知識習得型)」の称号が学長から手渡しで授与される。

その修了式がきょう2日、能登半島の尖端、珠洲市にある金沢大学能登学舎であった。自身もかつてこのプログラムに関わっており、オンラインでその様子を見ていた。能登半島地震があった後の修了式でどのような雰囲気なのか注目した。地震の影響での道路事情、そしてきょうは降雪があり、和田学長は現地に赴かずにオンラインでの参加だった。このため、学長からの手渡しの授与もオンライン上で形式的に行われた。

続く学長式辞の中で、地震からの復旧と復興に向けて教育研究機関として協力していくため、学内に「能登里山里海未来創造センター」を新設し、地域行政や自治体、企業と連携し、文理医融合で被災地の生活や生業の再建などについて提言、そして支援をしていきたいと述べた。

これを受けて、大学と連携する4市町を代表して珠洲市の泉谷寿裕市長は、地震で大きな建物被害を受けたが、人材育成事業のマイスタープログラムは壊れてはいない。マイスター修了生のみなさんが能登の復興向けたチカラになることを確信している、新しい能登の未来を切り拓いてほしいと期待を寄せた。

金沢大学が能登で人材育成事業を始めたのは、冒頭で述べたように、平成19年(2007)に学校教育法が改正され、大学にはそれまでの「教育」「研究」に加え、「社会貢献」という新たな使命が付加されたという背景がある。2007年当時は、過疎高齢化が進む能登で地域資源の里山や里海の活用を通じて、地域活性化を担う人材を育成するというコンセプトだった。現在まで241人のマイスター修了生を地域人材として輩出し、泉谷市長が祝辞で「能登の復興向けたチカラ」と述べたように、期待も大きい。(※写真は、能登里山マイスター養成プログラムの開講セレモニー=2007年10月6日)

金沢大学が能登で人材育成事業を始めたのは、冒頭で述べたように、平成19年(2007)に学校教育法が改正され、大学にはそれまでの「教育」「研究」に加え、「社会貢献」という新たな使命が付加されたという背景がある。2007年当時は、過疎高齢化が進む能登で地域資源の里山や里海の活用を通じて、地域活性化を担う人材を育成するというコンセプトだった。現在まで241人のマイスター修了生を地域人材として輩出し、泉谷市長が祝辞で「能登の復興向けたチカラ」と述べたように、期待も大きい。(※写真は、能登里山マイスター養成プログラムの開講セレモニー=2007年10月6日)

そして能登半島地震では、金沢大学は能登里山里海未来創造センターを新設。すでに、医療施設や避難所への支援活動、地震発生メカニズムや建物、津波、地盤被害の調査の公表、さらに奥能登から金沢市などに避難した中高生への学習支援などを行っている。これからは地域行政や経済界などと連携した震災復興や地域活性化の具体的な事業に取り組むことになるのだろう。いよいよ社会貢献の本丸を背負ったと言える。

⇒2日(土)夜・金沢の天気 くもり