☆続・「さいはて」のアート 美術の尖端を歩く~2~

「奥能登国際芸術祭2020+」で色鮮やかな海をテーマとしているのが、ひびのこずえ氏の作品「Come and Go」=写真・上=だ。作品展示だけでなく、ダンスも演じるパフォーマンスたっぷりの芸術だ。テーマとしているのは能登の海。一般には冬場の鉛色の荒れた海を想像しがちだが、じつにカラフルな構成になっている。

自然環境と人々の暮らし、能登の森羅万象をアートに

実際にひびのこずえ氏は能登の海を潜って得た感性で作品づくりをしている。寄せては返す潮の満ち引き、それは出会いと別れでもあり、移り変わりでもある。ここから作品名を「Come and Go」と名付けられたとボランティアガイドから説明を受けた。

実際にひびのこずえ氏は能登の海を潜って得た感性で作品づくりをしている。寄せては返す潮の満ち引き、それは出会いと別れでもあり、移り変わりでもある。ここから作品名を「Come and Go」と名付けられたとボランティアガイドから説明を受けた。

展示作品は海中のイメージを表現している。写真の真ん中に大きなウミガメがいて、海藻や魚、クラゲもいる。ここは海であり、地球であり、そして宇宙をイメージする、まるで無重力空間のようだ。

奥能登国際芸術祭には金沢美術工芸大学も出品している。教員・学生60人余りで構成するアートプロジェクトチーム「スズプロ」。市内の広々とした旧家の屋 敷を借りて、5つの作品を展示している。スズプロは2017年の芸術祭から参加しているが、今回は新作として『いのりを漕ぐ』という大作を展示している。客間に能登産材の「アテ」(能登ヒバ)を持ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ。

敷を借りて、5つの作品を展示している。スズプロは2017年の芸術祭から参加しているが、今回は新作として『いのりを漕ぐ』という大作を展示している。客間に能登産材の「アテ」(能登ヒバ)を持ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ。

教員・学生たちのは一年を通して珠洲の祭りや伝統行事に参加しながら地域交流を深めている。そして、日本海を見渡すこの地域の調査研究を行い、ここでしか表現し得ない作品の制作を目指してきた。アテを使ったのも、この木が能登特産の素材だからだ。そして「能登曼荼羅(まんだら)」=写真・下=という作品がある。これは2017年制作の作品だが、その地域研究の成果が凝縮されている。「奥能登を、絵解く」をテーマに、人々の四季の暮らしや生業(なりわい)、祭り行事、喜び悲しみの表情まで実に細かく描写されている。まさに、森羅万象の仏教絵画の世界なのだ。

⇒18日(月)夜・金沢の天気 はれ

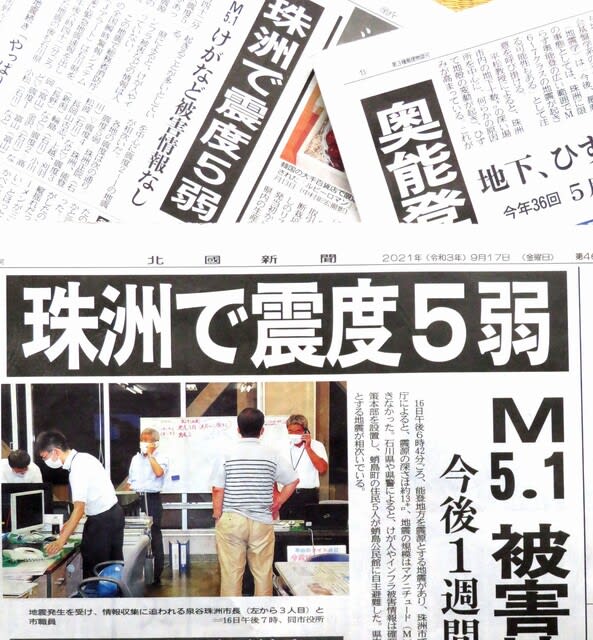

能登半島でも先月、9月16日にマグニチュード5.1、震度5弱の地震があった。そして、29日には日本海側が震源なのに太平洋側が揺れる「異常震域」という地震があった。震源の深さは400㌔、マグニチュード6.1の地震に、北海道、青森、岩手、福島、茨城、埼玉の1道5県の太平洋側で震度3の揺れを観測した。このところの頻発する地震に不気味さを感じる。

能登半島でも先月、9月16日にマグニチュード5.1、震度5弱の地震があった。そして、29日には日本海側が震源なのに太平洋側が揺れる「異常震域」という地震があった。震源の深さは400㌔、マグニチュード6.1の地震に、北海道、青森、岩手、福島、茨城、埼玉の1道5県の太平洋側で震度3の揺れを観測した。このところの頻発する地震に不気味さを感じる。 ことしに入って能登半島を震源とした震度1以上の揺れはきのう夕方を含めて36回(震度3以上は7回)発生している。2020年は11回(同2回)、2019年は9回(同1回)、2018年は3回(同0回)だったので、地震活動が活発化していることが分かる(tenki.jp「石川県能登地方を震源とする地震情報」)。

ことしに入って能登半島を震源とした震度1以上の揺れはきのう夕方を含めて36回(震度3以上は7回)発生している。2020年は11回(同2回)、2019年は9回(同1回)、2018年は3回(同0回)だったので、地震活動が活発化していることが分かる(tenki.jp「石川県能登地方を震源とする地震情報」)。 カの像を建て、物議をかもしている、と。この全長13㍍の像は感染対策の地方創生臨時交付金を使ってことし4月に完成したもので、地元紙も取り上げるなど話題になっていた。何しろ交付金2500万円が建設費に充てられたからだ。

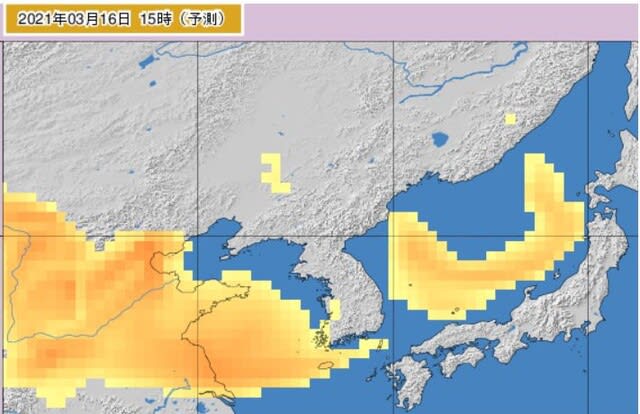

カの像を建て、物議をかもしている、と。この全長13㍍の像は感染対策の地方創生臨時交付金を使ってことし4月に完成したもので、地元紙も取り上げるなど話題になっていた。何しろ交付金2500万円が建設費に充てられたからだ。 西日本新聞Web版(3月16日付)によると、今回の黄砂で北京市内では粒子状物質「PM10」の濃度が一時、WHO基準値の約160倍となる1立方メートル当たり8千マイクログラムに達した。モンゴル国営放送によると、同国では草原地帯の広い範囲で強風や突風が発生し、遊牧民の住居が吹き飛ばされるなどして死傷者や行方不明者が出た。

西日本新聞Web版(3月16日付)によると、今回の黄砂で北京市内では粒子状物質「PM10」の濃度が一時、WHO基準値の約160倍となる1立方メートル当たり8千マイクログラムに達した。モンゴル国営放送によると、同国では草原地帯の広い範囲で強風や突風が発生し、遊牧民の住居が吹き飛ばされるなどして死傷者や行方不明者が出た。 態系の中ではたとえば、魚のエサを増やす役割もある。日本海などでは、黄砂がプランクトンに鉄分などミネラルを供給しているとの研究などがある。地球規模から見れば、「小さな生け簀」のような日本海になぜブリやサバ、フグ、イカなど魚介類が豊富に取れるのか、黄砂のおかげかもしれない。

態系の中ではたとえば、魚のエサを増やす役割もある。日本海などでは、黄砂がプランクトンに鉄分などミネラルを供給しているとの研究などがある。地球規模から見れば、「小さな生け簀」のような日本海になぜブリやサバ、フグ、イカなど魚介類が豊富に取れるのか、黄砂のおかげかもしれない。

2018年4月27日、板門店で開催された南北首脳会談では韓国の文在寅大統領と金氏との間では「完全な非核化」が明記された=写真・上=。さらに同6月12日の第1回の米朝首脳会談では、共同声明で「Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.(2018年4月27日の板門店宣言を再確認し、北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向け取り組む)」の文言を入れていた。

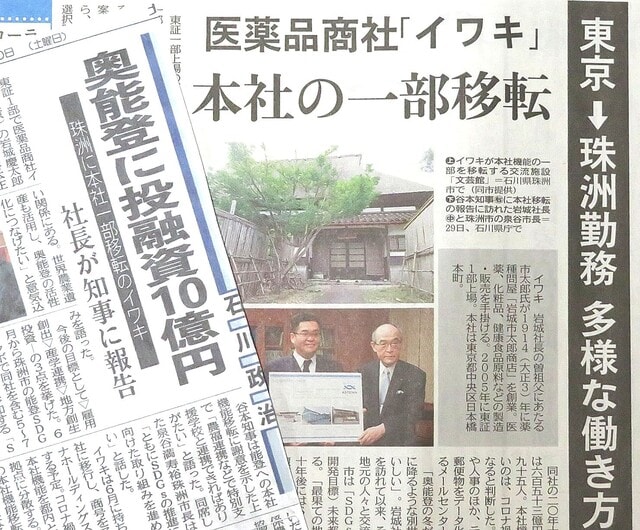

2018年4月27日、板門店で開催された南北首脳会談では韓国の文在寅大統領と金氏との間では「完全な非核化」が明記された=写真・上=。さらに同6月12日の第1回の米朝首脳会談では、共同声明で「Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.(2018年4月27日の板門店宣言を再確認し、北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向け取り組む)」の文言を入れていた。 日本海側に住めば北の脅威が実感できる。2017年3月6日、北朝鮮が「スカッドER」と推定される弾道ミサイルを4発発射し、そのうちの1発は能登半島から北に200㌔㍍の海上に着弾した=写真・下=。北が弾道ミサイルを撃ち込む標的の一つが能登半島だ。半島の先端・輪島市の高洲山(567㍍)には航空自衛隊輪島分屯基地のレーダーサイトがある。その監視レーダーサイトの目と鼻の先にスカッドERが撃ち込まれたのだ。

日本海側に住めば北の脅威が実感できる。2017年3月6日、北朝鮮が「スカッドER」と推定される弾道ミサイルを4発発射し、そのうちの1発は能登半島から北に200㌔㍍の海上に着弾した=写真・下=。北が弾道ミサイルを撃ち込む標的の一つが能登半島だ。半島の先端・輪島市の高洲山(567㍍)には航空自衛隊輪島分屯基地のレーダーサイトがある。その監視レーダーサイトの目と鼻の先にスカッドERが撃ち込まれたのだ。