☆スペクタルな能登が「里山里海国定公園」に

能登半島の海岸沿いには景勝地が連なっていることから、1968年に「能登半島国定公園」に指定されている。景勝地の特徴は大きく2つある。「外浦」と呼ばれる波風が荒い、千里浜海岸から能登金剛、曽々木海岸、木ノ浦、禄剛崎かけての西側エリアだ。禄剛崎は半島の尖端で、東側エリアに 入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。

入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。

中でも自然のスペクタルショーを目にすることができるのは輪島市の曽々木海岸だ。秋の夕方、窓岩で知られる海に突き出た岩石の穴に夕日が差し込む。岩の穴と夕日がちょうど同じ大きさで、すっぽり収まったときは思わず拝みたくなるような神々しさだ=写真・上=。5分間ほどの光景である。

前置きが長くなった。きょうの地元紙の朝刊は、海岸線が中心だった能登半島国定公園に内陸部の里山を含め広げる拡張候補地として選ばれたと、環境省の発表を報じている=写真・下=。その選定理由について、環境省公式サイト「国立・国定公園総点検事業フォローアップ結果について」(6月14日付)では以下のように記載されている。

「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」

「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」

能登半島は2011年に世界農業遺産(GIAHS、FAO国連食糧農業機関)に認定されていて、里山里海が一体化した風景は国際評価を得ているとの理由だ。生物多様性に富んだ能登では、ため池で見られるシャープゲンゴロウモドキなど希少種も多い。そして、本州最後のトキの生息地であったと記されている。ちなみに、本州最後のトキが絶滅したのは1971年、国定公園に指定されて3年後のことだった。

今回の拡張候補地の選定によって、能登の里山里海そのものが国定公園化する。環境省は2030年度をめどに地元自治体とともにどの里山区域を指定するか作業を進める。今回の拡張候補地の選定で、環境省が進めている2026年度に向けた本州でのトキ放鳥の候補地としてさらに弾みがついたのではないだろうか。ブログ(6月12日付)でも紹介したコウノトリのひな3羽も能登で育っている。トキもコウノトリも国の特別天然記念物だ。人々に見守られて国定公園で羽ばたく日を楽しみにしている。

⇒15日(水)午後・金沢の天気 あめ

江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。

江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。 カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。

カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。 能登半島全体では74基、うち半島尖端の珠洲市には30基の大型風車がある。経営主体は日本風力開発株式会社(東京)、2007年から順次稼働している。発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる国内でも有数の風力発電地域だ。発電所を管理する会社のスタッフの案内で現地を訪れたことがある。ブレイド(羽根)の長さは34㍍で、1500KW(㌔㍗)の発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みなっている。羽根が風に向かうのをアップウインドー、その反対をダウンウインドーと呼ぶ。1500KWの風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の1千世帯で使用する電力使用量に相当という。(※写真・上は能登半島の先端・珠洲市の山地にある風力発電)

能登半島全体では74基、うち半島尖端の珠洲市には30基の大型風車がある。経営主体は日本風力開発株式会社(東京)、2007年から順次稼働している。発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる国内でも有数の風力発電地域だ。発電所を管理する会社のスタッフの案内で現地を訪れたことがある。ブレイド(羽根)の長さは34㍍で、1500KW(㌔㍗)の発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みなっている。羽根が風に向かうのをアップウインドー、その反対をダウンウインドーと呼ぶ。1500KWの風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の1千世帯で使用する電力使用量に相当という。(※写真・上は能登半島の先端・珠洲市の山地にある風力発電) バイオマス発電所もある。珠洲市に隣接する輪島市の山中にある。発電所を運営するのは株式会社「輪島バイオマス発電所」。スギやアテ(能登ヒバ)が植林された里山に囲まれている。木質バイオマス発電は、間伐材などの木材を熱分解してできる水素などのガスでタービンエンジンを駆動させる。石炭など化石燃料を使った火力発電より二酸化炭素の排出量が少ない。もともと二酸化炭素を吸湿して樹木は成長するのでカーボンニュートラルだ。発電量は2000KWで24時間稼働するので年間発電量は1万6000MW、これは一般家庭の2500世帯分に相当する。エンジンを駆動させるために必要な木材は一日66㌧、年間2万4千㌧の間伐材が必要となる。(※写真・中は輪島市三井町にある輪島バイオマス発電所の施設)

バイオマス発電所もある。珠洲市に隣接する輪島市の山中にある。発電所を運営するのは株式会社「輪島バイオマス発電所」。スギやアテ(能登ヒバ)が植林された里山に囲まれている。木質バイオマス発電は、間伐材などの木材を熱分解してできる水素などのガスでタービンエンジンを駆動させる。石炭など化石燃料を使った火力発電より二酸化炭素の排出量が少ない。もともと二酸化炭素を吸湿して樹木は成長するのでカーボンニュートラルだ。発電量は2000KWで24時間稼働するので年間発電量は1万6000MW、これは一般家庭の2500世帯分に相当する。エンジンを駆動させるために必要な木材は一日66㌧、年間2万4千㌧の間伐材が必要となる。(※写真・中は輪島市三井町にある輪島バイオマス発電所の施設) 能登半島では農地のほかに山間部でも大規模なメガソーラー(1000kW)が相次いで稼働している。耕作放棄地など活用したのだろう。気になることもある。川沿いの平野部に設置されている太陽光パネルだ。これが、集中豪雨による冠水や水没で損壊したり、設備が流されるということにはならないだろうか。太陽光パネルは実は危険だ。損傷し放置された太陽光パネルに日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性がある。(※写真・下は珠洲市にあるソーラー発電施設)

能登半島では農地のほかに山間部でも大規模なメガソーラー(1000kW)が相次いで稼働している。耕作放棄地など活用したのだろう。気になることもある。川沿いの平野部に設置されている太陽光パネルだ。これが、集中豪雨による冠水や水没で損壊したり、設備が流されるということにはならないだろうか。太陽光パネルは実は危険だ。損傷し放置された太陽光パネルに日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性がある。(※写真・下は珠洲市にあるソーラー発電施設) ベリアを往復する。この季節は、冬場をオーストラリア周辺で過ごした渡り鳥が夏場の産卵のためにシベリアで行うに向かう。その途中に能登半島に立ち寄る。

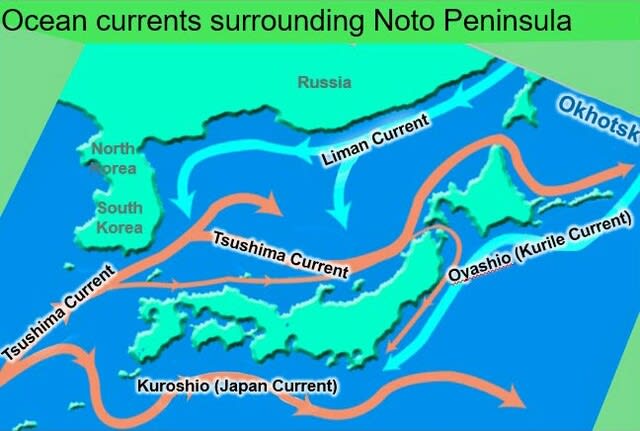

ベリアを往復する。この季節は、冬場をオーストラリア周辺で過ごした渡り鳥が夏場の産卵のためにシベリアで行うに向かう。その途中に能登半島に立ち寄る。 とくに目立っているのは大量の注射器と注射針だ。地元紙によると、能登半島の先端の珠洲市の海岸で今月27日、市と県の職員、建設業協会のメンバーが海岸線を巡回して回収したところ、新たに1377本の注射器と注射針が見つかった。注射器の長さは約10㌢で、針のついているもの、針だけ包装されているものもあった。ロシア語で「医療用」と表記されている(28日付・北國新聞)。注射器や注射針は輪島市の海岸でもこれまで625本が見つかっている(3月4日付・同)。

とくに目立っているのは大量の注射器と注射針だ。地元紙によると、能登半島の先端の珠洲市の海岸で今月27日、市と県の職員、建設業協会のメンバーが海岸線を巡回して回収したところ、新たに1377本の注射器と注射針が見つかった。注射器の長さは約10㌢で、針のついているもの、針だけ包装されているものもあった。ロシア語で「医療用」と表記されている(28日付・北國新聞)。注射器や注射針は輪島市の海岸でもこれまで625本が見つかっている(3月4日付・同)。 ものではないだろうか。ロシア、あるいはロシアから提供を受けた北朝鮮が沖合で廃棄したものかもしれない。漂着したものはごく一部で、まだ膨大な量の注射器と注射針が海を漂っているに違いない。

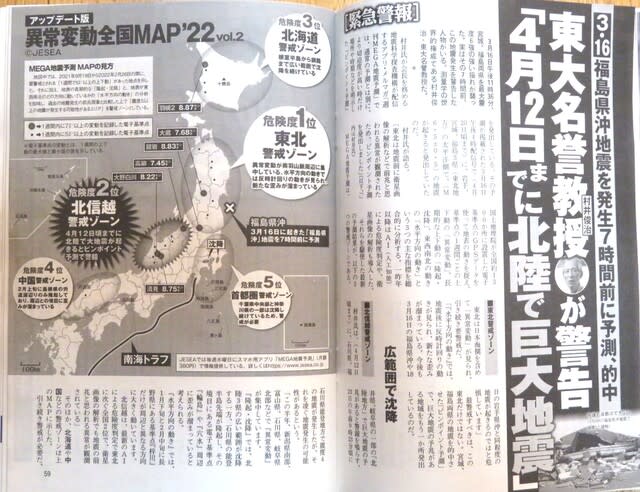

ものではないだろうか。ロシア、あるいはロシアから提供を受けた北朝鮮が沖合で廃棄したものかもしれない。漂着したものはごく一部で、まだ膨大な量の注射器と注射針が海を漂っているに違いない。 3月16日の福島県沖地震を発生7時前に予測、的中したとされる東大名誉教授、村井俊治氏が警告している。それによると、「(今月)23日午前9時23分頃に石川県能登地方で震度4の地震が発生したが、それを凌ぐ地震発生の可能性があるという」。以下、引用だ。

3月16日の福島県沖地震を発生7時前に予測、的中したとされる東大名誉教授、村井俊治氏が警告している。それによると、「(今月)23日午前9時23分頃に石川県能登地方で震度4の地震が発生したが、それを凌ぐ地震発生の可能性があるという」。以下、引用だ。 ウエザーニュース社の公式ホームページを確認すると、震度4に続く震度3の揺れは半島のほかに、富山県舟橋村、新潟県の長岡市と糸魚川市、上越市で、震度2や震度1の揺れは東北や関東など広い範囲に及んでいる=写真・上=。M4.8でこれほど広く揺れるとは。

ウエザーニュース社の公式ホームページを確認すると、震度4に続く震度3の揺れは半島のほかに、富山県舟橋村、新潟県の長岡市と糸魚川市、上越市で、震度2や震度1の揺れは東北や関東など広い範囲に及んでいる=写真・上=。M4.8でこれほど広く揺れるとは。 深かったため、近くよりも、遠くが大きく揺れる現象とされる(9月29日付・朝日新聞Web版)。

深かったため、近くよりも、遠くが大きく揺れる現象とされる(9月29日付・朝日新聞Web版)。 は介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。演じる家の主(あるじ)たちは、どうすれば田の神に満足いただけるもてなしができるかそれぞれに工夫を凝らす。

は介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。演じる家の主(あるじ)たちは、どうすれば田の神に満足いただけるもてなしができるかそれぞれに工夫を凝らす。 自分の仕事が地球環境や気候変動にどのような影響を与えているだろうか。環境に謙虚な気持ちを持つということはどういうことなのか。そのことに取り組んでいる人物の話だ。能登半島の尖端、珠洲市の製炭所にこれまで学生たちを連れて何度か訪れている。伝統的な炭焼きを生業(なりわい)とする、石川県内で唯一の事業所だ。二代目となる大野長一郎氏は45歳。レクチャーをお願いすると、事業継承のいきさつやカーボンニュートラルに対する意気込みを科学的な論理でパワーポイントを交えながら、学生たちに丁寧に話してくれる。

自分の仕事が地球環境や気候変動にどのような影響を与えているだろうか。環境に謙虚な気持ちを持つということはどういうことなのか。そのことに取り組んでいる人物の話だ。能登半島の尖端、珠洲市の製炭所にこれまで学生たちを連れて何度か訪れている。伝統的な炭焼きを生業(なりわい)とする、石川県内で唯一の事業所だ。二代目となる大野長一郎氏は45歳。レクチャーをお願いすると、事業継承のいきさつやカーボンニュートラルに対する意気込みを科学的な論理でパワーポイントを交えながら、学生たちに丁寧に話してくれる。 購入量を計算することになる。仕事の合間で2年かけて二酸化炭素の排出量の収支計算をはじき出すことができた。また、環境ラベリング制度であるカーボンフットプリントを用いたCO²排出・固定量の可視化による、木炭の環境的な付加価値化の可能性などもとことん探った。

購入量を計算することになる。仕事の合間で2年かけて二酸化炭素の排出量の収支計算をはじき出すことができた。また、環境ラベリング制度であるカーボンフットプリントを用いたCO²排出・固定量の可視化による、木炭の環境的な付加価値化の可能性などもとことん探った。 採択された後、同市は「能登SDGsラボ」を開設した。市民や企業の参加を得て、経済・社会・環境の3つの側面の課題を解決しながら、統合的な取り組みで相乗効果と好循環を生み出す工夫を重ねるというもの。簡単に言えば、経済・社会・環境をミックス(=ごちゃまぜ)しながら手厚い地域づくりをしていく。そのために、金沢大学、国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわ・オペレーティングユニット(OUIK)、石川県立大学、石川県産業創出支援機構(ISICO)、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体などがラボに参画している。

採択された後、同市は「能登SDGsラボ」を開設した。市民や企業の参加を得て、経済・社会・環境の3つの側面の課題を解決しながら、統合的な取り組みで相乗効果と好循環を生み出す工夫を重ねるというもの。簡単に言えば、経済・社会・環境をミックス(=ごちゃまぜ)しながら手厚い地域づくりをしていく。そのために、金沢大学、国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわ・オペレーティングユニット(OUIK)、石川県立大学、石川県産業創出支援機構(ISICO)、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体などがラボに参画している。