★ジンベエザメと能登の海、そして水族館の共生

きのう(19日)オンラインでの講演会があり参加した。テーマは「能登の海の魅力とジンベエザメ」。のとじま臨海公園水族館の展示・海洋動物科長、加藤雅文氏が講演した。のとじま水族館は能登近海に回遊してくる魚類などを中心に500種4万点を展示している。その9割は能登の海で獲れたもの。水族館のスターは何と言っても、ジンベエザメだ。

加藤氏の講演は、日本海を俯瞰する話から始まった。世界の海の広さから見れば、日本海は面積では0.3%に過ぎない。陸に囲まれているという立地から陸から流れてきた栄養分などが海底に積もっている。栄養素から植物プランクトンが発生し、動物プランクトン、そして多様な海洋生物が育まれる食物連鎖がある。地球規模から見れば、小さな海にブリやサバ、フグ、イカ、カニなど魚介類が豊富に獲れるのはそのためだ。

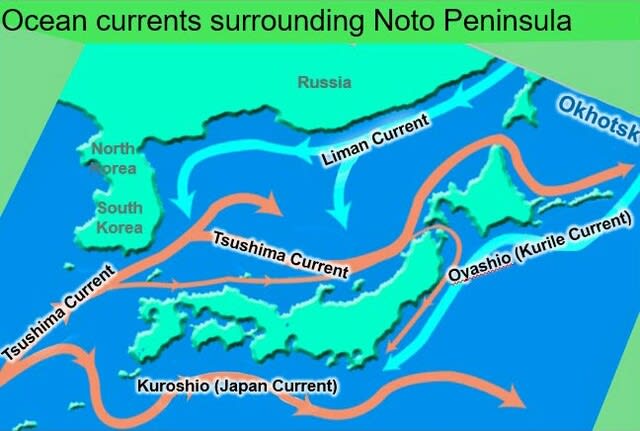

能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。

能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。

こうした能登の海で、のとじま水族館は定置網漁などの漁業者と協力して、展示する海の生きものを得ている。2016年から5年間で漁業者から入手した生きものは598種類5万3117匹に上る。このうち、タケウツボやアオイガイ、ユウレイイカ、マンボウ、カスザメ、イトマキエイなど1匹しから見られない希少種も121種類あった。

ジンベエザメの場合は、定置網で捕獲されると漁業者から連絡があり、スタッフが現場に向かう。定置網でのジンベエザメの大きさなど目測する。水族館の水槽は円形で高さ6.5㍍、直径20㍍ある。エサを与えると、ジンベエザメは立ち泳ぎして食べるので、体長が6㍍を超えるジンベエザメは水槽の底に尾ひれが触れてしまう。そこで、体長4.5㍍から5.5㍍のものでないと、水族館では引き取ることができない。

スタッフが「じんべい丸」と呼ぶ、ジンベエザメ専用の細長い水槽を沖合に持って行き、定置網からこの水槽に入れる。じんべえ丸を陸揚げして水族館に運び、ジンベエザメ展示館の屋根に付けてある扉を開け、クレーン車で吊り上げて、そのまま降ろすと展示用の水槽に入る。

水槽に入ったジンベエザメに対し、スタッフは「健康管理」と「馴致(じゅんち)」という作業を行う。健康管理は外傷の有無や遊泳行動の観察、そして血液性状の検査を御行う。馴致は水槽という環境になれさせるという意味で、水槽という環境に順応させるように最初はスタッフも水槽に潜り、いっしょに行動する。摂餌はエサやりの方法や場所をなれさせる。健康管理のため、定期的に採血も行う。

ジンベエザメは体の大きさの割には威圧感がない。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。ジンベエザメがいるので入館者数も増える。体長が6㍍になると、GPS発信機をつけて再び海に放す。回遊経路などがこれによって調査される。

能登の海と水族館、そしてジンベエザメが共生する関係性が実によく見えた講演だった。

⇒20日(土)午前・金沢の天気 あめ

本州最後の1羽だったトキが1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られた実績があることから、石川県と能登の4市5町、JAなど関係団体は5月6日に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成。環境省に受け入れを申請していた。

本州最後の1羽だったトキが1970年に能登半島で捕獲され、繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られた実績があることから、石川県と能登の4市5町、JAなど関係団体は5月6日に「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を結成。環境省に受け入れを申請していた。 ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に志賀町の山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥がひなに餌を与える様子が確認された。初めて見た1ヵ月前より、相当大きくなっていて、時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった=写真・下=。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、これからの定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。

ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に志賀町の山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥がひなに餌を与える様子が確認された。初めて見た1ヵ月前より、相当大きくなっていて、時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった=写真・下=。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、これからの定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。 平松氏の説明によると、奥能登ではマグニチュード6から7程度の地震が過去に繰り返し発生している。長さ10㌔から20㌔程度の複数の活断層や活断層帯が存在しており、今後もM6から7程度の地震が起こる可能性はある。こうした活断層や活断層帯のほかに、能登半島の尖端の珠洲市で注目されているのが、「流体」だ。今月11日に開かれた政府の地震調査委員会では、震度6弱と5強の揺れについては、「地震活動域に外部から何らかの力が作用することで地震活動が活発になっている可能性」が考えられ、その外部からの作用とは「能登半島北部での温泉水の分析からは、何らかの流体が関与している可能性がある」としている。

平松氏の説明によると、奥能登ではマグニチュード6から7程度の地震が過去に繰り返し発生している。長さ10㌔から20㌔程度の複数の活断層や活断層帯が存在しており、今後もM6から7程度の地震が起こる可能性はある。こうした活断層や活断層帯のほかに、能登半島の尖端の珠洲市で注目されているのが、「流体」だ。今月11日に開かれた政府の地震調査委員会では、震度6弱と5強の揺れについては、「地震活動域に外部から何らかの力が作用することで地震活動が活発になっている可能性」が考えられ、その外部からの作用とは「能登半島北部での温泉水の分析からは、何らかの流体が関与している可能性がある」としている。 夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。

夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。 今回の地震調査委員会では、能登半島の地震について重点的に議論され、公式サイトでは「調査委員長見解」も公表されている。注目するのは、能登地方で続く活発な地震活動の原因について、「地震活動域に外部から何らかの力が作用することで地震活動が活発になっている可能性」が考えられ、その外部からの作用とは「能登半島北部での温泉水の分析からは、何らかの流体が関与している可能性がある」としている。

今回の地震調査委員会では、能登半島の地震について重点的に議論され、公式サイトでは「調査委員長見解」も公表されている。注目するのは、能登地方で続く活発な地震活動の原因について、「地震活動域に外部から何らかの力が作用することで地震活動が活発になっている可能性」が考えられ、その外部からの作用とは「能登半島北部での温泉水の分析からは、何らかの流体が関与している可能性がある」としている。 岸田政権は2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速している。政府の方針を受けて、能登半島でも新たに7地域で12事業、171基が計画されている。能登半島で風が強く、海に面した細長い地形が大規模な風力発電の立地に適しているとされる。

岸田政権は2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速している。政府の方針を受けて、能登半島でも新たに7地域で12事業、171基が計画されている。能登半島で風が強く、海に面した細長い地形が大規模な風力発電の立地に適しているとされる。 自然保護の声は、バードストライクを懸念している。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥について、すでに名乗りを上げている。能登には本州最後の1羽のトキがいたこともあり、県はトキの放鳥を能登に誘致する方針だ。ところが、能登に風車が244基も林立することになれば、トキには住みよい場所と言えるのかどうか。同じく国の特別天然記念物のコウノトリのひな3羽が能登半島の中央に位置する志賀町の山中で生まれ、8月には巣立ちする。コウノトリが定着することになれば、やはり懸念されるのはバードストライクだろう。(※写真・下は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より)

自然保護の声は、バードストライクを懸念している。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥について、すでに名乗りを上げている。能登には本州最後の1羽のトキがいたこともあり、県はトキの放鳥を能登に誘致する方針だ。ところが、能登に風車が244基も林立することになれば、トキには住みよい場所と言えるのかどうか。同じく国の特別天然記念物のコウノトリのひな3羽が能登半島の中央に位置する志賀町の山中で生まれ、8月には巣立ちする。コウノトリが定着することになれば、やはり懸念されるのはバードストライクだろう。(※写真・下は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より) きのう、能登半島の千里浜(ちりはま)海岸で行われた清掃ボランティアに参加した=写真・上=。海岸は全長8㌔だが、うち6㌔が車での走行が可能で「千里浜なぎさドライブウェイ」と称されている。砂のきめの細かさと、適度に海水を含んで引き締まったビーチだ。波打ち際を乗用車やバスで走行できる海岸は世界で3ヵ所あり、アメリカ・フロリダ半島ののデイトナビーチ、ニュージーランド・北島のワイタレレビーチ、そして千里浜海岸だ。

きのう、能登半島の千里浜(ちりはま)海岸で行われた清掃ボランティアに参加した=写真・上=。海岸は全長8㌔だが、うち6㌔が車での走行が可能で「千里浜なぎさドライブウェイ」と称されている。砂のきめの細かさと、適度に海水を含んで引き締まったビーチだ。波打ち際を乗用車やバスで走行できる海岸は世界で3ヵ所あり、アメリカ・フロリダ半島ののデイトナビーチ、ニュージーランド・北島のワイタレレビーチ、そして千里浜海岸だ。 海岸清掃は

海岸清掃は あり、能登では「寄り神」として祀られている神社もある。現在では漂着物のほとんどが対岸の国からプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。

あり、能登では「寄り神」として祀られている神社もある。現在では漂着物のほとんどが対岸の国からプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。 町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。

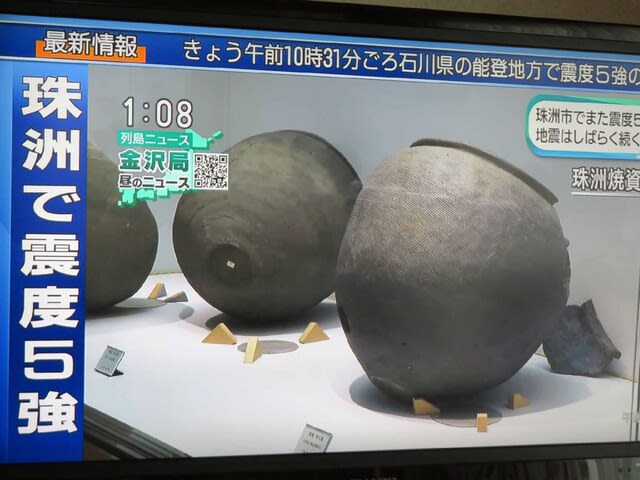

町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。 珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。

珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。 珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。

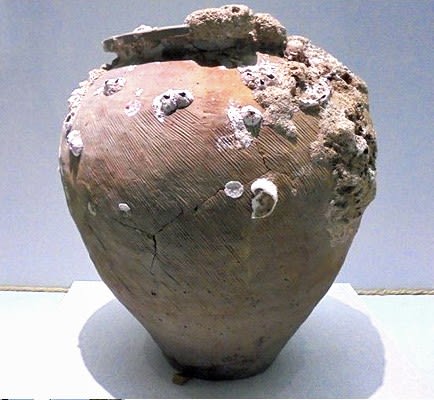

珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。 っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。

っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。 能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている)

能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている) 震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。

震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。