能登半島の尖端でマグニチュード6.5、震度6強の地震が今月5日に発生し1週間が過ぎた。生活再建の道のりも徐々にではあるが進んでいるようだ。地元メディアの報道によると、石川県庁が建物の応急危険度判定で調査した2717棟のうち、住宅被害は全壊15棟、半壊15棟、一部損壊706棟だった。さらに、工場や店舗などの事業所の被害も355棟に及んでいることが分かった。これを受けて、馳知事は被害の大きかった珠洲市に応急仮設住宅を建設し、さらに、被災者生活再建支援法の適応を決めた。全半壊の住宅の再建では最大300万円の支援金が得られる。

ただ、地震は今も続いている。気象庁公式サイトによると、きのう12日だけでも震度2が1回、震度1が4回あった。きょうの午前5時25分にも震度1があり、今月5日以降で震度1以上の地震が100回も観測されたことになる。

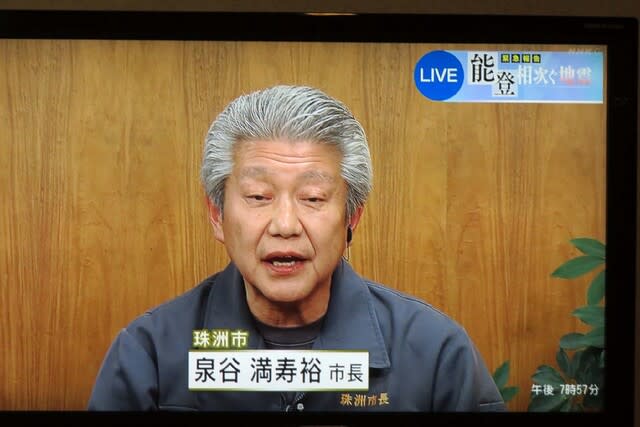

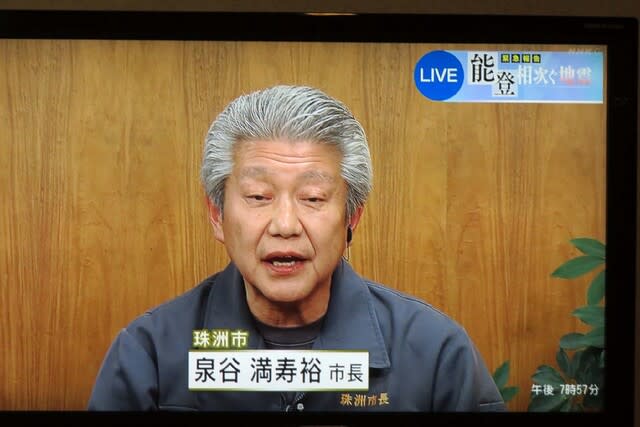

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

きのう12日、NHK金沢が午後7時30分から放送したローカル特番「生放送 能登・6強から1週間 またも起きた地震 私たちは何をすべきか 珠洲市長生出演」を視聴した。その中で、リモートで出演していた泉谷市長=写真=が「市民を理解を得て芸術祭を開催したい」「市民に希望を持ってもら うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

今後、市議会などで開催の是非めぐり論戦が交わされるに違いない。珠洲市の国際芸術祭をこれまで何度も鑑賞する機会があった。思うことは、地域の住民がアーティストとともに作品づくりなどに積極的に関わり、そして作品の展示場では多くの人がガイド役をこなしている。「地域と一体となった芸術祭」というイメージなのだ。泉谷市長が述べたように、それは「市民の希望」ではないだろうかとも思う。

ただ、観客あっての芸術祭でもある。鑑賞に行きたくても被災地に赴くことに不安を感じる人もいるだろう。そこで、作品鑑賞をリモートでできるシステム「デジタル奥能登国際芸術祭」などがあれば国内から、そして世界からアプローチがあるのではないだろうか。震災にもめげずに一大イベントをやり遂げる地域の底力に期待したい。

⇒13日(土)午後・金沢の天気 くもり

当時、金沢のローカル紙の新聞記者で、輪島支局で勤務していた。正午ごろ、日本海中部地震が起き、輪島も震度3の揺れがあった。金沢本社の報道デスクから電話があり、「津波が発生しているようだ。輪島にも来るかもしれないので港に行け」と指示があった。輪島漁港に駆けつけると、すでに津波が押し寄せていて、港内に巨大な渦巻きが起きていた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように次々と向かってくる。

当時、金沢のローカル紙の新聞記者で、輪島支局で勤務していた。正午ごろ、日本海中部地震が起き、輪島も震度3の揺れがあった。金沢本社の報道デスクから電話があり、「津波が発生しているようだ。輪島にも来るかもしれないので港に行け」と指示があった。輪島漁港に駆けつけると、すでに津波が押し寄せていて、港内に巨大な渦巻きが起きていた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように次々と向かってくる。 日本海に突き出る能登半島の尖端にある同市は過去に津波による被害を受けている。石川県庁がまとめた『石川県災異誌』(1993年版)によると、1833年12月7日の新潟県沖を震源とする津波では、同市ほか能登で流出家屋が345戸あり、死者は約100人に上った。1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などでも能登に津波が押し寄せている。

日本海に突き出る能登半島の尖端にある同市は過去に津波による被害を受けている。石川県庁がまとめた『石川県災異誌』(1993年版)によると、1833年12月7日の新潟県沖を震源とする津波では、同市ほか能登で流出家屋が345戸あり、死者は約100人に上った。1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などでも能登に津波が押し寄せている。 金沢から2時間ほどで珠洲市に着いた。今回の地震では同市を中心に1人が亡くなり、40人がけが。住宅被害は全壊が16棟、半壊15棟、部分損壊が706棟となっている。また、住宅以外でも蔵や納屋など62棟に被害が及んでいる(石川県危機管理監室まとめ)。被害が大きかった同市正院町に入ると、全半壊の家屋や、土蔵の白壁が落ちる=写真・上=などの被害があちらこちらにあった。

金沢から2時間ほどで珠洲市に着いた。今回の地震では同市を中心に1人が亡くなり、40人がけが。住宅被害は全壊が16棟、半壊15棟、部分損壊が706棟となっている。また、住宅以外でも蔵や納屋など62棟に被害が及んでいる(石川県危機管理監室まとめ)。被害が大きかった同市正院町に入ると、全半壊の家屋や、土蔵の白壁が落ちる=写真・上=などの被害があちらこちらにあった。 強の揺れでは、棚から出荷前の一升瓶が200本落ちて割れた。冬季の酒の仕込みに間に合うように酒蔵の改修工事を予定しているが、社長は「さらに強い地震が来るのではないかと不安もよぎる」と話した。

強の揺れでは、棚から出荷前の一升瓶が200本落ちて割れた。冬季の酒の仕込みに間に合うように酒蔵の改修工事を予定しているが、社長は「さらに強い地震が来るのではないかと不安もよぎる」と話した。  り、高さ9㍍もある大鳥居だった。近くを歩いていたシニアの男性に尋ねると、去年6月の地震6弱の揺れで鳥居が一部壊れ、修復工事を終えたばかりだったという。「また鳥居が崩れるなんて、残念です」と肩を落とした。

り、高さ9㍍もある大鳥居だった。近くを歩いていたシニアの男性に尋ねると、去年6月の地震6弱の揺れで鳥居が一部壊れ、修復工事を終えたばかりだったという。「また鳥居が崩れるなんて、残念です」と肩を落とした。 そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。 うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。 また、G7教育相の一行の視察では、「12日には富山市内の学校現場、14-15日には金沢市内の教育施設を視察」とあるが、実際にどの学校現場を、どの教育施設を視察するのか具体的に記されていない。これも各国首脳ら要人の警護に万全を期すためなのだろうか。

また、G7教育相の一行の視察では、「12日には富山市内の学校現場、14-15日には金沢市内の教育施設を視察」とあるが、実際にどの学校現場を、どの教育施設を視察するのか具体的に記されていない。これも各国首脳ら要人の警護に万全を期すためなのだろうか。 地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。

地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。 志賀町で3羽のヒナを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと福井県越前市生まれのメスで、去年と同じペアだ。場所も去年と同じ高台に立つ電柱でまったく同じという。ヒナのふ化は4月21日で、7月中頃には巣立つのではないか、とのことだった。(※写真は、志賀町内のコウノトリの親とヒナ=撮影:志賀町教育委員会生涯学習課)

志賀町で3羽のヒナを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと福井県越前市生まれのメスで、去年と同じペアだ。場所も去年と同じ高台に立つ電柱でまったく同じという。ヒナのふ化は4月21日で、7月中頃には巣立つのではないか、とのことだった。(※写真は、志賀町内のコウノトリの親とヒナ=撮影:志賀町教育委員会生涯学習課) 同市の学校関係のホームページをチェックすると、揺れの強い地域だった正院地区の正院小学校のHPがきょう付で更新されていた。同校は住民の避難場所にもなっている。以下、写真とコメントを引用する。「【8時15分~全校朝会】 体育館が避難所となったことで、1階プレイルームで臨時の全校朝会を行いました。校長からは、今日みんなが元気に登校してくれたことがうれしかったこと、避難所となったことで学校生活に少し不便があること、それでもみんなで『地震に負けない正院小学校』にしようと話しました。『地震に負けない正院小学校』とは『みんなが今までように、いつもどおりの生活をしてがんばること』であることも話しました。みんな真剣にうなづきながら聞いてくれました」。上記のコメントから、教職員による子どもたちへの心のケアは相当の労力と察する。

同市の学校関係のホームページをチェックすると、揺れの強い地域だった正院地区の正院小学校のHPがきょう付で更新されていた。同校は住民の避難場所にもなっている。以下、写真とコメントを引用する。「【8時15分~全校朝会】 体育館が避難所となったことで、1階プレイルームで臨時の全校朝会を行いました。校長からは、今日みんなが元気に登校してくれたことがうれしかったこと、避難所となったことで学校生活に少し不便があること、それでもみんなで『地震に負けない正院小学校』にしようと話しました。『地震に負けない正院小学校』とは『みんなが今までように、いつもどおりの生活をしてがんばること』であることも話しました。みんな真剣にうなづきながら聞いてくれました」。上記のコメントから、教職員による子どもたちへの心のケアは相当の労力と察する。 災難は続く。能登地方では、前線の影響で6日夕方から雨脚が強まったことから、金沢地方気象台は同日午後9時7分に、珠洲市と能登町に大雨警報を、輪島市などに注意報を出した。きょう7日午後6時までの24時間雨量は、多いところで120㍉と予想される。大雨を受けて、珠洲市は6日午後5時、土砂災害警戒区域にある9地区の合わせて740世帯1630人に避難指示を出した。まさに非情の雨だ。

災難は続く。能登地方では、前線の影響で6日夕方から雨脚が強まったことから、金沢地方気象台は同日午後9時7分に、珠洲市と能登町に大雨警報を、輪島市などに注意報を出した。きょう7日午後6時までの24時間雨量は、多いところで120㍉と予想される。大雨を受けて、珠洲市は6日午後5時、土砂災害警戒区域にある9地区の合わせて740世帯1630人に避難指示を出した。まさに非情の雨だ。 テレビをつけNHK総合を視ると、能登半島の尖端にある珠洲市でマグニチュード6.3(※後に6.5に修正された)、震度6強の地震だった=震度図=。午後5時現在、同市の総合病院にはけが人13人が運ばれ、うち1人が死亡した。能登半島での震度6強は2007年3月25日以来だ。このときはマグニチュード6.9の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。

テレビをつけNHK総合を視ると、能登半島の尖端にある珠洲市でマグニチュード6.3(※後に6.5に修正された)、震度6強の地震だった=震度図=。午後5時現在、同市の総合病院にはけが人13人が運ばれ、うち1人が死亡した。能登半島での震度6強は2007年3月25日以来だ。このときはマグニチュード6.9の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。 入って、珠洲市付近で観測された震度1以上の揺れはきのう4日までに49回を数えていた。(※写真は、去年6月20日午前10時31分の震度5強の揺れで、珠洲市の観光名所である見附島の側面の一部が土煙を上げて崩れる様子)

入って、珠洲市付近で観測された震度1以上の揺れはきのう4日までに49回を数えていた。(※写真は、去年6月20日午前10時31分の震度5強の揺れで、珠洲市の観光名所である見附島の側面の一部が土煙を上げて崩れる様子)