★能登半島地震 地域再生は可能か~3 どうなる地元経済

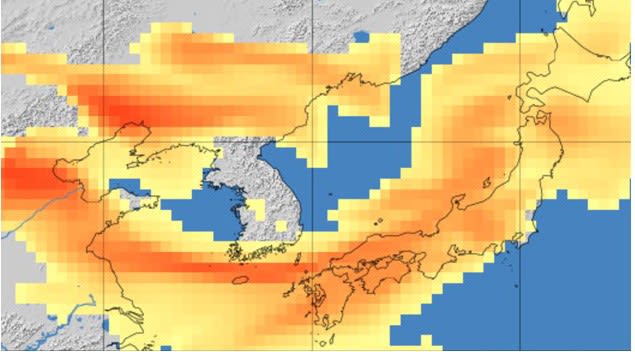

黄砂がやって来る。気象庁の「黄砂情報」によると、北陸を黄砂が覆うのはあさって29日午後から30日にかけてで、能登半島では両日とも「やや多い」濃度の予測が出ている=29日午後3時の予想図=。奥能登の被災地では多くの支援ボランティアの人たちが倒壊した家々のがれきの撤去など作業を行っている。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付 着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。また、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。また、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

黄砂は何かと悪者扱いされがちだが、黄砂にはミネラル成分が含まれていて、それが日本海に落ちて植物プランクトンの発生を促し、それを動物プランクトンが食べ、さらに魚が食べる食物連鎖が生まれて日本海の漁業資源は保たれているとの研究もある。

話は変わる。奥能登の能登町に本店がある「興能信用金庫」は、今回の地震を受け、取引先の事業者に連絡を取って状況の聞き取り調査を進めている。以下、北陸中日新聞(今月26日付)の記事を引用する。調査は2月中旬から始め、奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)で直接被害を受けた事業者向けローンの融資先401社を対象に調査をし、これまで半数弱に当たる193社から回答を得た。残りの208社は事務所が全半壊して経営者に会えないなど未回答で、引き続き調査を進める。

回答を得た社のうち、すでに事業を再開しているのは融資先(401社)のうちの3割強、事業を再開する意向なのは1割弱に当たり、1割弱は再会するかどうかまだ分からないという状態だった。調査途中の段階だが、信金の理事長は再開済みや再開の意向を持つ融資先の割合について、「思っていたよりも多い」との印象を語った。しかし、未回答の各社が半数以上あり、回答した社より事業再開が厳しい状況にあると予想され、「安堵はできない」とも話した(26日付・北陸中日新聞記事)。

回答を得た社のうち、すでに事業を再開しているのは融資先(401社)のうちの3割強、事業を再開する意向なのは1割弱に当たり、1割弱は再会するかどうかまだ分からないという状態だった。調査途中の段階だが、信金の理事長は再開済みや再開の意向を持つ融資先の割合について、「思っていたよりも多い」との印象を語った。しかし、未回答の各社が半数以上あり、回答した社より事業再開が厳しい状況にあると予想され、「安堵はできない」とも話した(26日付・北陸中日新聞記事)。

調査途中とは言え、地域の金融機関としても辛い数字ではないだろうか。奥能登は2050年までに住民が半減すると推計された過疎地だ。震災によって予測を上回るスピードで人口減少が進む恐れがある。これが地域の経済を疲弊させることになりかねない。一方で、国や県、自治体が大規模な予算措置で復旧・復興を進め、短期的ではあるものの、「震災特需」がもたらされるに違いない。また、個別には住宅の再建なども広がっていくだろう。地元の経済の行方を見つめていきたい。(※写真は、被災した輪島市河井町の商店街。営業している店は見当たらなかった=2月5日撮影)

⇒27日(水)夜・金沢の天気 はれ

その後、外国人たちはどこをめぐったのかは知る由もない。それ以降、ダークツーリズムという言葉が妙に頭に残っている。日本では余り使われていない言葉だが、欧米では被災跡地や戦争跡地などを訪ね、死者を悼むとともに、悲しみを共有する観光とされている。能登半島地震は世界のメディアでも大きく報道さ

その後、外国人たちはどこをめぐったのかは知る由もない。それ以降、ダークツーリズムという言葉が妙に頭に残っている。日本では余り使われていない言葉だが、欧米では被災跡地や戦争跡地などを訪ね、死者を悼むとともに、悲しみを共有する観光とされている。能登半島地震は世界のメディアでも大きく報道さ れている。インバウンド観光客がダークツーリズムに能登を訪れても不思議ではない。ただ、日本では「被災地への物見遊山はやめとけ」としかられそうだが。(※写真・上は、イギリスBBCの特派員が震災の様子を輪島市の現場から中継で伝える=1月4日付・BBCニュース)

れている。インバウンド観光客がダークツーリズムに能登を訪れても不思議ではない。ただ、日本では「被災地への物見遊山はやめとけ」としかられそうだが。(※写真・上は、イギリスBBCの特派員が震災の様子を輪島市の現場から中継で伝える=1月4日付・BBCニュース) きた巨大な岩石が民家に迫っていた=写真・下=。海岸沿いでは、木ノ浦海岸の岩島が隆起して陸続きとなっている。能登の里山里海に大地の地響きの痕跡が広がる。

きた巨大な岩石が民家に迫っていた=写真・下=。海岸沿いでは、木ノ浦海岸の岩島が隆起して陸続きとなっている。能登の里山里海に大地の地響きの痕跡が広がる。 今月23日に金沢市金石港で開催された「出張輪島朝市」はとても盛況だった。「活気に満ちた呼び声、オレンジ色のテント、復興に向けて輪島朝市が再スタートを切りました」とテレビ局のリポーターが中継で伝えていた。午前中の4時間の営業で、メディア各社によると1万3千人の来場があった。30ほどの店に、雨の中で順番待ちの客が長蛇の列をなした。店には岩のりやアジやホッケの干物といった、朝市らしい品が並んでいた=写真・上=。

今月23日に金沢市金石港で開催された「出張輪島朝市」はとても盛況だった。「活気に満ちた呼び声、オレンジ色のテント、復興に向けて輪島朝市が再スタートを切りました」とテレビ局のリポーターが中継で伝えていた。午前中の4時間の営業で、メディア各社によると1万3千人の来場があった。30ほどの店に、雨の中で順番待ちの客が長蛇の列をなした。店には岩のりやアジやホッケの干物といった、朝市らしい品が並んでいた=写真・上=。 な話ではないだろうか。出張朝市は、金沢市に避難した輪島市朝市組合の有志が中心になって企画し、次回はゴールデンウイーク期間中(4月27日-5月6日)に開催されるようだ。話題性だけでなく、店の数を増やし、商品数を増やして「買うてくだ―」のにぎやかな輪島朝市を再現してほしいものだ。

な話ではないだろうか。出張朝市は、金沢市に避難した輪島市朝市組合の有志が中心になって企画し、次回はゴールデンウイーク期間中(4月27日-5月6日)に開催されるようだ。話題性だけでなく、店の数を増やし、商品数を増やして「買うてくだ―」のにぎやかな輪島朝市を再現してほしいものだ。 よる「出張朝市」がきょう金沢市金石1丁目にある金沢市漁協の荷さばき場で開かれた。震災から83日目の「初売り」でもある。現地に行ってみた。

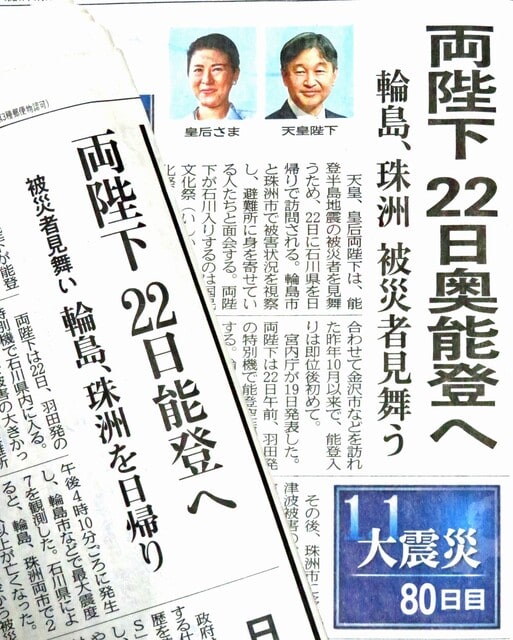

よる「出張朝市」がきょう金沢市金石1丁目にある金沢市漁協の荷さばき場で開かれた。震災から83日目の「初売り」でもある。現地に行ってみた。 天皇陛下が奥能登を訪れるのは2018年8月以来ではないだろうか。皇太子だった当時、珠洲市で開催されたボーイスカウト日本連盟主催の国際キャンプ大会「日本スカウトジャンボリー」に出席された。その時のあいさつのお言葉で、「能登の地は、長い時間を掛けて自然と調和した人の営みが造り上げた里山里海を有しています」と述べられた。その能登の里山里海が元日の震災に見舞われた。

天皇陛下が奥能登を訪れるのは2018年8月以来ではないだろうか。皇太子だった当時、珠洲市で開催されたボーイスカウト日本連盟主催の国際キャンプ大会「日本スカウトジャンボリー」に出席された。その時のあいさつのお言葉で、「能登の地は、長い時間を掛けて自然と調和した人の営みが造り上げた里山里海を有しています」と述べられた。その能登の里山里海が元日の震災に見舞われた。 「輪島の朝市」に到着。4万9千平方㍍が焼失し、多くの犠牲者が出た焼け跡に向かって黙礼をされた。天皇陛下にとって朝市は、学習院高等科1年生の頃に訪問されたことのある思い出の場所でもあり、現地でどのようなお気持ちだったのか。このあと、坂口市長の案内で避難所に移動された両陛下は被災者の人たちを見舞われた。

「輪島の朝市」に到着。4万9千平方㍍が焼失し、多くの犠牲者が出た焼け跡に向かって黙礼をされた。天皇陛下にとって朝市は、学習院高等科1年生の頃に訪問されたことのある思い出の場所でもあり、現地でどのようなお気持ちだったのか。このあと、坂口市長の案内で避難所に移動された両陛下は被災者の人たちを見舞われた。 では、なぜ倒壊した民家などが手つかずの状態になっているのか。考えうるのは、能登には空き家が多くあることだ。今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万3500棟に及んでいて(3月15日現在)、このうち全半壊の2万3700棟については自治体が費用を負担して解体ならびに撤去する。政府が能登半島地震を特定非常災害に指定したことから、いわゆる「公費解体」が可能となった。県ではこの作業を来年秋の2025年10月までに終える計画だ。ただ、問題がある。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われるが、空き家の場合は所有者と連絡がつかない、あるいは所有者が誰なのか不明というケースが多いのだ。

では、なぜ倒壊した民家などが手つかずの状態になっているのか。考えうるのは、能登には空き家が多くあることだ。今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万3500棟に及んでいて(3月15日現在)、このうち全半壊の2万3700棟については自治体が費用を負担して解体ならびに撤去する。政府が能登半島地震を特定非常災害に指定したことから、いわゆる「公費解体」が可能となった。県ではこの作業を来年秋の2025年10月までに終える計画だ。ただ、問題がある。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われるが、空き家の場合は所有者と連絡がつかない、あるいは所有者が誰なのか不明というケースが多いのだ。 23.5%、珠洲市は20.6%、能登町は24.3%となっている。ちなみに県内で空き家率がもっとも高いのは、原発が立地する志賀町の28.1%だ。

23.5%、珠洲市は20.6%、能登町は24.3%となっている。ちなみに県内で空き家率がもっとも高いのは、原発が立地する志賀町の28.1%だ。 って津波被害の状況を視察し、被災者とも懇談する。輪島市と珠洲市の間の移動は、自衛隊のヘリコプターを使う。夜に帰京する。天候などによっては訪問が延期となる可能性がある。

って津波被害の状況を視察し、被災者とも懇談する。輪島市と珠洲市の間の移動は、自衛隊のヘリコプターを使う。夜に帰京する。天候などによっては訪問が延期となる可能性がある。 元旦ということもあって自宅でくつろいでいるときの地震だった。被災地をめぐると、住宅だけでなくガレージも車ごと押しつぶされたような状態になっているケースが目につく。住宅再建のほかに車も新規に購入するなど、対応に迫られるだろう。そして、被災した中小企業や個人事業主にとっては住宅のほかに店舗や工場の再建もあり、負担はさらに重くなることは想像に難くない。(※写真は、七尾市の老舗商店街「一本杉通り」で倒壊した和ろうそくの店舗=2月3日撮影)

元旦ということもあって自宅でくつろいでいるときの地震だった。被災地をめぐると、住宅だけでなくガレージも車ごと押しつぶされたような状態になっているケースが目につく。住宅再建のほかに車も新規に購入するなど、対応に迫られるだろう。そして、被災した中小企業や個人事業主にとっては住宅のほかに店舗や工場の再建もあり、負担はさらに重くなることは想像に難くない。(※写真は、七尾市の老舗商店街「一本杉通り」で倒壊した和ろうそくの店舗=2月3日撮影) ろ元旦からこれまで能登半島地震で災害報道が圧倒的だった。暗いニュースが多い中で明るい話題を。これは読者や視聴者の心理を考えれば自然なことかもしれない。

ろ元旦からこれまで能登半島地震で災害報道が圧倒的だった。暗いニュースが多い中で明るい話題を。これは読者や視聴者の心理を考えれば自然なことかもしれない。 考えた。まったく根拠のない発想なのだが、不安を感じた。

考えた。まったく根拠のない発想なのだが、不安を感じた。 であり、心の風化は確実にやってくると述べた。そう考えれば、心の風化や記憶の風化は人々の自然な心の営みなのかもしれない。ただ、変らないのは被災地の人々の心情だ。「忘れてほしくない」という言葉に尽きる。被災地の復興は一般に思われているほどには簡単に進まない。この被災地の人々と読者・視聴者の意識のギャップを埋めるために、新聞・テレビメディアには災害発生から定期的に被災地の現状と問題点、そして人々の心情を伝えてほしいと願う。

であり、心の風化は確実にやってくると述べた。そう考えれば、心の風化や記憶の風化は人々の自然な心の営みなのかもしれない。ただ、変らないのは被災地の人々の心情だ。「忘れてほしくない」という言葉に尽きる。被災地の復興は一般に思われているほどには簡単に進まない。この被災地の人々と読者・視聴者の意識のギャップを埋めるために、新聞・テレビメディアには災害発生から定期的に被災地の現状と問題点、そして人々の心情を伝えてほしいと願う。 海岸沿いにある珠洲市飯田町のショッピングセンター「シーサイド」=写真・上=。店舗は閉じられたままだった。食品スーパーや書店など10店舗が入る2階建てのショッピングセンターで、元旦は福袋を買い求める客などが訪れていた。強烈な揺れがあり、従業員たちが「津波が来ます」と叫び、客を誘導して高台にある小学校に避難した。揺れから10分ほどして、70㌢ほどの津波が1階の店舗に流れ込んできた。従業員がいち早く自発的に動いたことから人的被害は出なかった。シーサイドでは年2回、避難訓練を実施していた。

海岸沿いにある珠洲市飯田町のショッピングセンター「シーサイド」=写真・上=。店舗は閉じられたままだった。食品スーパーや書店など10店舗が入る2階建てのショッピングセンターで、元旦は福袋を買い求める客などが訪れていた。強烈な揺れがあり、従業員たちが「津波が来ます」と叫び、客を誘導して高台にある小学校に避難した。揺れから10分ほどして、70㌢ほどの津波が1階の店舗に流れ込んできた。従業員がいち早く自発的に動いたことから人的被害は出なかった。シーサイドでは年2回、避難訓練を実施していた。 観光名所である見附島を一望する同市宝立町も津波の被害が大きかった。ホテル「珠洲温泉のとじ荘」は建物の被害のほか、水道などのライフラインが復旧しておらず休業が続いている。ホテル近くの海岸には津波で漁船が陸に打ち上げられていた。そして、見附島も変わり果てた。その勇壮なカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2023年5月5日の震度6強、そして今回と度重なる揺れで「難破船」のような朽ちた姿になった。

観光名所である見附島を一望する同市宝立町も津波の被害が大きかった。ホテル「珠洲温泉のとじ荘」は建物の被害のほか、水道などのライフラインが復旧しておらず休業が続いている。ホテル近くの海岸には津波で漁船が陸に打ち上げられていた。そして、見附島も変わり果てた。その勇壮なカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2023年5月5日の震度6強、そして今回と度重なる揺れで「難破船」のような朽ちた姿になった。 だ地盤が激しい揺れで流動化したことでマンホールが突き上がったのかもしれない。下水管の損傷も相当なものだろうと憶測した。

だ地盤が激しい揺れで流動化したことでマンホールが突き上がったのかもしれない。下水管の損傷も相当なものだろうと憶測した。