☆ 避難所の情報インフラは昔テレビ、今スマホ

先日(3月24日)能登の被災地の穴水町の避難所を訪れた。支援ボランティアとかではなく、トイレを拝借するためだった。穴水町はすでに断水が解消されていて、普通にトイレが使える状態だったので、公共施設でもある避難所を訪れた次第。中を見渡すと、避難所だけあって衣類や食糧(カップ麺、缶詰など)、菓子類などが自由に取れるように積んであった。1月に訪れたときは、台湾のボランティア団体がここで炊き出しを行っていた。

この避難所には和室(畳部屋)だけでなく 椅子に座ってくつろげるロビーもある。そこで見かける光景は被災者の人たちが談笑している様子のほか、スマホを熱心に見ている人たちの姿だ。おそらく被災情報にアプローチしているのだろう、スマホを片手に罹災証明書の取得について話し合っている人たちもいた。避難所の和室の入り口にはスマホの充電コーナーがあり、自由に使えるようになっていた=写真・上=。この避難所の光景を見て、2007年の能登半島地震で訪れた避難所での様子とはずいぶんと変わったと時代の流れを感じた。

この避難所には和室(畳部屋)だけでなく 椅子に座ってくつろげるロビーもある。そこで見かける光景は被災者の人たちが談笑している様子のほか、スマホを熱心に見ている人たちの姿だ。おそらく被災情報にアプローチしているのだろう、スマホを片手に罹災証明書の取得について話し合っている人たちもいた。避難所の和室の入り口にはスマホの充電コーナーがあり、自由に使えるようになっていた=写真・上=。この避難所の光景を見て、2007年の能登半島地震で訪れた避難所での様子とはずいぶんと変わったと時代の流れを感じた。

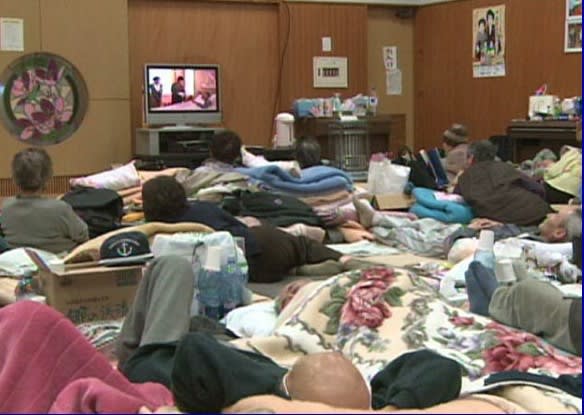

2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)の後、震源地と近かった輪島市門前町で避難所となっていた公民館 を訪れたことがある。公民館のホールでは避難者が敷布団を敷いて寝転がり、テレビを食い入るように見ていた=写真・下=。新聞は避難所の入り口付近に束のまま置かれていた。避難所の中では新聞を広げるスペースがないため、読む人は少なかったのだろう。テレビの設置はNHK金沢のスタッフが各避難所を回って取り付け、広めの避難所には大型画面のテレビを置くなど、情報インフラにチカラを入れていた。

を訪れたことがある。公民館のホールでは避難者が敷布団を敷いて寝転がり、テレビを食い入るように見ていた=写真・下=。新聞は避難所の入り口付近に束のまま置かれていた。避難所の中では新聞を広げるスペースがないため、読む人は少なかったのだろう。テレビの設置はNHK金沢のスタッフが各避難所を回って取り付け、広めの避難所には大型画面のテレビを置くなど、情報インフラにチカラを入れていた。

しかし、今回見た避難所ではテレビは設置されていたものの、避難者の多くの人はスマホ画面を指でなぞっていた。AppleがiPhoneをアメリカで発売したのは能登半島地震から3ヵ月後の2007年6月だ。あれから17年、知りたい情報を自分で探す、日常生活でそれが当たり前になった。避難所の風景も変わった。ただ、充電設備を整えるという点は「ガラケー」時代と変わらない。

⇒8日(月)夜・金沢の天気 くもり

桜の満開の様子がまるで雲のようで、その上に城があり、アニメ映画『天空の城ラピュタ』のようなイメージを思い浮かべて撮影した=写真・上=。

桜の満開の様子がまるで雲のようで、その上に城があり、アニメ映画『天空の城ラピュタ』のようなイメージを思い浮かべて撮影した=写真・上=。 では能登の「桜駅」はどうか。七尾市から北上したところにある第三セクター「のと鉄道」の能登鹿島駅のプラットホームは100本のソメイヨシノが並び、線路上が桜のトンネルとなっていることから、「能登さくら駅」とも呼ばれている=写真・下、のと鉄道公式サイト=。満開の時季になると、夜桜のライトアップもある。そして、海岸線にも近いことから、海からの風で桜吹雪が舞い、映画のシーンのようなドラマチックな風情を醸し出す。能登半島地震で運行停止となっていたが、きのう6日に全線で運行が再開された。桜の見ごろは今月中旬ごろ。

では能登の「桜駅」はどうか。七尾市から北上したところにある第三セクター「のと鉄道」の能登鹿島駅のプラットホームは100本のソメイヨシノが並び、線路上が桜のトンネルとなっていることから、「能登さくら駅」とも呼ばれている=写真・下、のと鉄道公式サイト=。満開の時季になると、夜桜のライトアップもある。そして、海岸線にも近いことから、海からの風で桜吹雪が舞い、映画のシーンのようなドラマチックな風情を醸し出す。能登半島地震で運行停止となっていたが、きのう6日に全線で運行が再開された。桜の見ごろは今月中旬ごろ。 石川県がまとめた避難所の開設状況(今月5日現在)によると、市町が設置した1次避難所には146ヵ所・3597人が身を寄せている。県が開設した1.5次避難所(スポーツセンター)には80人、県が手配した2次避難所(金沢市などのホテルや旅館など)は167ヵ所・2671人となっている。2月1日現在の状況は、1次避難所は285ヵ所・8232人、1.5次避難所は3ヵ所・288人、2次避難所は217ヵ所・4944人だったので、2ヵ月でそれぞれ半数に減っている。

石川県がまとめた避難所の開設状況(今月5日現在)によると、市町が設置した1次避難所には146ヵ所・3597人が身を寄せている。県が開設した1.5次避難所(スポーツセンター)には80人、県が手配した2次避難所(金沢市などのホテルや旅館など)は167ヵ所・2671人となっている。2月1日現在の状況は、1次避難所は285ヵ所・8232人、1.5次避難所は3ヵ所・288人、2次避難所は217ヵ所・4944人だったので、2ヵ月でそれぞれ半数に減っている。 元日の能登半島地震が起きて1週間ほど経って、台湾の台北市に赴任している知人からメールで写真が送られてきた。台北市内のコンビニでは能登地震の義援金を受け付けていて=写真・上=、街頭でも募金活動が行われているという内容だった。「台湾の人たちの能登の被災地への思いやりは半端じゃないよ」とコメントがあった。

元日の能登半島地震が起きて1週間ほど経って、台湾の台北市に赴任している知人からメールで写真が送られてきた。台北市内のコンビニでは能登地震の義援金を受け付けていて=写真・上=、街頭でも募金活動が行われているという内容だった。「台湾の人たちの能登の被災地への思いやりは半端じゃないよ」とコメントがあった。 信Web版)。台湾政府は 地震発生直後に6千万円を被災地への義援金として日本政府に寄付していて、政府と民間を合わせると27億円にも届く志(こころざし)が寄せられたことになる。

信Web版)。台湾政府は 地震発生直後に6千万円を被災地への義援金として日本政府に寄付していて、政府と民間を合わせると27億円にも届く志(こころざし)が寄せられたことになる。 1004枚のうち60枚とは極端に少ないとの印象を受けるかもしれないが、これには棚田独特の事情がある。棚田の上段から下段に向ってすべての田んぼに水が流れるように水路設計が施されている。しかし、たとえば中段の田んぼにひび割れが入ると水が中段から下段に水は流れなくなる。千枚田の現地を見渡すと、上段の広めの田んぼ、ならびに展望台サイドの田んぼは無事であるものの、とくに中段ではひび割れが激しい。すると、60枚しか耕せないというのも分かるような気がする。報道によると、ことしは耕作よりむしろ割れた田んぼの修復が愛耕会の主な作業になるようだ。

1004枚のうち60枚とは極端に少ないとの印象を受けるかもしれないが、これには棚田独特の事情がある。棚田の上段から下段に向ってすべての田んぼに水が流れるように水路設計が施されている。しかし、たとえば中段の田んぼにひび割れが入ると水が中段から下段に水は流れなくなる。千枚田の現地を見渡すと、上段の広めの田んぼ、ならびに展望台サイドの田んぼは無事であるものの、とくに中段ではひび割れが激しい。すると、60枚しか耕せないというのも分かるような気がする。報道によると、ことしは耕作よりむしろ割れた田んぼの修復が愛耕会の主な作業になるようだ。 奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の人たちと話をすると必ず出て来る言葉がある。「わやくそ」。能登の方言で、「めちゃくちゃ」という意味だ。震災によって、住宅だけでなく、家財道具、水田など何から何まで壊れてしまったという。例年だと4月に田起こし、5月上旬に田植えを行う。田んぼの水は山の中腹のため池から引水しているが、がけ崩れで水路がふさがれた状態になっている。復旧のめども立っていない。

奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の人たちと話をすると必ず出て来る言葉がある。「わやくそ」。能登の方言で、「めちゃくちゃ」という意味だ。震災によって、住宅だけでなく、家財道具、水田など何から何まで壊れてしまったという。例年だと4月に田起こし、5月上旬に田植えを行う。田んぼの水は山の中腹のため池から引水しているが、がけ崩れで水路がふさがれた状態になっている。復旧のめども立っていない。  避難所生活も続く。被災者が住む市町の避難所で暮らす人々は4528人(うち奥能登3367人)に、県が避難所として借り上げた金沢などの旅館・ホテル・スポーツセンターに避難している被災者は3580人に上る(3月29日現在)。このほかにも、県内外の親戚宅や車中泊、自宅などで暮らす被災者は1万3047人に上る(3月25日現在)。県では応急仮設住宅4956戸(うち奥能登4209戸)の建設に着手しているが、3月26日現在で完成したのは894戸(同677戸)となっている。

避難所生活も続く。被災者が住む市町の避難所で暮らす人々は4528人(うち奥能登3367人)に、県が避難所として借り上げた金沢などの旅館・ホテル・スポーツセンターに避難している被災者は3580人に上る(3月29日現在)。このほかにも、県内外の親戚宅や車中泊、自宅などで暮らす被災者は1万3047人に上る(3月25日現在)。県では応急仮設住宅4956戸(うち奥能登4209戸)の建設に着手しているが、3月26日現在で完成したのは894戸(同677戸)となっている。 先日(今月24日)能登空港に行くと、滑走路から離れた多目的用地にカプセル型やコンテナ型の仮設住宅がずらりと並んでいた。目立つのは2階建ての茶色いコンテナハウス=写真=。まだ建設中だったが、作業をしている人に尋ねると、復興支援者向けの仮設宿泊所ということだった。多目的用地の宿泊所を数えると、カプセル型が29室、コンテナ型は1人部屋11室と4人部屋1室の計41室ある。6月末までに250室が新たに造られるそうだ。また、空港に隣接する日本航空学園の学生寮225室も仮設宿泊所として活用されている。震災以降、校舎が損壊したことや道路状況が悪化したため、生徒はオンラインで授業を行っている。

先日(今月24日)能登空港に行くと、滑走路から離れた多目的用地にカプセル型やコンテナ型の仮設住宅がずらりと並んでいた。目立つのは2階建ての茶色いコンテナハウス=写真=。まだ建設中だったが、作業をしている人に尋ねると、復興支援者向けの仮設宿泊所ということだった。多目的用地の宿泊所を数えると、カプセル型が29室、コンテナ型は1人部屋11室と4人部屋1室の計41室ある。6月末までに250室が新たに造られるそうだ。また、空港に隣接する日本航空学園の学生寮225室も仮設宿泊所として活用されている。震災以降、校舎が損壊したことや道路状況が悪化したため、生徒はオンラインで授業を行っている。 中に入って確認する2次調査を申請できる。ただ、2次調査は建物内を詳しく調べるため、より時間がかかるとされる。(※倒壊した輪島市の家屋=2月5日撮影)

中に入って確認する2次調査を申請できる。ただ、2次調査は建物内を詳しく調べるため、より時間がかかるとされる。(※倒壊した輪島市の家屋=2月5日撮影) 家の場合、下流に「土砂ダム」が出来て住宅が水没するのではないかと考えたりもする。山のふもとにある集落では、このようなリスクを背負った状態のところがいくつかある。大量の雨をもたらす梅雨の時季までに対策が必要ではないだろうか。

家の場合、下流に「土砂ダム」が出来て住宅が水没するのではないかと考えたりもする。山のふもとにある集落では、このようなリスクを背負った状態のところがいくつかある。大量の雨をもたらす梅雨の時季までに対策が必要ではないだろうか。 見どころだ=写真・下、日本遺産公式ホームページより=。また、神輿を川に投げ込んだり、火の中に放り込むなど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。

見どころだ=写真・下、日本遺産公式ホームページより=。また、神輿を川に投げ込んだり、火の中に放り込むなど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。 能登に本社を置く企業は4075社。売上高で見ると、製造業が3分の1を占め、医療や宿泊業などのサービス業、建設業と続く。地震で工場設備や宿泊施設に被害が出ている。地場産業である繊維や輪島塗などの工芸は2割の企業が生産再開のめどが立っていない(28日付・日経新聞)。ファンドは政府系の中小企業基盤整備機構や地域経済活性化支援機構のほか、石川県、地域金融機関の北國銀行、北陸銀行、のと共栄、興能信用金庫、県信用保証協会、商工中金が出資する。中小企業庁は来月4月1日に七尾商工会議所に職員を派遣し、「能登産業復興相談センター」を開設して、ファンドの活用を助言する(同・北國新聞)。このほかにも、出資する金融機関は相談窓口を設ける。

能登に本社を置く企業は4075社。売上高で見ると、製造業が3分の1を占め、医療や宿泊業などのサービス業、建設業と続く。地震で工場設備や宿泊施設に被害が出ている。地場産業である繊維や輪島塗などの工芸は2割の企業が生産再開のめどが立っていない(28日付・日経新聞)。ファンドは政府系の中小企業基盤整備機構や地域経済活性化支援機構のほか、石川県、地域金融機関の北國銀行、北陸銀行、のと共栄、興能信用金庫、県信用保証協会、商工中金が出資する。中小企業庁は来月4月1日に七尾商工会議所に職員を派遣し、「能登産業復興相談センター」を開設して、ファンドの活用を助言する(同・北國新聞)。このほかにも、出資する金融機関は相談窓口を設ける。