☆「5・5」と「1・1」震度6強を2度 復興キーワードは「子ども」

あす5日は「こどもの日」。今月3日に訪れた輪島の被災地では、焼け跡の近くにこいのぼりが掲げられていた=写真・上=。地域の住民が一日も早い復旧・復興を祈って掲げたのかも知れないと勝手に想像を膨らませた。

あす5日は「こどもの日」。今月3日に訪れた輪島の被災地では、焼け跡の近くにこいのぼりが掲げられていた=写真・上=。地域の住民が一日も早い復旧・復興を祈って掲げたのかも知れないと勝手に想像を膨らませた。

「5月5日」と言うと、能登では地震を思い出す人も多くいるだろう。そう、去年5月5日午後2時42分に発生した、能登半島の尖端・珠洲市を震源とするマグニチュード6.5、震度6強の地震。同日午後9時58分にもマグニチュード5.9の地震が発生するなど、震度1以上の揺れは5日当日だけで58回も発生した(気象庁観測データ)。この地震で死者1人、負傷者数48人、住宅の全半壊131棟だった。

「5・5」地震で最大震度6強の揺れだった珠洲市は今回の「1・1」も6強だったので、6強に2度見舞われたことになる。その珠洲市の人口は1万1591人(ことし2月1日現在)で、「日本一小さな市」でもある。しかし、石川県での県民の評価は「一番頑張っている自治体」ではないだろうか。その印象を強くしたのは「5・5」の地震にもかかわらず、その年の秋に開催した「奥能登国際芸術祭2023」(9月23日-11月12日)を無事やり遂げたことだった。

当時、珠洲市議会では、震災復興を優先して開催経費をこれに充てるべきとの意見や、行政のマンパワーを復旧・復興に集中すべきとの意見が相次いだ。開催予算は3億円だった。泉谷満寿裕市長は「地域が悲嘆にくれる中、目標や希望 がないと前を向いて歩けない。芸術祭を復興に向けての光にしたい」と答弁した。予定より3週間遅れで開催にこぎつけ、14の国・地域のアーティストたちによる61作品が市内を彩った。このとき、震災にめげずに芸術祭をやり遂げたとの印象が県民にも広く根付いたのではないだろうか。

がないと前を向いて歩けない。芸術祭を復興に向けての光にしたい」と答弁した。予定より3週間遅れで開催にこぎつけ、14の国・地域のアーティストたちによる61作品が市内を彩った。このとき、震災にめげずに芸術祭をやり遂げたとの印象が県民にも広く根付いたのではないだろうか。

その珠洲市を熊本市の大西一史市長がこの3月に訪れ、「必ず復興はできる」と泉谷市長を激励した(3月14日付・NHKニュースWeb版)。熊本では2016年4月14日と16日に震度7の揺れに2度見舞われ、災害関連死を含む270人余りが死亡し、19万棟以上の建物が全半壊した。この熊本地震に当時から対応した大西市長がその教訓を伝えようと訪れた。大西市長のアドバイスは、▽子どもたちの生活が戻ると、大人の生活も戻りやすくなり復興が進んでいく▽断水が夏場まで続くと衛生環境も悪化するので、それまでに子どもたちの生活を取り戻すことが重要、などと具体的な内容だったという(同)。(※写真・下は、左から泉谷珠洲市長を激励に訪れた大西熊本市長=3月14日付・NHKニュース)

珠洲市は大西市長のアドバイスを率直に受け入れ、この際、子どもたちの日常を取り戻すことを最優先課題に実行してはどうだろうか。避難所を学校の体育館から公民館や廃校舎などに分散して移す。子どもたちの日常を確保することで、他の市町への移住を防ぐこともできるだろう。「必ず復興はできる」の励ましに応えて、泉谷市長を中心に珠洲市が「震災復興のモデル」になることを期待したい。

⇒4日(土)夜・金沢の天気 はれ

わっていないように見えた。続いて千枚田を見に行った。一部田起こしが行われていたが、ほかに地割れが入った田の修復作業も行われていた。

わっていないように見えた。続いて千枚田を見に行った。一部田起こしが行われていたが、ほかに地割れが入った田の修復作業も行われていた。 別の数字もある。石川県教委の発表(4月27日)によると、今月12日時点で奥能登2市2町の児童・生徒の数は小学生が1266人、中学生が770人だった。 去年5月時点と比べ小学生が453人、中学生が191人、合わせて644人減少していることが分かった。単純に計算すれば、小中合せて児童・生徒数が24%減少したことになる。震災をきっかけに奥能登を離れた家庭が増えたと推測される。

別の数字もある。石川県教委の発表(4月27日)によると、今月12日時点で奥能登2市2町の児童・生徒の数は小学生が1266人、中学生が770人だった。 去年5月時点と比べ小学生が453人、中学生が191人、合わせて644人減少していることが分かった。単純に計算すれば、小中合せて児童・生徒数が24%減少したことになる。震災をきっかけに奥能登を離れた家庭が増えたと推測される。 と知ったのは、きょうの新聞紙面で取り上げられていた「能登復興建築人会議」の記事だった。

と知ったのは、きょうの新聞紙面で取り上げられていた「能登復興建築人会議」の記事だった。 いが、最近では行動範囲を広げて、能登地方でも出没事例が多くなっている。令和1年から5年の目撃情報によると、能登地域の9市町の全域で情報が寄せられている=図・石川県公式サイト「クマ出没分析マップ」=。

いが、最近では行動範囲を広げて、能登地方でも出没事例が多くなっている。令和1年から5年の目撃情報によると、能登地域の9市町の全域で情報が寄せられている=図・石川県公式サイト「クマ出没分析マップ」=。 きょう午前11時の開店時間に店に入ると、店主の高市範幸さんがそばをこねていた=写真・上=。しばらく様子を見学させてもらう。慣れた手つきで薄くのばしたあと、包丁で細く切る。ニ八そば。そば打ちを再開できた充実感なのだろうか、喜びなのだろうか、本人の表情が終始にこやかだった。

きょう午前11時の開店時間に店に入ると、店主の高市範幸さんがそばをこねていた=写真・上=。しばらく様子を見学させてもらう。慣れた手つきで薄くのばしたあと、包丁で細く切る。ニ八そば。そば打ちを再開できた充実感なのだろうか、喜びなのだろうか、本人の表情が終始にこやかだった。 る。そばをかみ締めると風味が口の中に広がる。いつもながらのうまいそばだ。

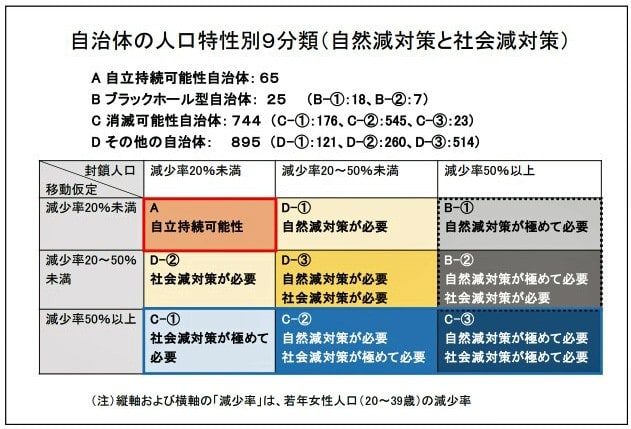

る。そばをかみ締めると風味が口の中に広がる。いつもながらのうまいそばだ。 言葉で初めて発表して衝撃が走ってから10年だ。消滅する、しないは2020年から2050年にかけて20代から30代の若い女性の人口が半減するか、しないかが基準で、半減する場合は将来的に「消滅の可能性がある自治体」と定義している=図・上=。

言葉で初めて発表して衝撃が走ってから10年だ。消滅する、しないは2020年から2050年にかけて20代から30代の若い女性の人口が半減するか、しないかが基準で、半減する場合は将来的に「消滅の可能性がある自治体」と定義している=図・上=。 が能登地区になる。

が能登地区になる。 伝説の続き。その時忠の子孫が輪島市町野町の時国家とされる。2軒ある時国家のうち丘の上にある「上時国家」は去年8月まで一般公開されていたので、これまで何度か訪ねた。入母屋造りの主屋は約200年前に造られ、間口29㍍、高さ18㍍に達する。幕府領の大庄屋などを務め、江戸時代の豪農の暮らしぶりを伝える建物でもある。国の重要文化財指定(2003年)の際には、「江戸末期の民家の一つの到達点」との評価を受けていた。

伝説の続き。その時忠の子孫が輪島市町野町の時国家とされる。2軒ある時国家のうち丘の上にある「上時国家」は去年8月まで一般公開されていたので、これまで何度か訪ねた。入母屋造りの主屋は約200年前に造られ、間口29㍍、高さ18㍍に達する。幕府領の大庄屋などを務め、江戸時代の豪農の暮らしぶりを伝える建物でもある。国の重要文化財指定(2003年)の際には、「江戸末期の民家の一つの到達点」との評価を受けていた。 網野氏が読み解いた膨大な上時国家文書8千点余(石川県指定文化財)が、元日の地震で家屋の下敷きになった。厚さ約1㍍におよぶ茅葺の屋根が地面に覆いかぶさるように倒壊した。メディア各社の報道によると、今月20日に国立文化財機構文化財防災センターのスタッフ、石川県教委や輪島市教委の職員、大学教授ら20人が「文化財レスキュー」活動を行い、主屋と離れを結ぶ廊下に保管されていた古文書を運び出した。一部に水ぬれやカビが見られ、現地で修復作業が施されるようだ。

網野氏が読み解いた膨大な上時国家文書8千点余(石川県指定文化財)が、元日の地震で家屋の下敷きになった。厚さ約1㍍におよぶ茅葺の屋根が地面に覆いかぶさるように倒壊した。メディア各社の報道によると、今月20日に国立文化財機構文化財防災センターのスタッフ、石川県教委や輪島市教委の職員、大学教授ら20人が「文化財レスキュー」活動を行い、主屋と離れを結ぶ廊下に保管されていた古文書を運び出した。一部に水ぬれやカビが見られ、現地で修復作業が施されるようだ。 け崩れが起き、集落が孤立した。さらに、がけ崩れで谷川がせき止められる「土砂ダム」ができ、各地で民家や集落が水に浸かった。また、隆起して白くなった海岸線が何㌔にも渡って続いていた。このリアルな能登の被災地の状況を知ることができたのはテレビ映像より、むしろドローンによる画像だった。(※写真は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=1月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

け崩れが起き、集落が孤立した。さらに、がけ崩れで谷川がせき止められる「土砂ダム」ができ、各地で民家や集落が水に浸かった。また、隆起して白くなった海岸線が何㌔にも渡って続いていた。このリアルな能登の被災地の状況を知ることができたのはテレビ映像より、むしろドローンによる画像だった。(※写真は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=1月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影) 数字だけを眺めると、たとえば珠洲市の断水は当初4800戸(1月4日時点)だったので、遅い早いは別として徐々に復旧している。先日(4月15日)、1930棟の住宅が全半壊した穴水町を訪ねた。仮設住宅の近くを通ると、洗濯物が干してある様子が見えた=写真=。ささやかな光景だが、生活実感が見て取れ、地域の復旧へと動き出しているようにも思えた。

数字だけを眺めると、たとえば珠洲市の断水は当初4800戸(1月4日時点)だったので、遅い早いは別として徐々に復旧している。先日(4月15日)、1930棟の住宅が全半壊した穴水町を訪ねた。仮設住宅の近くを通ると、洗濯物が干してある様子が見えた=写真=。ささやかな光景だが、生活実感が見て取れ、地域の復旧へと動き出しているようにも思えた。